所謂「一午二紅沙,三鯧四馬加,五鮸六嘉鱲,七赤鯮,八馬頭 ,九烏喉,十春子」,這個流傳在老饕和釣客之間的順口溜,點出了臺灣海鮮的美味排名,其中排名第一的「午」,指的就是油脂豐富、肉質細嫩、刺少且軟的午仔魚。

午仔魚,也被稱爲午魚,肉食性,以甲殼類、小型魚類及底棲性生物為食,主要棲息在沿海水域,喜歡待在鬆散的淺泥沙海底,常常成群洄游,會到出海口的紅樹林區覓食。在臺灣,午仔魚有近海美味魚中之王稱號,屬高經濟魚種,除了是沿近海漁民喜歡捕撈的品項之外,也是重要的養殖魚種之一。野生午仔魚(多鱗四指馬鮁)如果是三公斤以上的野生成魚,會特別稱為竹午,是午仔魚界的頂級品,但近年來較難找到三公斤以上的成魚,只要超過一公斤就可稱為竹午了。我國目前養殖午仔魚品種為四指馬鮁,由業者於 90 年代自東南亞引進臺灣,隨魚苗大量繁殖及人工養殖技術建立,逐漸發展成為我國主要養殖魚種之一。多鱗四指馬鮁與四指馬鮁非常相似,兩者最大差異在於胸鰭色澤,多鱗四指馬鮁的胸鰭一般呈現黑色,四指馬鮁則為為黃色,但養殖午仔魚的鰭色易受飼料及環境等因素影響,單靠鰭色難以斷定為野生或養殖,較精確評斷方法可由側線尾端判別,側線延伸至尾鰭時若有分岔為四指馬鮁,若無則為多鱗四指馬鮁。

90 年代起隨著魚苗大量繁殖技術建立及中國大陸市場需求提升,帶動我國午仔魚養殖產業快速成長,產量 2009 年時還僅約 1,100 公噸左右,至今已成長至 12,000 餘公噸,產業規模成長逾 10 倍,成為我國主要大宗養殖物種之一。年產值近 30 億元,對於繁榮與穩定農漁村經濟有極大貢獻。

由於午仔魚有生產週期短、利潤高等誘因,近年投入午仔魚養殖業者大幅增加,促使產業蓬勃發展,然快速發展背後同時也帶來眾多隱憂,高密度養殖衍生疾病及用藥等食品安全衛生問題,市場過度依賴中國大陸單一市場,近三年平均外銷量約為 9,500 公噸/年,以輸銷中國大陸及香港地區為主,對中國市場依存度高,佔外銷總量 99.7%。如遭暫停輸入,每年近 1 萬噸左右外銷量倘回銷我國市場,將對國內水產品市場造成巨大衝擊;目前在午仔魚養殖技術上我國雖仍位居世界領先地位,惟近年中國大陸急起直追,據熟悉大陸養殖產業發展學者專家表示,以中國大陸財力、物力及人力,午仔魚養殖技術將於數年內追上我國,故倘產業無法在關鍵 2-3 年內及早因應,進一步提升品質及競爭力,以及分散拓銷中國以外市場,面對可預期的低價午仔魚競爭,勢將造成產業巨大衝擊。

圖說:美味的午仔魚,是老饕和釣客心中的好吃第一名。

綜上所述,我們可以發現幾個關於午仔魚的事實:

午仔魚的現況,引起專門研究無毒養殖的鄭安倉教授的注意。

圖說:傳統午仔魚養殖,為了因應出口需求,產量年年提升。

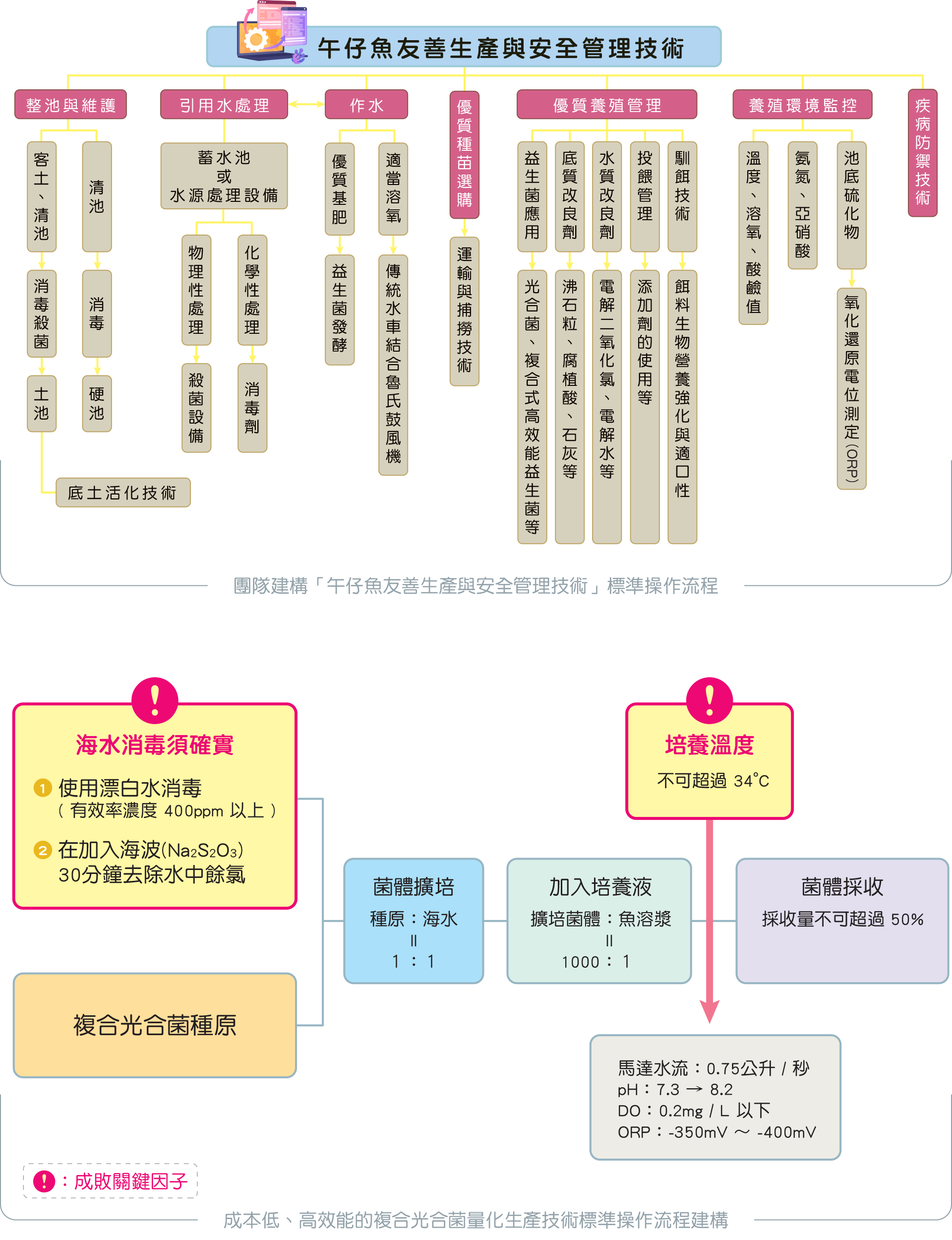

我們都知道的是,海洋資源因為氣候變遷、環境污染、補撈技術進步,甚至因為鄰國競爭而造成的過漁現象,使得捕撈漁業越發困難。加上減少碳足跡、維護自然生態等現代環保意識抬頭,養殖經濟魚種是一門極待開發、經營的事業。不過,養殖漁業最怕遭遇到病毒侵害,一不小心讓魚中標,往往整池泡湯,多年的心血全數落空、血本無歸。因此,過去養殖業者習慣大量用藥壓制,就怕病毒找上池來。鄭安倉教授這幾年來投入心血所要解決的問題,就是將他一直以來努力推廣的無毒養殖技術,應用到午仔魚的養殖上,從整池、用水、選種開始,到養殖環境的管理與監控,再加上利用特製的益生菌、功能性飼料等等,這一條龍的技術研究與開發,就為了能夠養出頭好壯壯,不怕病毒來搗亂的午仔魚。

鄭教授和團隊首先研究了午仔魚的生活習性,發現牠們其實相當脆弱。在鄭教授的報告中指出:

目前午仔魚以集約式養殖模式為主,超高密度養殖,養殖條件惡化,易造成魚體紅鰭、體表糜爛、肉質不佳等問題,為治療相關病害,衍生藥物殘留等風險,近年抽驗不合格比例相對其他魚種來得高。另午仔魚為肉食性魚類,鑒於目前國際魚粉價格持續上升,飼料成本不斷上漲導致午仔魚養殖成本也不斷攀升,這樣看起來,午仔魚不只嬌貴,而且養殖成本還非常高。換句話說,如果要讓午仔魚產業在臺灣能永續發展,並拓展更多元國際市場通路,鄭教授和團隊需要研究出一套低用藥、低成本、高存活率的午仔魚養殖模式。

圖說:利用益生菌維持養殖環境,讓魚兒可以在更自然健康的環境下成長。

首先,要提高養殖業者興趣,放棄過去不當用藥的習慣,一定要有一個誘因,那就是降低成本。而降低成本的關鍵作法,就是落實在開發並推廣使用低成本、高效能的複合式益生菌上。鄭教授和團隊先在屏東、高雄、雲林、彰化等處,找到了可以作為實驗示範的養殖場,接著在團隊的努力下,成功研發出可以針對養殖環境維護與疾病防禦,雙管齊下的複合效能菌株。不只有效控管養殖池內最容易引發疾病的氨氮、亞硝酸與病原菌,還可以更進一步做到節水省電,提升養殖效益,真的是好處多多。然後再搭配酵母粉和水解魚粉開發出來的功能性飼料,提升午仔魚的成長率、免疫力之外,還降低了疾病發生率。養殖環境改良了,也強化了魚兒體質,但疾病並不會因此繞道而行,如果真的不幸遇到疾病來襲,該怎麼辦?鄭教授和團隊用上了效能益生菌(如複合光合菌、勒克氏菌等),與水質改良劑(電解二氧化氯或電解水),取代午仔魚養殖過程的藥物使用問題,就這樣一步一步,向來習慣跑養殖第一線的鄭教授,手把手的拉著養殖漁民,踏實的往低(零)用藥的養殖邁進。

圖說:鄭教授和團隊努力研究開發的午仔魚養殖模式。

經過兩年多的努力,在鄭教授和團隊不只替午仔魚的養殖漁民,建立了減少病源感染和生物緊迫的優質養殖環境範本,更間接減少藥物濫用風險,降低養殖成本支出。當團隊再次檢驗實驗養殖場的狀態,可以發現午仔魚養殖過程的用藥比例,大幅減少了 50% 以上。甚至有些養殖場,已經徹底轉向嘗試無用藥的養殖方式。證明鄭教授和團隊的作法不只有效,而且獲得漁民的信賴。當然於此同時,鄭教授和團隊也一步步建立了標準流程,方便日後的技術轉移、管理以及推廣。相信在不久的將來,這套養殖技術可以脫離實驗示範養殖的範圍,拓展到全臺灣所有的午仔魚養殖場。

根據研究指出,在全球生產午仔魚的國家中,臺灣的產量佔全球總產量的 98%,而養殖生產的比例更高達 97%。可見臺灣在養殖午仔魚上,有先天的環境優勢以及後天的優良技術來支撐。我們可以期待鄭教授和團隊的付出,將號召更多有志之士、有力之人,持續開發並且精進低成本、高效能、零用藥的養殖方式,讓新鮮、美味又安全的午仔魚,不只成為讓我們在餐桌上笑顏逐開的美食,更將成為臺灣的代表之作,在全球持續做一尾第一名的好吃魚!