當我們一提及基因改造,很多人第一個念頭可能是早餐店裡「本店未使用基因改造大豆/玉米」的海報;或者,群組裡時不時出現的網路訊息「基因改造食物恐含健康隱憂…」。這些氾濫的資訊好像正暗示並警告我們,基因改造具高風險,甚至能成為武器。但,事實真的是這樣嗎?

所謂基因改造,又稱之為基因工程,是利用現代生物技術,直接修改生物體細胞基因組的科學方法。基因改造被廣泛應用在許多產業,包括醫學上的疫苗製作、工業用生物燃料、工業用酶,以及利用基因改造微生物進行環境中的污染物清除等等。在農業上,我們最常聽到的就是基改食物。根據衛福部食藥署統計,目前在全球中,以商業化方式種植的基因改造作物包括了玉米、大豆、棉花、油菜、苜蓿、甜菜、木瓜、南瓜、茄子、馬鈴薯、蘋果、鳳梨及甘蔗等。這些基改作物的誕生,源自於希望改善糧食困境的美意。比方讓作物可以更好的抗病蟲害,就能改善因為病毒、細菌、真菌或害蟲攻擊,而收成減少的問題,同時也能減少化學用藥。基因改造也用在提高營養價值和增加產量上,幫助解決全球營養不足的問題。

「基因改造不是壞事,基本上你可以把它看成是一種更有效率的育種技術——我們找到是哪一段基因影響了某一種表現,就直接把它取出來使用,省去不斷雜交、試錯的過程。」黃副教授提到,現在一般大眾對基因改造的偏見,可能是因為孟山都(Monsanto)所推出的基改種子,以及隆達除草劑(Roundup)。簡單來說,隆達除草劑的效果十分優異,基本上可以殺死土地上的所有植物——除了孟山都的基改種子以外。所以當農民使用了孟山都的基改種子,只要安心等著收成,不僅再也不用除草,這些基改種子的產量還更好。然而,隆達的優異除草效果,來自於含有一種特殊的有機化合物——草甘膦(Glyphosate),這種化合物可以透過抑制植物(雜草)內蛋白質的生/合成,進而抑制植物生長。但目前已有科學家在嘗試證明草甘膦可能對人體造成的影響。因為在麥麩過敏、提高腸胃道發炎的發生機率,或是末期腎臟病、甲狀腺癌等問題的死亡率,和隆達除草劑的用量,呈現相似的曲線。這樣的表現讓科學家懷疑兩者之間是否有關聯。不過,我們可以保守的說,伴隨著孟山都基改種子而來的草甘磷,可能才是威脅健康的主因,同時造成一般民眾對基因改造作物的極大偏見。

在瞭解了基因改造的本意,以及被污名化的困境之後,更佩服黃章文副教授和團隊在執行「基因體標記輔助臺灣鯛抗逆良種選拔與品系培育技術開發應用」計畫時所付出的努力。臺灣海洋大學的水產育種研究團隊,長期致力於經濟性水產養殖物種的遺傳選擇和改良研究,發展多種增強水下生物種苗優勢特性的技術及專利。在這次計畫中,黃副教授和團隊企圖針對臺灣鯛,進行相關的選育種優勢功能性關鍵基因,以及分子標記的核心技術等工作進行開發,並且希望能將這樣的分子育種技術應用於產業,縮短育種週期、適應時代和極端氣候的變化,提升臺灣水產養殖育種的潛力。

為了選育出具有耐逆境與抗病特性的優質臺灣鯛品系,黃副教授和團隊採用了一系列的前端技術,包括以無線射頻晶片追蹤種原遺傳管理,以確保育種過程的純淨性和一致性;利用人工受精孵化培育,來提升選育效率和成功率,而且要根據具體的數量性狀(如生長率、存活率等)來選擇最佳個體進行下一步繁殖。當然也要建立優良品系篩檢平臺和資料庫,用以評估和篩選具有所需遺傳特性的品系。並且使用基因序列條碼鑑定,來確定魚苗的種類和遺傳特徵,保存和利用高品質的生殖細胞,以維持和優化育種種源。

圖說:利用遺傳資訊管理平台,精準管理育種資訊,更加有利於優質品種的評估和篩選。

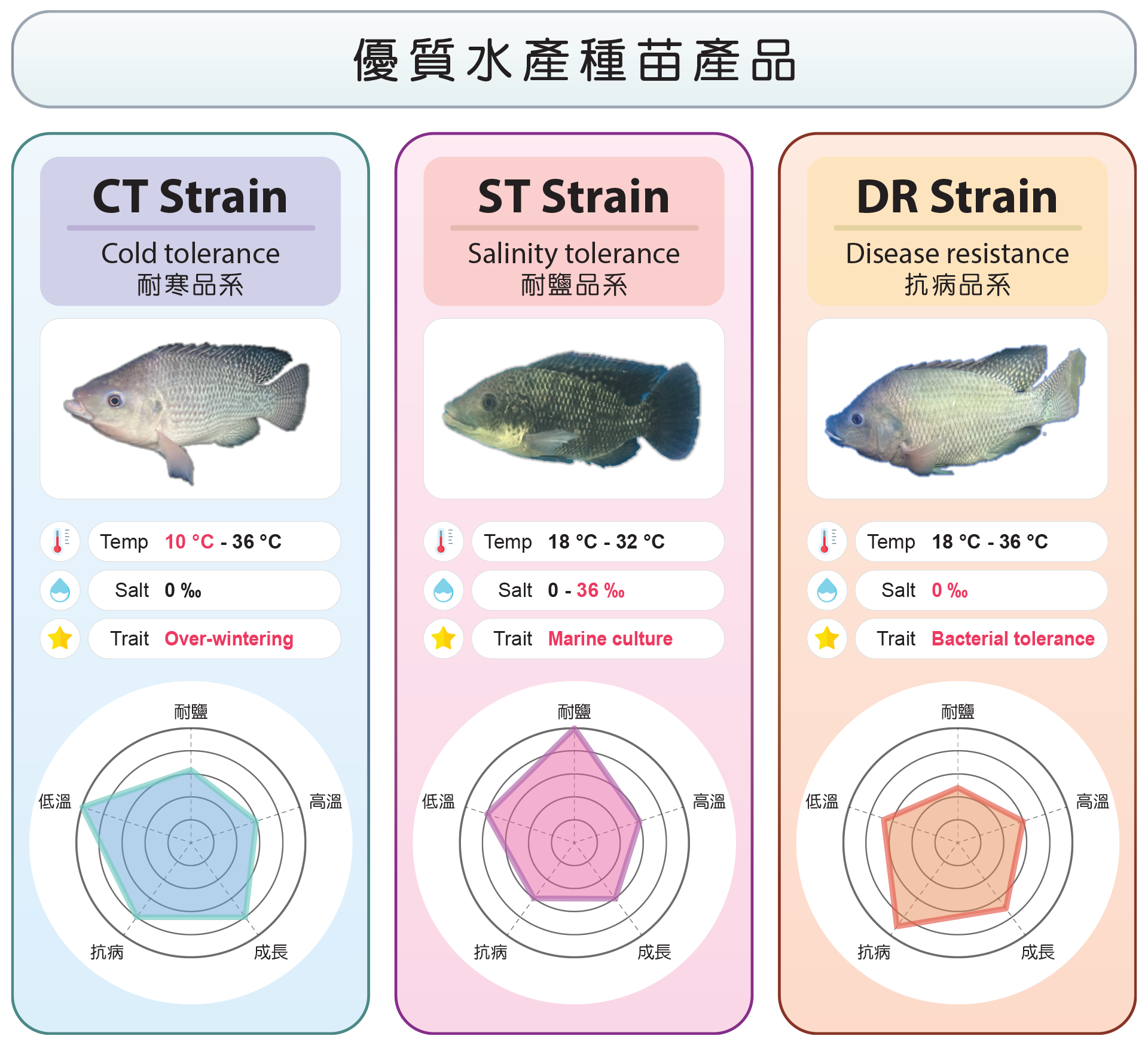

黃副教授和團隊期待,透過整合這些技術,能提高育種的精準度和效率,並能大規模生產出具有特定優勢特性的臺灣鯛品系。黃副教授將目標鎖定在培育出能抵抗逆境(如低溫、鹽水)和疾病,並且具有高繁殖率、孵化率和存活率的臺灣鯛,幫助養殖戶降低成本和提高盈利率。以耐寒品系的培育為例,黃副教授和團隊將天生耐寒的吳郭魚,與不耐寒的品系進行交配,並使用候選基因的單核苷酸多態性(SNP)標記進行遺傳分析,以確定哪些基因型與耐寒性狀相關聯。同樣的,在耐鹽品系的培育上,黃副教授和團隊運用了候選基因的簡單序列重復(SSR)標記,來分析耐鹽性狀,並且選擇性的繁殖那些顯示出更強耐鹽性能的後代。至於抗病品系,則是以感染實驗和群體分析,找到與免疫系統相關的微衛星DNA標記,並利用基因組關聯分析(GWAS)來篩選與抗病能力高度相關的SNP標記。

圖說:黃副教授和團隊所培育出的抗逆境臺灣鯛品系,在現今氣候變遷的影響下,更顯得具有未來性。

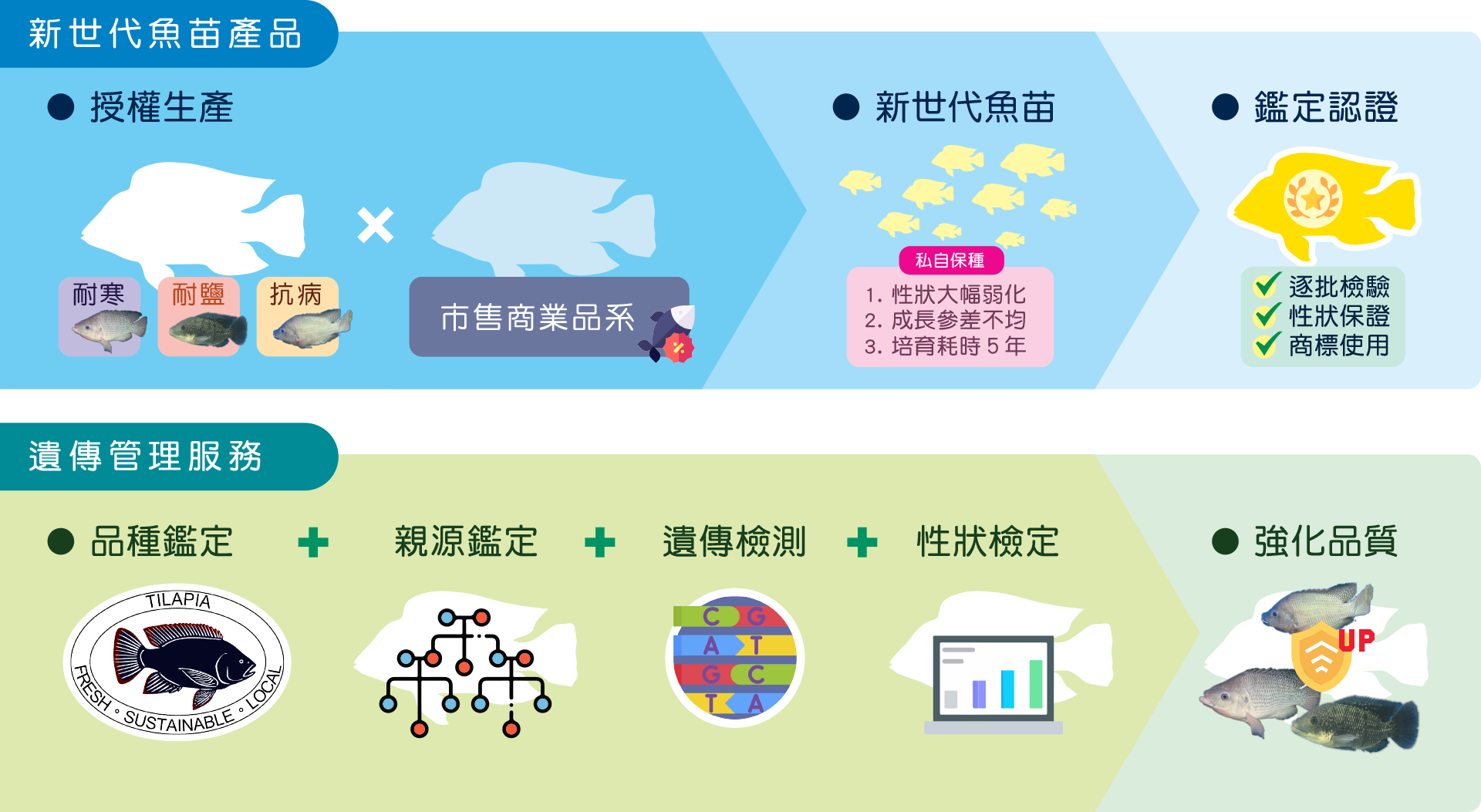

「我們對這個計畫是很有信心的,也期待可以將它帶出實驗室,走向商業化的模式。」黃副教授說明道。黃副教授和團隊期待,這樣的技術除了可與臺灣本土主要種苗商和加工業者合作,更能前進國際市場。「比方在非洲,我們耐鹽品系的臺灣鯛就有很大的發展機會。」現階段,團隊為了鞏固市場地位,也計畫著與全臺灣的臺灣鯛種苗繁殖場合作,預估能穩定提供每年高達 2,000 萬尾的魚苗。這種合作代工模式不僅可以減少大規模生產魚苗的壓力,還能有效提升產能和市場競爭力。

圖說:消彌產學落差,讓學術研究與商業環境互相支援、成就彼此,是黃副教授和團隊的理念之一。

透過「基因體標記輔助臺灣鯛抗逆良種選拔與品系」,黃副教授和團隊展現了將科學研究,轉化為實際產業應用的卓越能力。他們不僅在學術領域內開發了新型態的育種技術,而且還成功將這些技術商業化,為臺灣水產業帶來革命性的改變。「基因體標記輔助臺灣鯛抗逆良種選拔與品系」不僅強化了臺灣鯛在極端環境條件下的存活率和抗病力,也為臺灣及國際市場提供了大量優質魚苗,展示了科研與商業之間可以互相支援、成就彼此的可能性,為未來的水產育種技術發展,樹立了新的標竿。