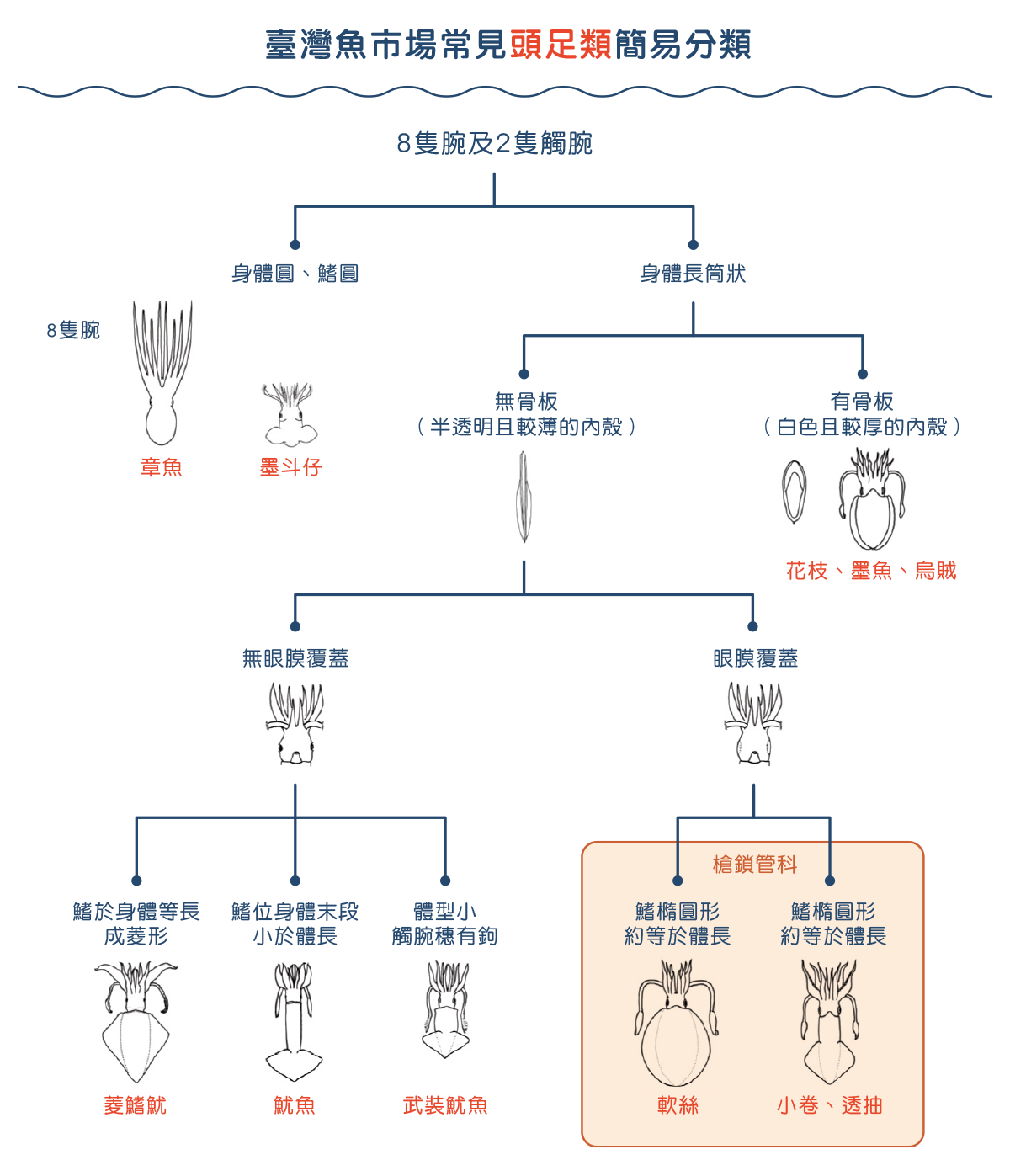

一見面先考考大家,同樣都屬於頭足類的海洋生物,你有辦法分辨得誰是鎖管、誰是魷魚嗎?

答案是:看眼睛!鎖管眼睛有膜,魷魚沒有。如果這樣還是不好記,只要想像一下,鎖管在近海生活,水質通常混濁一點,有膜才能保護眼睛;至於魷魚則生活在遠洋,那裡的水乾淨多了,不用膜也沒問題。這樣是不是很好記了?鎖管除了常常被和魷魚搞混之外,這個家族裡還有許多不同屬、不同種的成員,光是臺灣周邊海域,就發現了3屬10種的鎖管,真的是一個非常龐大而且豐富的物種。而且我們臺灣的漁民,對不同體型的鎖管還有各種不同的暱稱,例如體型小的是小卷,中等體型的是中卷,至於體型大的則是⋯⋯透抽!另外還有「咪ㄟ」等等,各有對應的體型大小。還有一說是依照鎖管的成熟期來分,童年期時叫做小卷,長到成年就是透抽。

圖說:如何分辨頭足綱的生物們,常常讓許多人備感困擾,用圖表示意就能清楚辨別/資料來源:改編自《臺灣常見經濟性水產動植物圖鑑》

圖說:不同體型的鎖管,有不一樣的暱稱,5公分以內稱為「咪ㄟ」。

鎖管的俗名會這麼多,其實反映了它在市場上受歡迎的程度——不管哪個時期、體型,都各有支持者鍾意。畢竟鎖管向來以肉質細緻、味道鮮美著稱,簡單的川燙之後,沾點蒜末醬油或者五味醬,日系一點的用上山葵,簡簡單單就很好吃。更因為沒有魚刺的特性,在中小學推廣食農教育,鎖管就成了非常重要的食材之一。近年來,因為週休二日帶動休閒觀光的發展,娛樂型的海釣蔚為風行,鎖管更是這類活動常見的漁獲物種。

我們可以發現,如果要將臺灣人最喜歡的海洋物種做個排名,鎖管應該是名列前茅,而且無論是對經濟型漁業或者休閒娛樂型漁業來說,鎖管都是重要資源。所以近年來鎖管的產量不斷下跌,對漁業、民眾的影響會有多大,自然不言可喻。

| 排名 | 魚種別 | 產量(公噸) | 產量(%) |

|---|---|---|---|

| 1 | 花腹鯖 | 46,508.44 | 27.53% |

| 2 | 其他鯖科 | 20,159.07 | 11.94% |

| 3 | 真鰺 | 13,273.32 | 7.86% |

| 4 | 帶魚屬 | 13,188.99 | 7.81% |

| 5 | 其他海水魚類 | 9,396.196 | 5.56% |

| 6 | 藍圓鰺 | 7,892.985 | 4.67% |

| 7 | 圓花鰹 | 7,717.485 | 4.57% |

| 8 | 其他甲殼類 | 5,138.711 | 3.04% |

| 9 | 鎖管 | 4,905.311 | 2.90% |

| 10 | 鬼頭刀 | 4,393.466 | 2.60% |

| 排名 | 魚種別 | 產值(千元) | 產值(%) |

|---|---|---|---|

| 1 | 花腹鯖 | 2,127,633 | 16.18% |

| 2 | 帶魚屬 | 1,309,882 | 9.96% |

| 3 | 鎖管 | 1,018,737 | 7.75% |

| 4 | 其他海水魚類 | 882,907.6 | 6.72% |

| 5 | 其他鯖科 | 740,834.6 | 5.64% |

| 6 | 其他甲殼類 | 642,102.2 | 4.88% |

| 7 | 真鰺 | 578,451.9 | 4.40% |

| 8 | 黃鰭鮪 | 328,148.1 | 2.50% |

| 9 | 其他鰺科 | 319,088.3 | 2.43% |

| 10 | 晶瑩櫻蝦 | 309,791.3 | 2.36% |

圖說:雖然產量排名第九,但產值卻排名第三,可見鎖管是高單價的經濟物種。

在 1997 年時,鎖管的年產量是 28,402 公噸,接著便逐年下滑。值得注意的是,這十年來,鎖管的產量大致維持在 3,000 ~ 5,000 公噸,但 2018 年的生產量,僅有 1997 年的 8.86%,是最近幾年產量最低的一年。鎖管產量下滑,除了中國漁船崛起、瓜分漁獲造成影響之外,另外像氣候與環境改變、過度捕撈等等,也都是可能的原因。

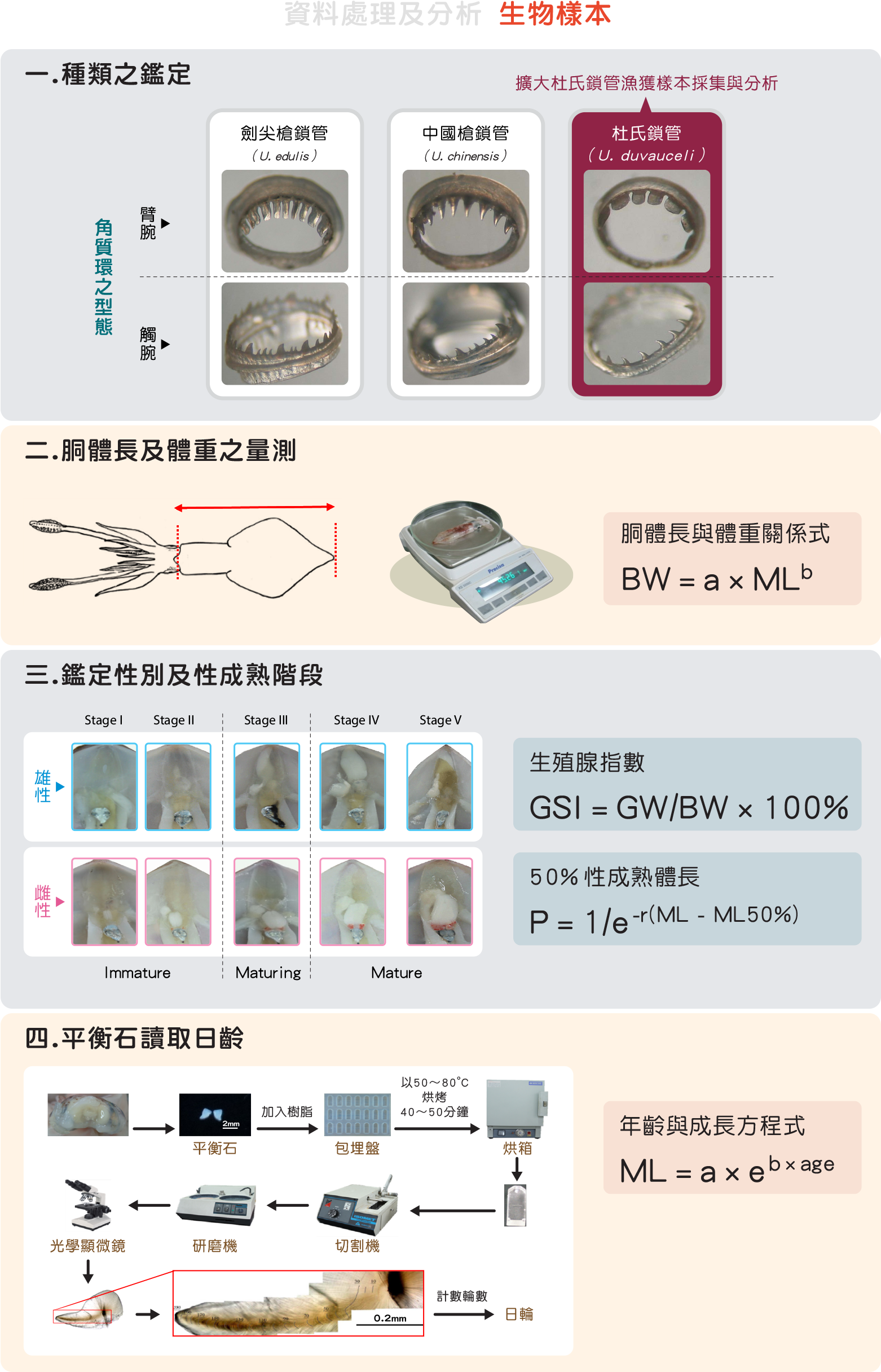

所謂牽一髮而動全身,每一個物種的增加或減少,都有可能對整個生態環境帶來巨大的影響。尤其鎖管屬於食物鏈中層的生物,同時兼具被掠食者及掠食者的雙重角色,鎖管族群的消長,對於臺灣沿近海的生態系,具有重要的影響力。因此,對海洋、漁業的永續發展富有強烈使命感的廖正信特聘教授,從十多年前便開始在臺灣北部海域搜集鎖管的相關資料。從種類、性別、性成熟階段、體長、體重、日齡等生物參數開始,研究臺灣鎖管的生活習性、產卵地點等等,希望可以透過這些數據,建立完整的鎖管生活樣貌,作為有關管理單位在制定禁漁期和禁漁區的規範時,最有力的依據。

十幾年過去,臺灣北部海域的鎖管漁業資源研究,已經有了一定量的成果,但西南海域的研究則相當缺乏,再加上南北兩邊的鎖管物種、作業漁法都不一樣。因此從2018年開始,廖教授便轉向臺灣西南部海域,進行「臺灣西南海域鎖管漁業資源評估研究計畫」。

廖教授的計畫內容看起來樸實無華,乍看之下就是研究臺灣沿近海的鎖管族群的生活型態,和他們短短一年的生命週期中各項重要里程碑。但是唯有透過這些非常基礎、扎實的研究,才能掌握不同種類鎖管的特性,進而為海洋生態的永續發展打下根基。舉例來說,為了防止過度捕撈,相關管理單位會實施禁漁期和禁漁區,也就是在親魚產卵到幼魚長大的這段時間以及地點,禁止捕魚行為,讓魚類族群有機會持續繁衍、壯大。為了要讓禁漁期和禁漁區的規範有所依據,就需要讓魚類的生活型態,從數字變成數據,從憑藉經驗臆測,到建立一套有憑據、有未來發展可能性的分析工具。廖教授和團隊正在努力的,就是完成這樣的分析工具,期待將來有機會讓國人最喜歡的鎖管產量停止下滑,甚至慢慢回升,恢復或超越二十年前的盛況。

圖說:棒受網是捕撈鎖管的主要漁法之一/資料來源:新北市政府漁業及漁港事業管理處

透過這些研究,目前廖教授和團隊已經掌握了認識臺灣沿近海鎖管的基礎資料,比方說臺灣北部的鎖管,以劍尖槍鎖管佔大多數,高雄沿近岸的西南海域裡,則有劍尖槍鎖管、中國槍鎖管及杜氏鎖管在活動,至於澎湖海域裡,是以中國槍鎖管為主。而且有趣的是,即使是同為中國槍鎖管,生活在高雄附近和澎湖附近的,產卵時間竟有差異。雖然目前還不清楚這樣的差異原因為何,但是持續追蹤研究就能解開這個疑惑,而且更有可能成為協助鎖管族群恢復數量的切入方法之一。

另外也發現杜氏鎖管主要來自西南海域,漁獲體型相對小,成熟比例高,性成熟體長較小、成長速度較慢等多項特色。只是目前樣本數還不足以建立杜氏鎖管在漁業生物學上的特性,有待日後持續研究追蹤。

圖說:廖正信特聘教授收集樣本後,進行辨識物種、量測物種基礎數值等工作。

圖說:臺灣沿近海域的三種主要鎖管種類,包括則有劍尖槍鎖管、中國槍鎖管及杜氏鎖管。

圖說:按月向漁民收集鎖管生物樣本,持續紀錄和研究,才能累積足夠的資訊。

我們可以注意到,資源調查相關的研究,其實是必須長時間投入的計畫。生物的成長需要時間,短則數週、數月,長則數年到數十年不等。很多時候,研究人員需要比這些生物的生命週期更長好幾倍的時間,來追蹤、收集樣本,透過養殖或者放流,來觀測生物成長的變化。有許多研究者奉獻一生的努力,可能都無法研究完單一生物,期待有後繼者將計畫延續下去。更重要的是,這樣的研究甚至可能無法是一個人、一個團隊就能完成的事情,必須藉由相關國家之間的攜手合作,才有可能持續推進。以同樣被許多饕客視為美食的鰻魚為例來說,在四十年前,鰻魚是隨處可見的普通魚類,在法國甚至數量多到被視為一種困擾。鰻魚在地球存在了 6 千至 7 千萬年,因為他們適應環境的能力很強,即使在大多數魚類都找不到食物的地區,也能夠繁殖,所以族群數量一直非常龐大。但是由於棲息地流失、過度捕撈、污染與遷徙障礙等等原因,歐洲鰻在 2010 年被列為極度瀕危物種、日本鰻與美洲鰻則於 2014 年列入瀕危物種紅皮書中。從 2012 年開始,日本、中國、臺灣與南韓共同合作,為保護各自水域中的日本鰻魚而努力。而歐洲地區的國家,也受瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES)的規範,訂下了嚴格的捕撈配額,歐盟更從2010年實施鰻魚的出口禁令。近年來的統計資料顯示,歐洲鰻魚的產量有回升的跡象。這樣的成績,可以說是來自於國家之間合作保育的結果。

全球有百分之七十的面積被海洋覆蓋,海洋雖然有政治上的界線劃分,但海洋中的一切卻是全球共享的。這裡所指的一切,包括一切的生命與美好,以及一切的污染和破壞。透過國際之間的彼此交流和合作,不管是在前期的累積物種樣本資訊,或者是後續的法規訂定以及實施,都更能有效率的達到目標。鎖管也好,鰻魚也好,甚至更多其他海洋上、陸地上,因為各種原因而面臨生存危機的生物,都能在國際的合作之下,受到更完整的保護。既然各種開發和氣候變化帶來的影響,已是無法逆轉,地球上的種種生物們,便更需要有能力、有熱血的科學家們,透過基礎研究來建立保育模式;需要政府相關管理單位的遠見和決心,支持保育的研究和行動;當然,也需要我們每一位地球公民,在生活中的每一個選擇,盡到環境保育的責任——即使只是少用一個塑膠容器,可能都是提高瀕危生物們生存機率的關鍵契機。