說到藻類,你會想到什麼,是多種功能各異的藻類萃取保健食品,還是小吃攤、自助餐常見的滷海帶、紫菜湯?其實藻類不只是個種類繁多、型態多元的大家族,它們的分佈範圍更是廣闊,在淡水、海水,甚至陸上都能見到蹤跡。作為臺灣大型藻類養殖技術領域專家之一,擁有長達 20 年以上藻類研究資歷的李孟洲教授,到底在藻類中,看到了什麼樣的未來?

說到李教授與藻類的緣分,要回顧到他當年還在念碩士班的時候。當時原本從事免疫學相關研究的李教授,碰巧接觸到了藻類在免疫方面的一些影響與表現,因而對這個古老、複雜又迷人的生物,產生了興趣。李教授說:「雖然在臺灣研究藻類的人不多,但我始終相信藻類的發展和應用是很有未來性的。」

藻類存在地球的時間非常久遠,在 32 億年前的前寒武紀、7,000 萬年前的白堊紀等不同的時期,都有不同的藻類出現,而且存活至今。藻類的型態也有非常巨大的差異,從小至1微米的單細胞綠藻 (Chlorophyta),到 60 公尺高的巨藻 (Macrocystis pyrifera),體型上的差距可以高達 6,000 萬倍。這麼古老的生物,在現代社會中除了是食物、保健品的材料之外,更是現代學者實踐聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 的幫手之一。由於世界各國正窮盡一切手段,鞏固經濟海域,持續加強對所屬海域內生物多樣性的研究,並且從生物及非生物中,發掘新的可能性。在這樣的研究潮流中,這些在海洋中可以行光合作用的藻類,就成為減碳方案中重要的研究主題。

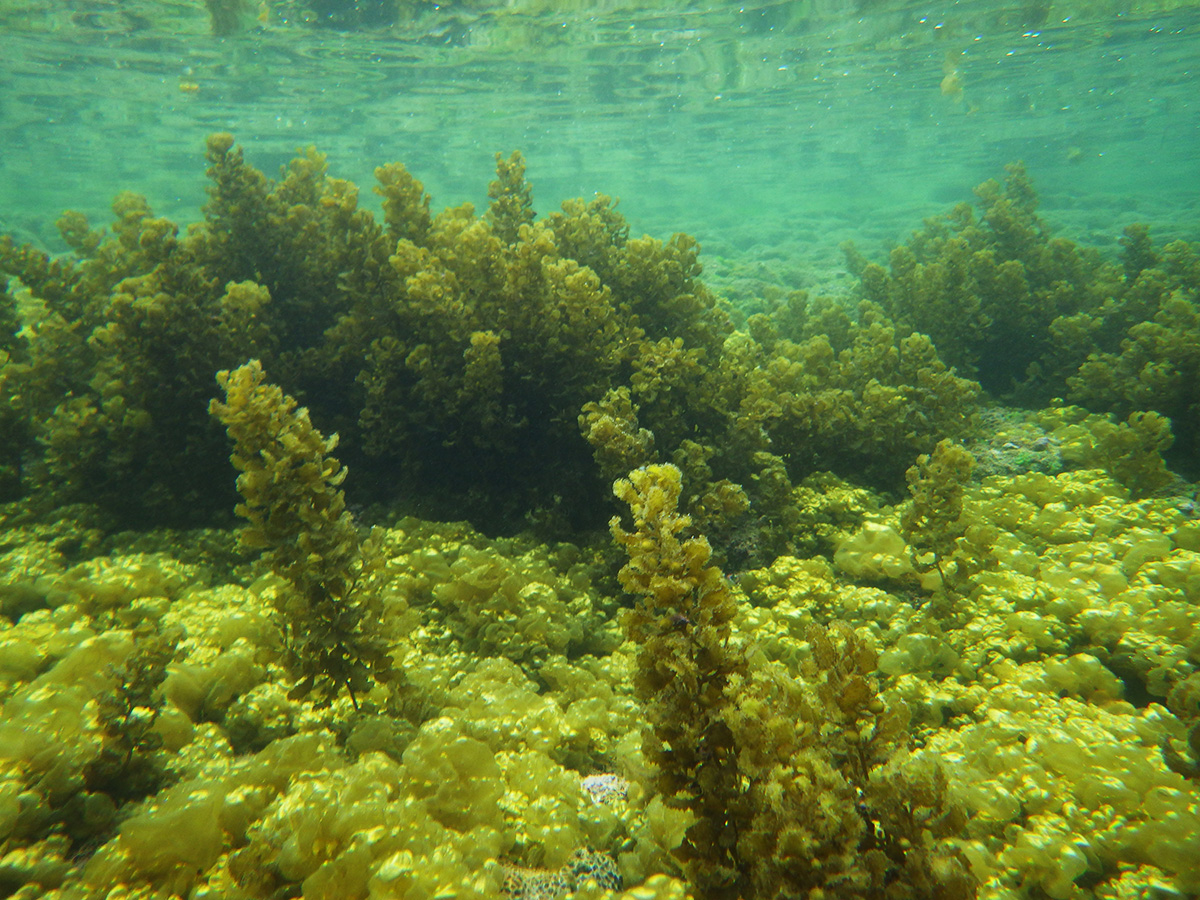

以臺灣來說,我們有一種原生的大型褐藻——冬青葉馬尾藻 (Sargassum ilicifolium),這也是李教授所研究的一種重要物種。李教授和團隊發現,冬青葉馬尾藻在排放卵與受精的過程,明顯受到溫度的影響;而排放精子的過程,則可以透過光照度加以控制。除此之外,水溫、光照度與鹽度,均會影響冬青葉馬尾藻幼孢子體的生長與存活 。這些研究成果,都解釋了環境條件對野外馬尾藻族群的影響,更將近一步延伸,有助於在不久的將來,實現冬青葉馬尾藻規模化人工繁養殖技術的開發,成為「海中造林」技術的關鍵。李教授對馬尾藻的研究也不僅限於臺灣,由於加勒比海周邊的友邦聖露西亞等四國的馬尾藻生長旺盛,甚至造成困擾,今年 (2022 年) 李教授也和團隊到當地去協助能的馬尾藻應用,期待透過所知所長,協助我們的友邦解決問題。

圖說:臺灣原生冬青葉馬尾藻,夏季時可生長約 1.5 至 2.5 公尺高,為水生動物重要的食物來源及棲息場所。

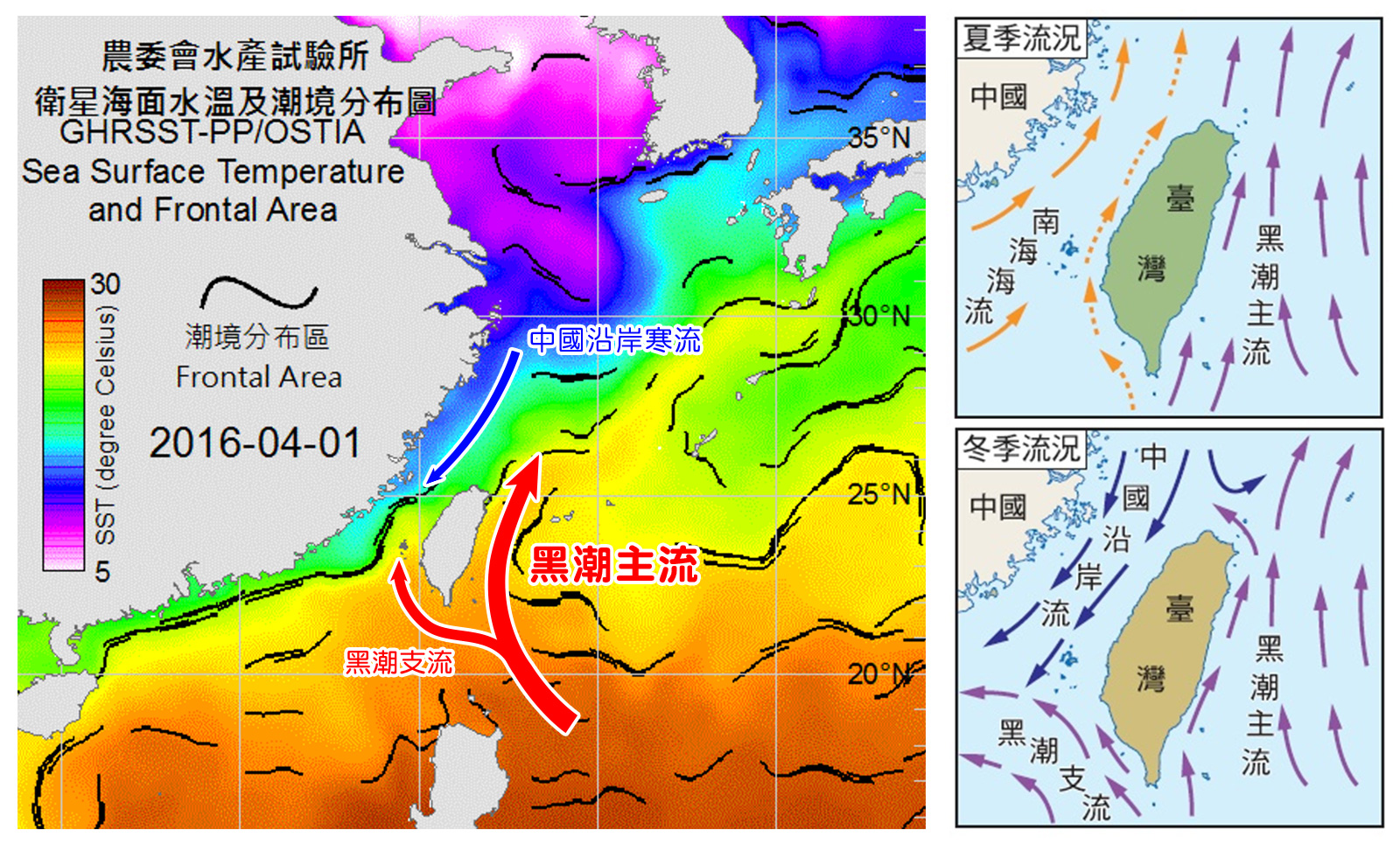

除了馬尾藻之外,目前李教授在針對藻類的研究中,其實還規劃出其他數個核心主題,包括《開發海藻培養技術並篩選生物活性物質》、《研製海藻成為水產動物的機能性飼料添加物》、《從海藻萃取高價值美妝品原料》等,既深且廣的探討藻類的功能和應用,是臺灣藻類研究中的第一人。不過,在這些研究中,李教授必須要先克服的,是藻類在臺灣的生長問題:「臺灣四面環海,沿岸地形豐富多變,再加上受到黑潮和大陸沿岸流的影響,所以向來以海洋的生物多樣性聞名,但是這個特性,卻偏偏並不利海藻生長。」

圖說:會同我國駐聖露西亞大使及國合會代表,一同拜會聖露西亞農業部,與部長等官員合影。

圖說:會同我國駐聖露西亞代表,拜會加勒比國家組織海洋及漁業資源管理計畫主任等人員。

要讓海藻大量的、持續的生長,穩定的溫度很重要。「海面上的溫度,跟海底下因為洋流而帶來的溫度變化,常常是不一樣的,所以我們都說海面下是另一個宇宙。」李教授繼續分析道,因為臺灣周遭的海域溫度,一年四季都因為洋流而不斷地在變化。大陸沿岸流從北方下來,黑潮從南方上來,海底下的溫度變化,可以說是每三個月就很不一樣了。「有些藻類喜歡溫暖的環境,也有一些特別適合寒冷的環境,但如果一下冷一下熱,就不適合藻類生存。全世界海藻產量排名第一的中國,第二名是印尼,其他像日本,甚至挪威、法國,這些國家都有一個共同的特色,就是他們有一個區域,這個區域周邊海域的溫度相對穩定,所以海藻產量足夠成為經濟作物,就能發展相關產業。」

圖說:地形上適合海藻生長的北部和東北部,正巧是中國沿岸流和黑潮的交會地帶,四季溫度變化大,使得海藻不容易大量繁衍。/圖片來源:農業部水產試驗所衛星海溫影像圖,本圖經後續編修呈現。

雖然我們的環境並不適合大量生產海藻,但李教授進一步建議,在臺灣要發展的,應該是精緻型的藻類養殖,而且陸上比海域更合適。透過可控的養殖系統,搭配智能水質監測,還有營養鹽供給系統,來達到精準藻類養殖的目標。不只能有效提高養殖效率,精準的營養鹽供給也能降低投料成本,減低對環境的危害,做到兼顧經濟發展與生態平衡,符合我國的發展精緻農業的目標,養出高品質的藻類。

所以李教授進行研究的第一步,就是培養自己的藻類。以《開發海藻培養技術並篩選生物活性物質》這個研究為例,李教授在 2021 年完成臺灣特有寄生性紅藻的生活史研究,並學術發表命名為「臺灣寄絲藻 (Colaconema formosanum) (Lee & Yeh, 2021) ——這是全世界第一個,而且是由李教授命名的臺灣特有藻類。整個研究計畫耗時將近八年,因為李教授必須從培養藻類開始做起。「我們在實驗室內的研究中發現,當人工培養條件優化後,可以促進寄絲藻快速生長,並產生大量藻紅蛋白。」這項研究成果,將可應用於大規模、商業化的藻紅蛋白生產 。李教授和團隊的這項研究,後續還配合技術鑑價、專利申請及布局,在 2019 年 11 月拿到科技部「新型態產學研鏈結計畫」的經費補助,再加上募資成功,從而成立新創公司,生產出高品質的藻色素蛋白,提供國際檢測市場所需要之高靈敏度、高辨識度、高螢光強度、低衰減率的試劑原料。此外,利用臺灣寄絲藻,萃取純化出的藻紅蛋白,也可以作為免疫調節劑。李教授和團隊將這個免疫調節劑注射到白蝦體內後,發現能調節四種白蝦免疫的相關基因,還能有效提升被副溶血弧菌與白斑綜合病毒感染白蝦的存活率。

圖說:李教授團隊在實驗室中自行養殖海藻,嚴格掌握品質。

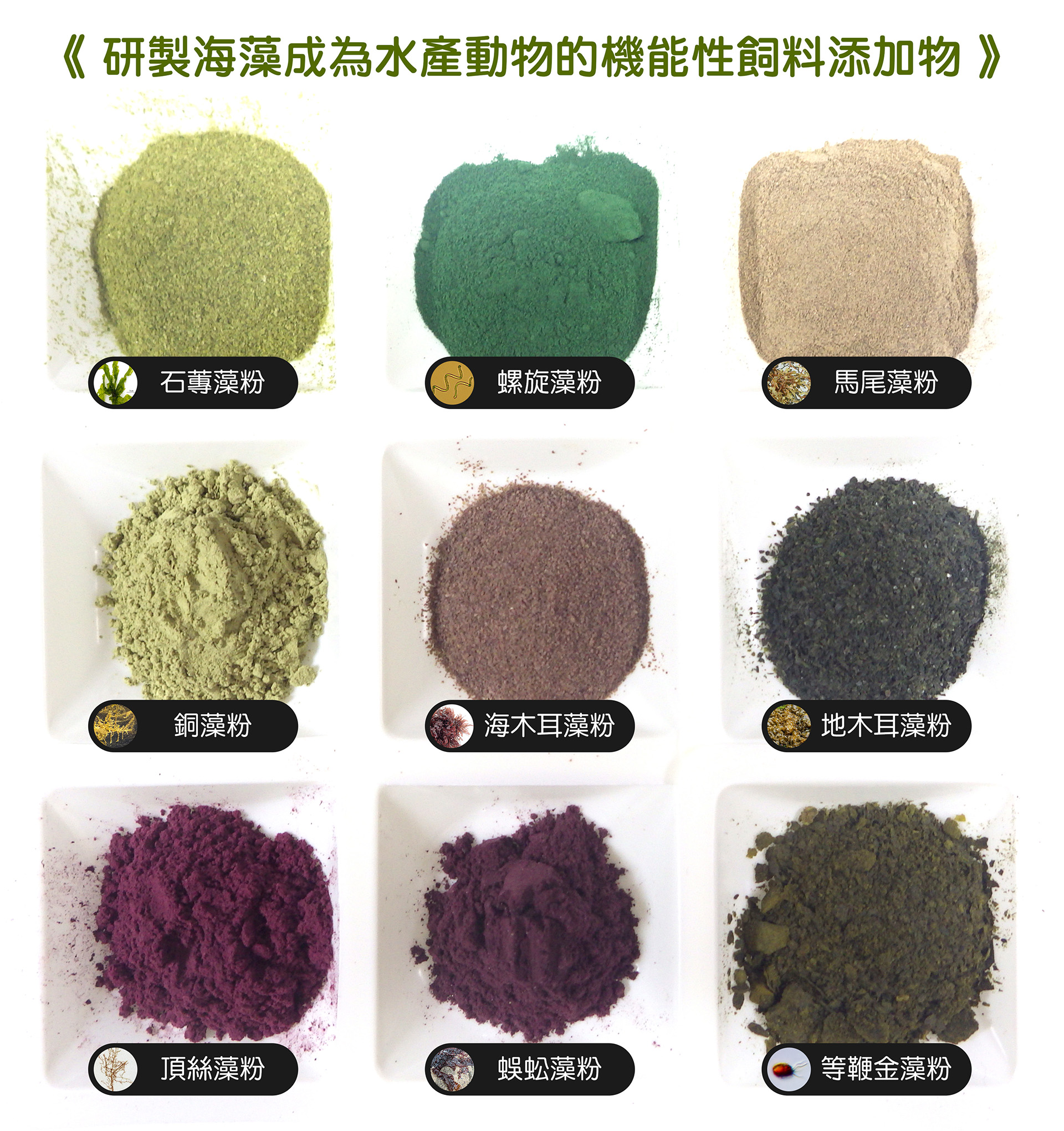

說到白蝦的免疫調節,就不能不提到李教授另一項研究——《研製海藻成為水產動物的機能性飼料添加物》。在褐藻類的研究中發現,添加 5% 銅藻 (Sargassum horneri) 萃取液,能調節白蝦的 11 種免疫相關基因,並促進白蝦生長。這個研究結果顯示,銅藻的萃取液可以作為功能性飼料的添加劑,作為一種白蝦養殖的保健品,提高生產效益 。

此外,在綠藻類的研究中則發現,總狀蕨藻 (Caulerpa racemosa) 的萃取液,具有抗氧化活性,能顯著調升白蝦的總血球數、酚氧化酶活性、超氧陰離子產生能力以及吞噬能力。所以總狀蕨藻萃取液,也可以加入白蝦的飼料中,作為保健品。在紅藻類方面,蘇式海木耳 (Sarcodia suiae) 的萃取液具有抗氧化活性,能促進吳郭魚的免疫調節基因大量表現,並促進肝和脾的巨噬細胞增殖,類似的免疫調節功效也可應用在海鱺魚的身上。現在李教授和團隊正進行大鼠動物模式的試驗,持續進行海藻生物活性成份的探索。希望這些研究成果,都能在將來為臺灣的養殖業發展出一份力。

圖說:各種藻類分別含有不同的特殊成分,可透過適當的加工技術,設計並生產各式飼料添加劑,成為養殖業的生力軍。

圖片來源:藻類圖片取自 Wikimedia Commons

如果大家稍微注意一下,就會發現海藻其實跟我們的生活密不可分。以我們最容易接觸到的臺灣美食來說,早餐店的飯糰、小吃店常見的涼拌海帶芽,都是海藻製作而成的。再進一步延伸來看,海藻可以提煉出許多物質,例如洋菜膠、卡拉膠、海藻酸鈉等,做為食物的增稠、凝膠或是安定劑,我們常常吃的甜點,像是冰淇淋、調味乳、布丁,還有許多調味醬、沙拉醬,甚至麵類、糕餅等等,都有海藻提煉物在其中。近年的科學研究發現,海藻中富含許多特殊的醣類,這些醣類有舒緩過敏、抑制發炎與抑制癌症的功效,儘管部分的療效還在試驗中,但是國內外都已經有許多廠商,利用人工養殖的海藻,例如海帶、麒麟菜、海葡萄等,開發出各種各樣的保健食品,在市場上流通供民眾選購。

圖說:因為海藻糖可以增加耐凍性,所以成為冰淇淋中常見的添加物。

但是你知道,除了食品之外,在美妝上也有海藻發揮的空間嗎?綠藻類的小葉蕨藻 (Caulerpa microphysa) 萃取物,含有豐富的多醣成分,而且也已經有實驗顯示,這種萃取物具有很好的抗過敏、幫助傷口癒合的能力,也很容易經由皮膚滲透,幫助肌膚的吸濕和保濕能力,因此如果可以加以應用,藻類是非常有作為美妝保養品添加物的潛力 。李教授也在藍綠藻類的研究中發現,普通念珠藻 (Nostoc commune) 萃取液,沒有細胞毒性與重金屬累積的疑慮,更能有效抑制發炎反應、促進皮膚膠原蛋白增生,適合應用在傷口癒合與抗過敏使用,深具美妝品開發的價值。

圖說:111年金門縣海洋地方創生人才培育暨永續產業升級計畫-藻到新契機;海洋經濟藻類產品開發展示發表會。

「我們團隊所養殖的藻類,幾乎都是從沿近海域採集回來,經過不斷的馴養與養殖條件優化之後,才有今天的養殖成果。正因為如此,所以我們都相當熟悉潮間帶現在的狀況。」從藻類的生長狀況,李教授也能感受到環境的異常,對近年全球暖化,與海洋生態受破壞的問題特別有感。「海藻在某種程度上,是反映環境狀態的指標生物,我們應該盡可能的維護地球與海洋生態的穩定,從落實海洋保育開始做起。」李教授在藻類的研究,讓他看見了環境的需求。當我們選擇理解以及支持,我們就不再只是局外人,而是共同推動,讓臺灣成為對地球更友善的一份子。

圖片來源:以上圖片由 李孟洲教授提供。