海洋系出身的曾晴賢教授,是全世界第一個完成魚類粒線體基因組定序的學者,他對淡水魚類數十年不減的熱情,是從一個被教授形容為「宿命」的轉向開始。

年輕的曾教授在求學期間,對機械比較感興趣,並不認為自己將來會成為一個學者,對生態、保育相關的工作也毫無概念。原本想進入職業學校念機械相關科系,卻誤打誤撞的進入了文化大學海洋系。之後在就讀研究所期間,遇上了恩師沈世傑教授,開啟他對淡水魚類的興趣和研究之門。1980 年代,臺灣的生態保育意識萌芽,許多基礎生態研究計畫紛紛出現,但當時在淡水魚的領域裡,沒有人從事相關研究。1984 年間,當時還在國立臺灣科學教育館任職的曾教授,受林曜松教授之託,執行墾丁國家公園管理處南仁山生態調查,認識了保育課課長梁明煌。「他希望我能夠幫忙做滿州鄉欖仁溪攔沙壩增設魚道的研究,我就是從這個時候,開啟了從分類研究開始,再走到河川生態工程的跨領域研究的路上。」曾教授說。

「對那個時候的我來說,雖然生態調查工作我在行,但魚道規劃我還真是摸不著頭緒。」彷彿是宿命的展開一般,曾教授剛好要去日本參加第二屆印度太平洋魚類學會議,認識了好友森井隆志,以及日本淡水魚保護協會理事長木村英造,在他們的帶領下,參觀了好幾座魚道,更在大阪淀川河口堰,親眼看到密密麻麻準備上魚道的洄游魚類。「那種震撼的感覺深深烙印在我的腦海中,所以我算是下了一個決心,我也要讓臺灣溪流中的魚可以跟日本一樣,在一個美好的環境中生生不息。」返國之後,曾教授在好友和恩師的鼓勵和幫助之下,離開科學教育館的公職,考上臺大剛成立的動物學研究所博士班。後來又在另一位恩師,中央研究院黃秉乾院士的帶領下,學習分子生物的技術,用當年相當熱門的DNA定序,來從事魚類的分類工作,最後更發表了全世界第一個完整的魚類——纓口臺鰍粒線體基因組定序工作。

圖說:曾教授在日本的經歷,成為日後持續進行臺灣淡水魚類研究、為生態而努力的養分。

數十年的時間過去,曾教授參加過的河川生態研究計畫不計其數。「我們曾經接手一些前輩們做了很長時間,但是成效不是很好的生態保育工作,原先並不被看好,但是經過團隊的努力,終於讓瀕危的魚類族群逐漸穩定成長。一些不被同行看好的生物廊道工程,在我們的努力下,變成有實際效果的保育工程,同時也被社會大眾所肯定,這應該是印象最深刻的經驗了。」曾教授回憶起過去,有一次在山溝中採集魚類樣本,但因為地形的限制,只能以電魚方式進行,一旁的釣客卻以為曾教授在非法電魚。「那個人拿起石頭就砸過來,質問我們在幹什麼,我拿出政府許可的公文,對方也不相信。但像這種都還是小事,最嚴重的一次,是民眾直接拿開山刀追我。」曾教授又補充道:「不過,我可以理解他們都是出於保護環境的心態才會有這麼激烈的舉動,如果不在乎那才更慘。」後來有幾次的田野工作,都會有警員主動陪同,避免爭端。所幸隨著研究工作逐漸累積,大眾對這樣的研究方法也能慢慢理解,這些被質疑、追趕的研究插曲,終於成為可以笑著談論的往事。

圖說:2014年,曾教授帶領學生在七家灣溪進行台灣櫻花鉤吻鮭族群調查訓練。

曾教授最為人所知的貢獻之一,要數屏東恆春半島港口村的「陸蟹廊道」。港口村的陸蟹共有 7 科 22 種,在數量與多樣性上佔世界第二。因此要讓這許多不同種的陸蟹都能安穩穿過馬路,順利生產下一代,就成為曾教授和他所帶領的清大學生團隊的大挑戰。擁有豐富生態研究經驗的曾教授,利用無線影像監視系統監測,完整記錄下陸蟹的數量與遷徙行為後,再利用現成道路的涵洞結構,設計出可以引導陸蟹遷徙的裝置——曾教授和團隊用帆布打造出超過 300 公尺的綠色牆體,引導陸蟹沿著帆布進入地下涵洞,成功讓陸蟹可以平安過馬路,繁衍後代。

除了陸蟹廊道之外,還有「魚道」。1990 年,台電公司在大甲溪興建馬鞍壩時,需要增設魚梯。曾教授邀請了日本豐橋技術科學大學的中村俊六教授,前來協助規劃設計,並且向中村教授學習流體力學、測量學等工程專業。「生物參數要轉換成工程參數,我熟悉魚類習性,從魚的想法和需求來進行規劃,就能做出真正合用的魚道。」曾教授說。除了大甲溪馬鞍壩之外,頭前溪的隆恩堰、大漢溪中庄堰、臺東池上圳等地,從南到北許多水壩河堰附設的魚道,都有曾教授規劃設計的足跡。

「河川中的生態保育並沒有那麼難,比方在新店碧潭那邊的毛蟹,我只是加上一條麻繩,就能夠讓牠們溯溪而上,回到上游成長。這就是理解生物特性之後,所能做到的幫助。後來很多工程的人都跟我說,如果他們早知道保育可以這麼簡單就好了,因為他們往往不是不想幫忙,而是不知道該怎麼幫忙。」憑藉著希望為臺灣魚類打造更好的生活環境的決心,曾教授成為生態保育與工程的跨領域學者,讓兩者可以更好的對話與結合,而且數十年來樂此不疲。

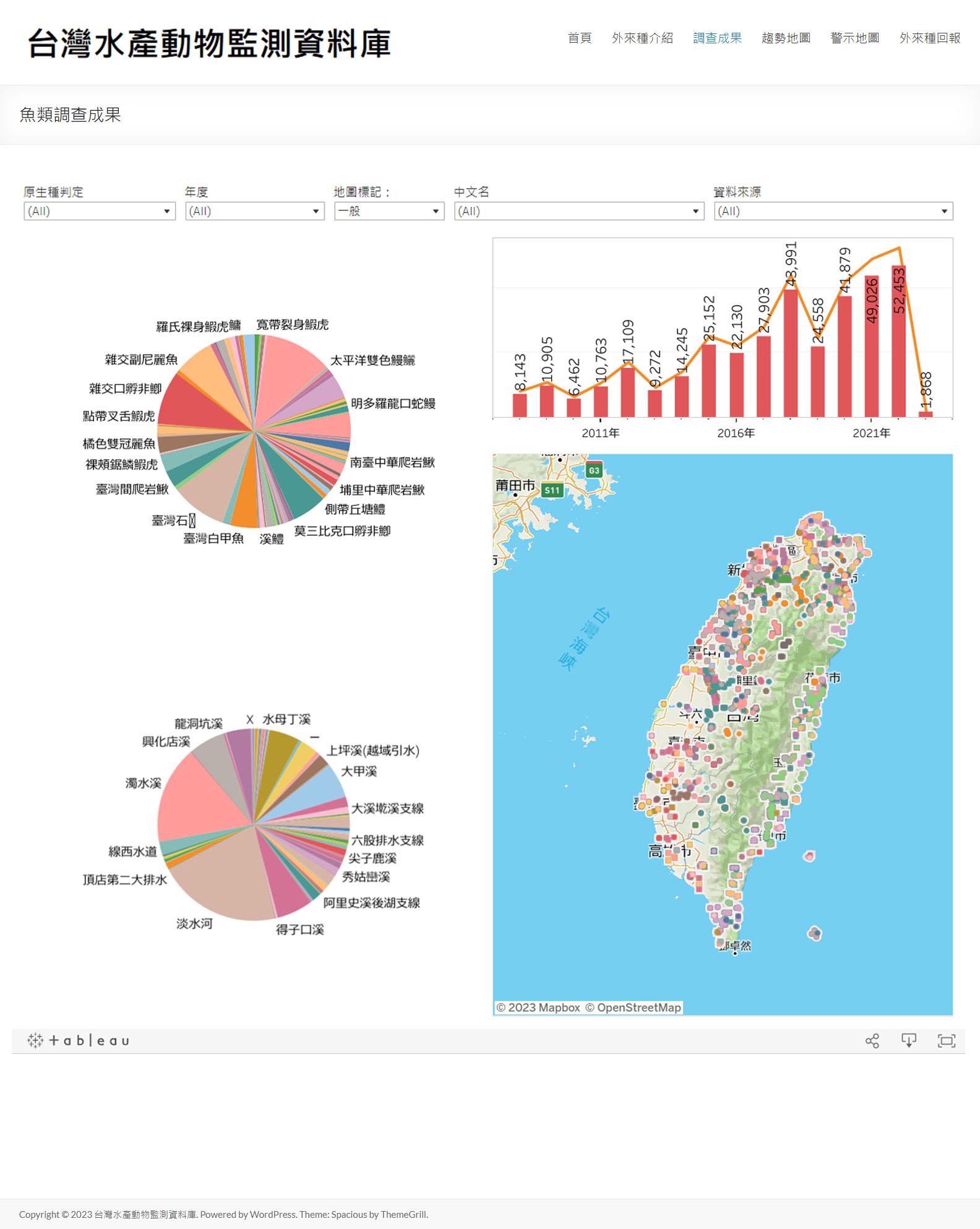

對曾教授來說,研究魚類的基本功,莫過於魚類的調查、監測與資料收集。「過去的魚類調查工作相當零散,也缺少整合的關係,導致我們對臺灣魚類資源現況的了解有限,同時也發現,受到外來入侵種的威脅越來越厲害。」因此在農業部漁業署的支持之下,曾教授執行了十餘年的外來水產動物的監測工作。至於原生的魚類資源,另外還有水利署的全省河川情勢調查、農業部林業及自然保育署的國有林森林溪流魚類調查、環境部的環境影響評估、農業部生物多樣性研究所的全省河川生態資源調查,以及農業部農村發展及水土保持署等豐富的溪流生態調查資料,則彙整到農業部生物多樣性研究所。

圖說:2015年曾教授與學生在頭前溪進行夜間毛蟹洄游調查,希望透過確實的第一手資料,讓防治、保育的工作和觀念,都能越來越進步,越來越好。

目前在漁業署的計畫下,有外來水產動物的監測網,曾教授希望這些資料都能夠彙整到特生中心所管理的生物多樣性網絡上,才能夠更好的發揮資料庫的功能。近年來,由於各單位的心態越來越開放,資料庫成效也越來越好。不過,曾教授也指出,資料庫顯示出,現在外來入侵種水產動物,對臺灣原生種動物的威脅也日趨嚴重。「這個問題恐怕我們這一代的人都無法解決,甚至連緩和這種趨勢都很困難。」曾教授又緊接著又補充道,預防勝於治療,只要持續監測,就能從資料中找到最有可能防範問題,或是解決問題的方法。「星星之火可以燎原,不能等到事態嚴重之後才去想辦法,這已經來不及了。」

圖說:臺灣水產動物監測資料庫是曾教授和團隊調查研究累積的成果,內容非常精實。/臺灣水產動物監測資料庫:https://labtcs5.life.nthu.edu.tw/

從機械到海洋,再到淡水魚和河川,曾教授笑稱是「宿命」讓他走上這條路,但我們看到的則是一股源源不絕的熱情和使命感,讓曾教授成為臺灣生態保育上的重要推手。數十年來,曾教授將心力奉獻在他最熱愛的魚類、最在乎的臺灣上,而這股力量,將和他所設計的陸蟹廊道、魚道一樣,持續發揮影響力,幫助更多生物回到理想的家園,幫助更多臺灣人了解生態保育的重要性。「我其實更期待的是,能夠營造出一個不需要魚道建設的生態環境,就能夠和所有民眾一同守望護魚。」曾教授提到日本在 1995 年開始推動「水邊的樂校」運動,就是一個很好的借鏡。 臺灣民眾如果也可以有類似的機會,學習到正確的生態知識,甚至參與實際的生態保育工作,都將是臺灣魚類能夠生生不息、豐盛繁衍的契機。

圖片來源:以上圖片由 曾晴賢榮譽退休教授提供。