臺灣屬島嶼型國家,具有高度的生物多樣性,但因過去養殖業發展迅速、市場需求量等因素,而從國外引進外來物種;近年來因養殖逃脫、人為棄養與宗教放生層出不窮,造成外來物種在臺灣有機會生長生存並繁殖,它們嚴重影響了臺灣生態,除了生物多樣性遭受破壞與生態環境歧異度下降等嚴重問題外,更在野外迅速擴張肆虐,是亟待解決的重要課題,這些留下來的「外來客」即成了外患嚴重的「外來入侵種」。

入侵水產生物是外來入侵種的重要成員,在過往已有些入侵水產生物成為高度威脅的外來物種,而早在89年時便對這些高度威脅的入侵生物有了初步的調查,並且明確記載在臺灣51條河川的普查中已有49條河川有外來入侵種生物,其中不乏吳郭魚、香魚、大肚魚、虹鱒與美國螯蝦等,這些狀況都顯示臺灣水域生態正面臨外來水域生物強勢入侵的重要威脅。

.日月潭外來種「魚虎」進入繁殖期,恐危害當地水域原生魚種(圖片來源:南投縣政府/提供)

引進為養殖性魚類之後,陸續經過大量繁殖,再透過一般民間養殖場飼養,有些外來進口養殖魚類會因天災或養殖環境不良,伺機逃逸至天然水域,但是絕大部份都是被有意放流至野外的,例如:大肚魚、吳郭魚類、鰱魚、美洲鱸等。

原本自外國引進做為觀賞性飼養的魚類,因為遇原飼主棄養又多半不願殺生,魚種又沒有回收的系統,所以飼主只好將這些魚放生到野外去,也因此形成偶有新聞上會有某地突然出現一些稀奇古怪的魚在本省各地,有時還成了鄉野奇譚。

繁殖特性

入侵分布狀況

污染耐受性

侵略性

食性

| 繁殖特性 | 可自然繁殖:3 分 繁殖量大:3 分 有護幼行為:5 分 |

| 入侵分布狀況 | 18 個縣市以上:4 分 |

| 污染耐受性 | 耐污性強:6 分 |

| 侵略性 | 具攻擊性:7 分 成體 ≧ 30cm:3 分 |

| 食性 | 肉食性:10 分 |

.jpg)

.鱧科:線鱧

30 分以上

總分超過30分以上之已入侵外來入侵種魚類共計有21種,其中亦包含計畫著眼的斑駁尖塘鱧(筍殼魚)與小盾鱧(魚虎)。

.斑駁尖塘鱧(筍殼魚)(圖片來源:Wikimedia Commons - W.A. Djatmiko)

.小盾鱧(魚虎)(圖片來源:Wikimedia Commons- George Chernilevsky)

21~29 分

總分介於21分~29分之間的物種有26種,此區間的已入侵外來魚種類多半以鯉科魚類為大宗,在淡水域環境中恐與原生種淡水魚類有棲地競爭的現象,但不至於導致原生淡水魚類族群數量快速消逝。

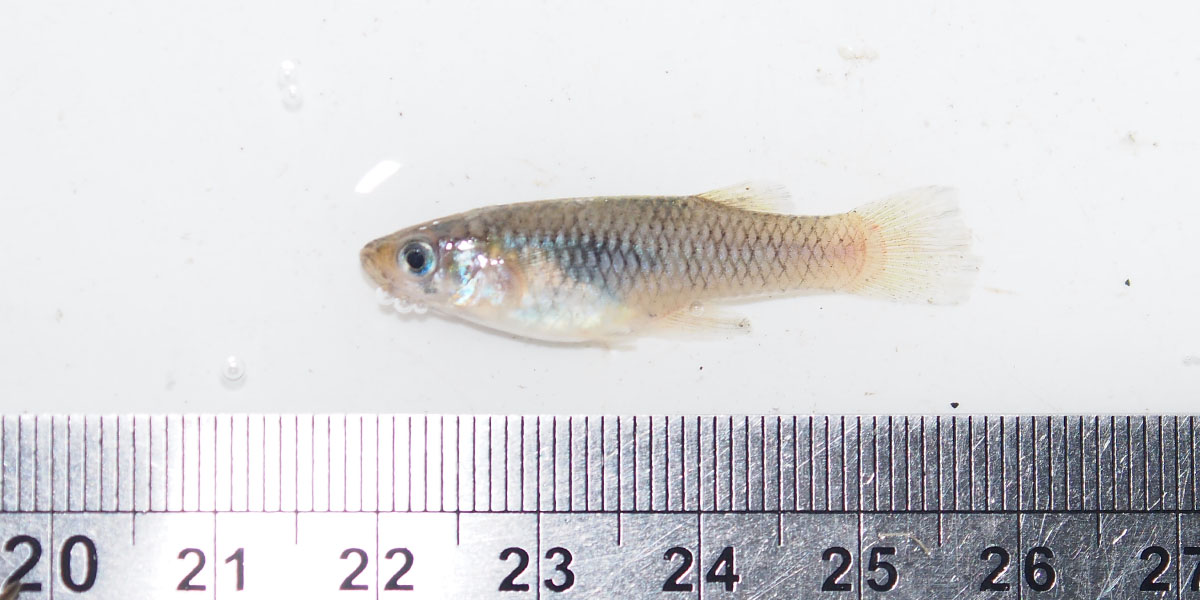

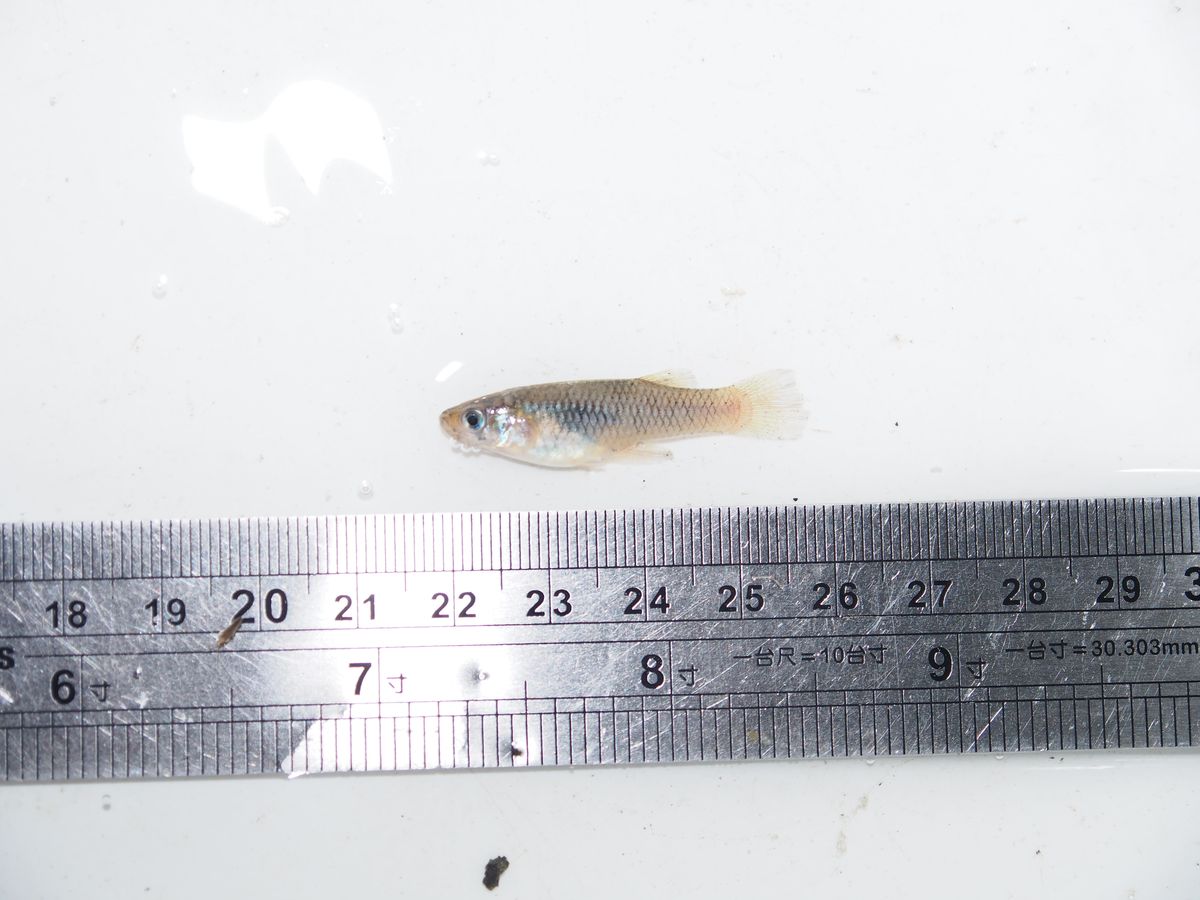

.食蚊魚(28分)

.何氏棘䰾(29分)

20 分以下

總分在20分以下的物種有11種,其中還包含已被列入臺灣淡水魚類紅皮書二級保育的臺灣副細鯽(臺灣白魚)與接近受脅的斯奈德小䰾(史尼氏小䰾),顯示此評分結果的已入侵外來魚種對淡水生態的衝擊相對小很多。

.臺灣副細鯽(臺灣白魚)

.斯奈德小䰾(史尼氏小䰾)(圖片來源:作者:李柏鋒 。資料來源:臺灣魚類資料庫 (發布於 臺灣生命大百科)。)

由於水體廣闊,採取刺網捕捉大型魚類,魚籠和蝦籠則用來捕捉小型魚類和蝦蟹類,利用刺網可針對魚類的體型大小和棲息水層做篩選性的捕捉,能有效針對大型外來入侵種魚類(如草鰱魚)進行採集,在底棲性魚類可以採集較大個體的外來入侵種(如雜交翼甲鯰)

採用電器法進行定點定時移除, 在使用電器法時不將電流調整過強,其目的是為了保護在地的原生種淡水魚蝦,只稍加將目標外來魚種電暈,進行移除工作。

在水質條件之較為清澈水體環境,可以採用岸邊直接觀察的方式,與直接利用手抄網作撈捕採集的方式,以避免敏感高的魚種受到干擾而無法正確調查記錄。

可以採用水體內,直接徒手浮潛觀察,輔與水下攝影或錄影等記錄的方式,進行野外淡水魚類之調查及紀錄,可彌補一部分不易於在岸邊採集或觀察到的淡水魚類之調查記錄。

在小溪、河川岸邊以手投網的採捕方式採集,需以安全為第一考量,選擇河岸底質較硬以及可站立之石塊上下網,選擇五個點,每點下 二至三網;於埤塘、湖沼或水庫以手投網的採捕採集,除了可徒手將手投網投擲入潭中 採集,以採獲不同水體的淡水魚類樣本外,亦可輔以放置刺網的方式,但若非不得已, 儘可能少用刺網,以期能減少魚體受傷及死亡的機會。

在魚籠中放入誘捕之餌料,以吸引中小型魚類進入籠具中作採集,以觀測更加完整的湖泊、野塘淡水魚類相,每次調查進行一次採集,以距離及時間為努力量標準,所採集到的魚類均進行種類鑑定及個體體長的測量。

電魚法是以電力形成電場進行捕捉魚類,背負式電魚法多使用於溪流中上游之可涉水河段,在中下游河段、湖泊與水庫內,可利用電魚船進行魚類採集,採集時可以固定河段長度作為採集範圍、採集時使用之時間,可利用以計算單位時間之漁獲量。

直接利用手竿及甩竿等的釣魚法作採樣,也可使用當地漁民或釣客的現場漁獲作記錄及分析,所採集的淡水魚物種,儘可能在現場鑑種與測量體長,完成測量計數之後,將魚種放生回到湖泊、野塘及溪流原棲地之中。

除了做廣泛的全省性普查之外,也選定較具代表性或危害較嚴重的物種或地點,做較完整之研究,以提供較有量化的科學數據。

目前總計調查了 108 個測站,共計 384 點次。

自91年起籌組「首次輸入外來水產動物活體審查小組」,以審查申請人依野生動物保育法第27條第1項規定,提出首次輸入外來水產動物活體對國內動植物影響評估報告。

輔導中華民國水族類商業同業公會整合會員力量,於全國設置47處水族收容站,回收民眾因故無法繼續飼養之水族動物,避免民眾隨意棄養、放生導致外來入侵種逃逸至天然水域環境,影響自然生態平衡。

已補助財團法人臺灣海洋與漁業永續基金會辦理移除淡水外來入侵種工作,截至110 年8月16日已移除20,842隻入侵種,未來將持續與相關單位合作進行入侵種的移除工作。

透過科學方法呈現學術成就,收集全臺各地已入侵外來水產生物的相關資料,並針對危害生態環境或社會效益較為嚴重之相關物種制定防治作業程序,針對易混淆之鱧科魚類、絨螯蟹物種與螯蝦種類製作相關對照圖表,制定危害防制作業程序,提供給民眾發現可疑野外入侵個體或族群時通報使用。

赴全臺各地養殖場進行周遭的田野調查,確認其溢出現況與入侵概況,建立已入侵樣點的紀錄,針對目前已入侵臺灣之外來入侵種魚類進行生態威脅評估,對生態威脅評估總分最高之前10種物種建置出威脅警示網頁,提供未來進行防治與移除策略擬定有個基礎依據,利用行船配合電器法來進行已入侵物種之移除作業,並開發「外來入侵種淡水水產生物AI自動辨識系統」之Line機器人,提供民眾可以隨時鑑定捕獲之外來淡水水產生物。

提供漁業署外來入侵水產生物的入侵地區與入侵範圍的基礎資料,供未來防治評估使用,持續累積野外調查之樣點量,提供更完善的基礎調查資料與各外來入侵水產生物的分布概況,累計外來入侵種的基礎相關文獻至1,167篇,並持續增加其資料量,提供未來研究之用。

所調查出之外來入侵水產生物樣點與相關物種將可提供未來外來入侵物種防治之用,除此之外,本情勢調查之數據亦可提供給相關部門制訂防治策略使用。

針對外來入侵物種的普查工作上已達384點次,普查範圍遍布全臺

開發「外來入侵種淡水水產生物AI自動辨識系統」之Line機器人並增加自動辨識系統

架設已入侵外來入侵種魚類之生態威脅警示網頁

進行已入侵族群之監控與移除工作

初步了解全臺各地的外來入侵水產生物的入侵概況

臺灣最早引進的外來入侵種魚類應是被利用來做為水產養殖用的鰱、鯉、青魚、 鯁魚等中國典型的養殖性魚種,其年代溯及大陸大批移民進入臺灣的時期,主要來源是廣東珠江水系和福建九龍江、閩江等流域,這些江河型魚類並不容易在流域短小的臺灣溪流中自然繁衍,同時也因養殖或是流放地點的關係,較少對於原生魚類或其他水產生物產生入侵威脅的問題。

然而,養殖性的魚類,也有不當流放而有對特殊水域生態產生極大威脅的案例,這些具有養殖和食用價值的種類,雖然可在野外發現其蹤跡,但大都因為會有人為捕捉,較不容易成為危害生態嚴重的入侵種。

.鯉

1946年國內首次引進第一種麗魚科莫三鼻口孵非鯽,俗稱吳郭魚,其對環境的耐性極高,繁殖能力強,成為水產養殖業的熱門魚種,全臺各地皆有養殖的記錄,由於本種魚對於環境的耐受性極強,且具雜食性和領域性等天然優勢,養殖逃逸的個體迅速適應了野地環境且快速繁衍,其族群幾乎霸佔了本省絕大部份的低海拔淡水域,許多原棲息於相同環境的原生魚類,均因競爭力較差而遭淘汰。

從中美洲引進之馬拉麗體魚(珍珠石斑),原是作為觀賞魚之用,後因適應力強同時生長快速和抗病,結果轉變成為普遍的養殖魚種,同時也因此成為溢出於野外影響原生生態的入侵種。

.麗魚科魚類(雜交口孵非鯽)

俗稱筍殼魚的斑駁尖塘鱧,在1975年由高棉引進至臺灣做為養殖魚類的淡水魚,這種底棲的掠食性魚類,最早曾經在臺南的臺灣省漁業局烏山頭淡水養殖示範中心大量推廣養殖,也因此從該地溢出至烏山頭水庫之中,導致原當地居民賴以為生的淡水蝦類被掠食一空,影響到相當多人的生計。

然而,本種魚類的肉質鮮美廣受歡迎,常被四處推廣養殖、放流與放生,至今仍可在許多水庫發現其蹤跡,對於當地底棲性生物將會產生相當大的威脅。

.斑駁尖塘鱧(筍殼魚)(圖片來源:Wikimedia Commons - W.A. Djatmiko)

臺灣原生的塘蝨魚俗稱「土虱」,因為體型較小、成長緩慢,因此養殖業者為了提高經濟效益,於 1960 年代自國外引進體型較大之泰國塘蝨魚及非洲塘蝨魚 進行雜交育種,因非洲塘蝨魚成長較快,且胸鰭上棘微小、較不具毒性,較易捕捉,因此泰國塘蝨魚及其雜交子代已遭養殖業者所摒棄。

目前在市場上常見到的塘蝨魚,其體側具有不規則斑紋,均為臺灣塘蝨魚與非洲塘蝨魚雜交之子代,這些雜交塘虱魚養殖條件較簡單,因此廣為飼養同時也有溢出的情形,反而原生種的塘虱魚卻越來越少見。

.蟾鬍鯰(圖片來源:Wikimedia Commons - Rajesh dangi)

臺灣原生的鱧科魚類有斑鱧和七星鱧,但體型較小、市場價值不高,因此養殖業者在1980年代從東南亞進口體型較大的泰國鱧,以做為高價的水產品養殖之用,但因為肉質腥味太重而不受歡迎,後續因為溢出和不當放生等問題,目前在許多溼地或是池沼湖泊都有其蹤跡。

然由於本種屬極為兇猛的掠食性魚類,因此不僅是共域的原生性魚類遭殃,連帶其他可被捕食的動物都受到嚴重的威脅,其嚴重的地步不亞於主要棲息於水庫的鱧科魚類,俗稱魚虎的「小盾鱧」。

.jpg)

.泰國鱧(線鱧)

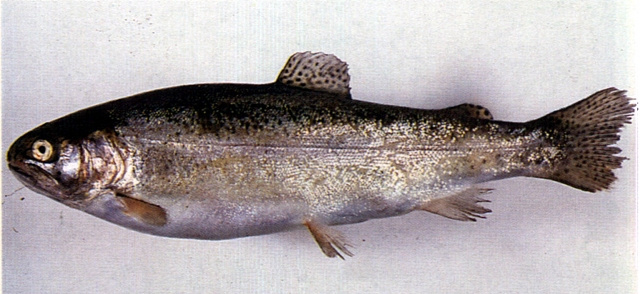

麥奇鉤吻鮭即是大家熟知的虹鱒,原生長在太平洋沿岸的北美洲和堪察加半島一帶,在1957年時自日本引進臺灣,由農委會水產試驗所淡水魚繁養殖中心試驗成功,隔年即在南投蘆山大量繁殖,現在於臺北、桃園、宜蘭、新竹、苗栗、花蓮、臺中和南投等縣之山地都有大規模養殖。

虹鱒是兇猛的肉食性魚類,在與原生魚類共域的河段,對於本土性的魚類、昆蟲或是無脊椎動物均有一定的影響;過往發現虹鱒會與相似的原生種鱒魚雜交,增加疾病傳播機會,在美國曾有過因為與當地鮭魚雜交而導致其遺傳特性受影響甚至完全絕滅的案例。

.麥奇鉤吻鮭(圖片來源:臺灣魚類資料庫 - 魚類生態與演化研究室)

為控制虐疾病媒蚊臺灣於日據時代引進北美洲食蚊魚(俗稱大肚魚),大肚魚的引進經過嚴格計劃性的養殖及放流工作,迅速入侵到全省各平原區水域之中;大肚魚主要捕食活動在水表面或是水體中活動的小型水生動物,其繁衍迅速,因而可能影響到其分布地區的其他種生物的生存。

原本分布於本省各地極普偏的卵生青鱂魚便深受其害,因其棲地需求和大肚魚相同,生存競爭力顯著脆弱,因而本種迅速於全省各地消聲匿跡,目前青鱂魚僅被記錄在宜蘭縣和新北市的山區,其天然族群岌岌可危。

.食蚊魚

克氏原螯蝦俗稱為美國螯蝦、克氏螯蝦或美人蝦等,屬極其兇狠的雜食性魚類,任何可捕捉到手的獵物均不放過,田間水草至田埂無一能倖免,農民對其痛恨之至,施用大量農藥無效反而使得原生蛙、魚、蝦等遭殃,此事在近年來履受大眾媒體和民意代表的重視,頻頻追蹤報導和督促政府改善現況。

臺灣的克氏原螯蝦引進自日本,一開始並不知道此入侵種在日本所產生的問題,缺乏警覺性而引狼入室,因為克氏原螯蝦會捕食水草和水生無脊椎動物,進而影響生態系統的結構和功能,近年更發現本種入侵到日本的淡水珍珠貝棲息地,可能會威脅瀕危的淡水珍珠貝,不僅如此,克氏原螯蝦在歐洲等地也引起相當大的生態問題。

.克氏原螯蝦

又稱澳洲淡水螯蝦,是國內生態環境具重大危害之「高風險入侵性外來入侵種」, 2013 年年底,爆發了澳洲淡水螯蝦的「螯蝦瘟疫」,導致養殖的澳洲淡水螯蝦大量死亡,而「螯蝦瘟疫」也是世界動物衛生組織表列應通報的重要疾病之一,正因如此,同年度宣布列入管制輸入的澳洲淡水螯蝦成了全民關注的焦點。

澳洲淡水螯蝦同時悄悄的入侵到淡水水域環境,曾有報導指出高雄蓮池潭當地釣客一日平均約可釣60隻四脊滑螯蝦(約 3 臺斤),亦提及此物種會攝食原生魚類的魚卵,對臺灣原生的淡水魚類族群造成威脅。

.四脊滑螯蝦

在60年代臺灣各地盛行因觀賞名義而被引進如稱垃圾魚(琵琶鼠魚)的野翼甲鯰 ,在一陣風潮過後被棄養至河川中,結果導致族群持續擴增至不可收拾的地步,目前臺灣重要的大型湖泊、水庫、埤 塘,甚至緩流溪流中皆可發現雜交翼甲鯰之入侵族群,各縣市政府曾投入資源進行移除,即便祭出獵賞卻還是無功而返。

此物種在本省南部高屏溪中下游水系,桃園、新竹各地池沼,彰化各地均造成極嚴重危害,至今幾乎全省平原地區的河川溪流或是湖沼裡到處可見,垃圾魚看似溫馴,食量驚人且極易繁殖,因此池塘中只要一發現其蹤跡,不出數年即繁殖出數量驚人的後代,目前水族界也將之列為不受歡迎的種類,任其在野外肆虐。

.雜交翼甲鯰

小盾鱧俗稱魚虎、紅線鱧或是紅鱧,原產於東南亞,因幼魚體側顏色鮮艷,極具觀賞價值,故水族業者將其引進臺灣販售,小盾鱧食量大、掠食性強、成長快速,成魚體色不討喜,故遭到棄養。

魚虎對於臺灣水域適應力極強,遭棄養的魚虎迅速入侵到臺灣淡水水域環境中,嚴重危害臺灣的水域生態環境,目前已知遭到魚虎嚴重入侵的地區包含高雄蓮池潭、澄清湖,臺南曾文水庫,嘉義蘭潭、仁義潭和南投日月潭等地。

.小盾鱧

在臺東馬武窟溪於1993年間尚未出現原本不產於東部的純淡水性生活之粗糙沼蝦,結果至1997年再次調查,本種已經成為優勢種,而原本其他11種洄游性的蝦類逐漸消聲匿跡,至今在東河或是泰源等地,已經不復可吃到極為盛名和價值較高的過山蝦,反而只見極為普通的小蝦了。

.粗糙沼蝦

俗稱加州鱸、大口鱸、美洲大嘴鱸的大口黑鱸(或稱擬鮭小鰭鱸),原本廣布於北美洲各地,在1977年左右被民間引進作為養殖之用,隨著養殖溢出和人為放流、放生的原因,目前也在全省各地被發現,由於本種繁殖力強,同時也是一種兇猛的掠食性魚類,因此對於原生魚類產生相當大的威脅,例如:北部的石門水庫、寶二水庫,因為本種魚類的出現,當地小型魚類就受到相當嚴重的威脅。

.大口黑鱸

大理石紋螯蝦是目前已入侵臺灣野外淡水水域的新興已入侵外來入侵種蝦類,與目前已知入侵臺灣淡水域的克氏原螯蝦和四脊滑螯蝦不同的是,克氏原螯蝦與四脊滑螯蝦在繁衍時須藉由有性生殖方可孕育下一代,大理石紋螯蝦則是行「孤雌生殖」,亦即只要有任何一隻活大理石紋螯蝦個體,一旦適應了臺灣野地淡水域,即可藉由自行繁衍而快速入侵臺灣的淡水水域中。

.大理石紋螯蝦

本種魚類在南部常見俗名有高體四鬚䰾、粗鱗武昌魚、黃鰭武昌魚或是混稱泰國鯽,屬雜食性,以水生昆蟲、底 藻、甲殼類及小魚等為食,雖然本種對於原生物種的威脅如何仍未知,但是光是能夠有短期產生大量族群數量比例,壓迫原生魚類生物多樣性指數,就已經令人相當擔心,本種魚類主要棲息於低海拔的溪河緩流區的河段,活躍於水體的中下層,可適應於濁度頗高的水域。

.高體高鬚魚

原生在臺灣北部淡水河流域,俗稱竹竿頭的鯉科魚類唇䱻,近年來也陸續被放流至頭前溪、中港溪和後龍溪等地,由於本種也是很強勢的掠食性魚類,對於原生生態的影響也有一定程度的威脅。

.唇䱻

眼點麗魚屬於鱸形目、麗魚科,俗稱皇冠三間,被列為禁止入口的掠食性魚類之一,但目前卻能在南部地區的多數野塘都有穩定族群的紀錄,其中嘉義的蘭潭水庫與仁義潭水庫屬於自來水廠的管轄區,禁止釣魚的管制之下讓眼點麗魚於水庫中具有不少的族群,而高雄市亦是眼點麗魚入侵的受害縣市之一,境內的中央公園、蓮池潭、澄清湖等淡水域埤塘皆有眼點麗魚之蹤跡。

.眼點麗魚(圖片來源:Wikimedia Commons - Karelj)

對於外來入侵種生物的報導中,經常可見許多因人為疏忽造成無意間成了外來入侵生物於臺灣地區定居的幕後推手,從政府單位、護生團體、養殖業者至零散釣客等,都可能是造就臺灣水域生態環境破壞的加害者。

時至今日,外來入侵生物對於當今臺灣生態的影響亦是持續發生,正因如此,除了對於已入侵的外來生物持續追蹤監測外,對於已入侵生物於水域生態歷年的消長變動更是需建立起重要的基礎資料,以備未來提供更有效益的相關防治措施。

.外來入侵種

105 年年底,日月潭四角吊網船屋舢舨漁筏發展協會理事長鄭智民先生提及曾於日月潭發現有小盾鱧(魚虎)之蹤跡,時至 106 年3月即有新聞報導與相關的照片傳出日月潭有小盾鱧之消息,本團隊於 106 年針對日月潭之魚虎現況進行調查時用放棍法捕獲日月潭之魚虎野生個體,顯示小盾鱧已入侵日月潭之事實。

110 年據新聞媒體報導,近日日月潭魚虎進入繁殖期,當地居民表示,去年一群「魚球」千隻以下,今年觀察可達1000、2000隻,推估再1、2週大爆發且孵化數量比去年多,籲縣府趁繁殖初期密集移除較有效果。

南投縣政府農業處長陳瑞慶指出,學名「小盾鱧」的魚虎,獵食性強,為確保日月潭生態平衡,縣府才聯合清華大學魚類專家曾晴賢率領的團隊及漁民一起積極進行魚虎防治工作,除了透過電撈、撒網、射魚槍等各種器具圍捕以外,也搭配生態防治法,野放屬於高階掠食者的鱸鰻去獵食魚虎及其他小型外來魚種,以達到防治目的。

.日月潭移除小盾鱧(魚虎)

在60年代臺灣各地盛行因觀賞名義而被引進俗稱垃圾魚(琵琶鼠魚)的野翼甲鯰,在一陣風潮過後被棄養至河川中,結果導致族群持續擴增至不可收拾的地步,除了野翼甲鯰外,根據魚類資料庫的紀錄中亦有另一種同屬但不同種的豹紋翼甲鯰,外觀與野翼甲鯰長得非常相似,唯一的差別在於野翼甲鯰的腹面花紋呈現蠕蟲狀,而豹紋翼甲鯰之腹面呈現豹紋點,根據過往紀錄顯示,目前臺灣重要的大型湖泊、水庫、埤 塘,甚至緩流的溪流流域中皆可發現雜交翼甲鯰之入侵族群。

各縣市政府為了入侵之雜交翼甲鯰亦曾投入資源進行移除,宜蘭縣政府在90年左右曾經還提供獎金捕捉此種外來入侵種,但是最後還是無功而返,臺灣原生魚協會在大湖公園,幾分鐘來回撈捕到都是垃圾魚,過去納莉風災淹水退去,南湖國小地下停車場、東湖可見垃圾魚,侵襲基隆河,真的無法一次消滅垃圾魚寶寶,湖濱里里長陳尤雪動員2、30位志工協助抓垃圾魚,希望臺北市政府挹注經費每年做此活動。

109年12月臺北市首度進行大規模消滅琵琶鼠魚(垃圾魚)行動,在公園路燈管理處同意下,臺灣原生魚類保育協會今天於內湖區碧湖公園佈設原子網、長型蜈蚣籠、口徑較大的蟹籠,捕捉碧湖的魚,並以人工排除其他魚種,放回湖內,捕獲的琵琶鼠今下午將由環保局載離銷毀,公園處花卉中心主任宋馥華表示,這是首次,若試辦效果佳,將會於其他公園推行。

.琵琶鼠魚成魚與幼魚。(記者郭安家攝)

.面對外來入侵種侵襲 我們仍需努力

目前已委託海漁基金會與相關單位合作進行外來種移除行動,進行琵琶鼠魚成魚及魚苗、魚虎成魚及幼苗、大理石紋螯蝦、美國螯蝦等外來種移除,地點包括臺北碧湖公園、大湖公園、木柵公園、大安森林公園、淡水路邊溝渠、內湖內溝溪及宜蘭羅東運動公園等地,截至110年8月16日,計已移除20,842隻外來種;未來亦將持續與相關單位合作進行外來種移除工作。

除了對過往小盾鱧(魚虎)、四脊滑螯蝦(澳洲淡水小龍蝦)、中華絨螯蟹(大閘蟹)於野外之入侵場域持續進行追蹤監測外,亦針對社會關注物種小盾鱧於日月潭之已入侵族群利用船隻配合電器追捕方式進行移除試驗,另外已入侵斑駁尖塘鱧(筍殼魚)於臺灣目前的入侵現況調查與確認新興外來水產養殖生物蟲紋麥鱈鱸(墨瑞鱈)是否無入侵到臺灣野地淡水域環境之疑慮,亦是該年度之調查重點。

除了對過往小盾鱧(魚虎)、四脊滑螯蝦(澳洲淡水小龍蝦)、中華絨螯蟹(大閘蟹)於野外之入侵場域持續進行追蹤監測外,亦針對日月潭歷年之相關資料進行數據統計分析,了解外來入侵水產生物於日月潭水域中之長期消長趨勢,另外已入侵斑駁尖塘鱧(筍殼魚)於臺灣目前的入侵現況與新興外來水產養殖生物蟲紋麥鱈鱸(墨瑞鱈)是否已入侵到臺灣野地淡水域環境亦是該年度之調查重點。

持續針對四脊滑螯蝦於野外之入侵場域進行監測,同時針對已入侵小盾鱧(魚虎)進行野外入侵範圍調查,建立相關之基礎資料,針對日月潭歷年之相關資料進行數據統計分析,了解外來入侵水產生物於日月潭水域中之長期消長趨勢,並彙整過往資料。

針對入侵甲殼類物種四脊滑螯蝦、美國螯蝦與大閘蟹等之野外入侵概況進行監控,並設法繪製出相關的已入侵場域分布藍圖,相關的入侵物種基礎生物研究能有效提供未來防治政策擬定之基礎用,設法控制各已入侵水產生物野地族群之擴散。

建立至少約68種主要已入侵臺灣野地之外來入侵種名錄,並提出其對於各地生態之衝擊程度評估,開始擴大針對全臺各地之野地進行調查,了解外來入侵甲殼類(螯蝦類)於全臺之入侵概況。

曾晴賢

中華民國魚類學會