臺灣雖四面環海,但沿近海資源卻日漸不若過往。除了氣候變化、棲地改變、汙染毒害等因素之外,過度捕撈亦是導致漁業生產量下降的一大肇因。

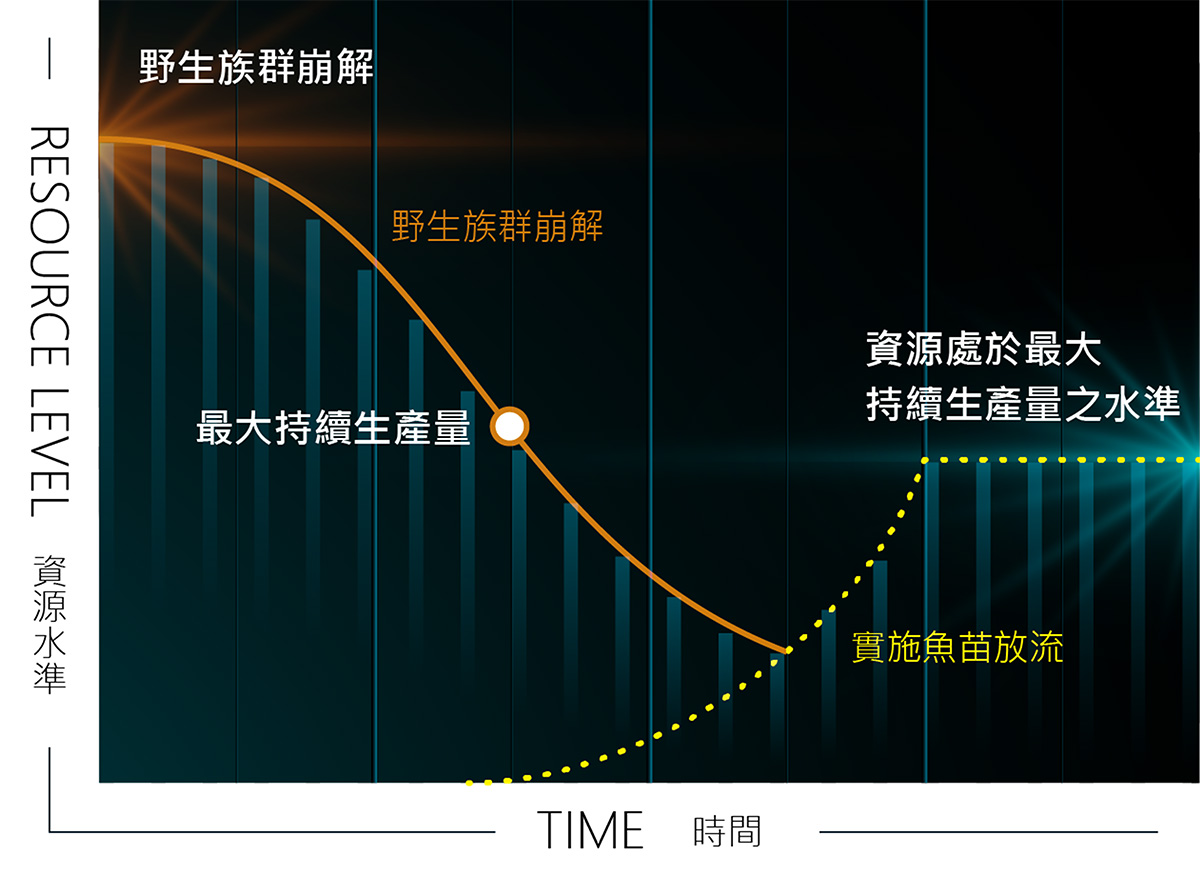

為使海洋資源得以永續發展,物種保育及棲地保護是常見的策略,例如限漁、種苗放流或劃設海洋保護區等。其中透過以海為田,放魚為牧的概念,在特定區域進行友善漁作,將傳統漁業升級為資源管理型漁業之的方法為即為『栽培漁業』。

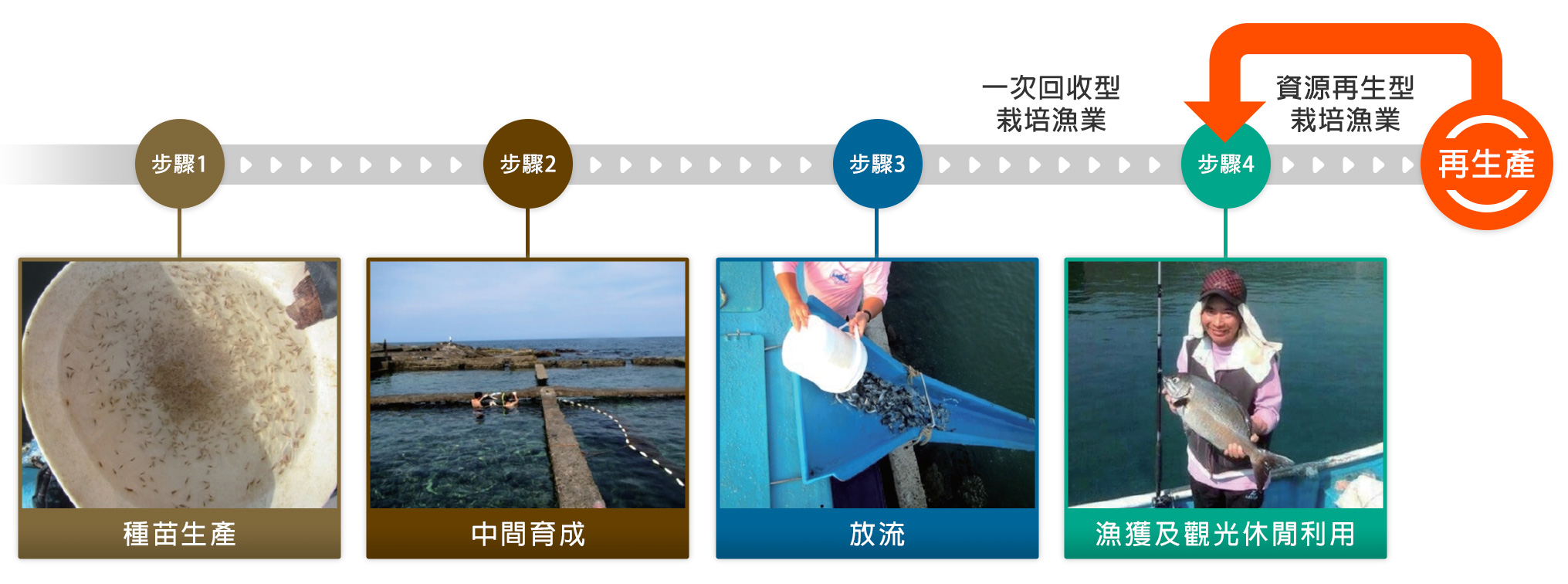

發展栽培漁業需經過一系列的前置科學評估,將水產養殖、魚類資源管理、以及海洋工程等科技加以結合,經過育種、繁養殖、中間育成、種苗放流、漁場環境改善等人為措施,逐步豐富沿近海水產資源量。

.栽培漁業以人工復育資源衰退的魚種並進行友善漁作

為解決沿近海漁業困境,漁業署積極策動栽培漁業區的評估、規劃及建設,期待透過栽培漁業區重新建立人與海洋的和諧關係,並累積相關實戰經驗,以利未來帶動其他潛力地區產業升級與生活型態轉型。

栽培漁業區選址初期,漁業署力邀專家學者組成遴選諮詢委員會,共同訂定栽培漁業區選評基準與權重比,再透過候選位址的實地訪視及座談會進行評估,最後彙整訪視結果,並據此擇定栽培漁業區地點及設置優先順序。

由於候選區域的海洋生態現況是重要的評估指標,漁業署投入大量科研能量,針對候選區域內的生物多樣性、基礎生產力、營養能階以及漁場生態、季節變動狀況等項目,透過實地採樣收集及數據統計掌握海底資源結構,進一步計算出整體生態價值。調研結果也能對未來魚苗放流種類、數量、放流季節等提供更精準的規擘方向。

.栽培漁業區選址大事紀

首先於栽培漁業區內透過船測或潛水等方式進行棲地生態環境、生物採樣(例如優勢魚種、浮游生物等)與水文環境調查(例如水溫、鹽度、底質、海流等) ,用以確認該區域內生物資源結構、環境特性及季節變動狀況。

放流魚種首要考慮該區目前資源持續下降,或人工種苗技術已成熟者,除此之外,同步搭配投放人工魚礁或藻礁可提供魚苗躲避侵略與覓食棲所,增加其生存率,利用前階段盤點結果可推估放流數量。

後續透過即時監測、潛水調查以及實際採樣等方式,進行栽培漁業區設立前後之分析比較,評估重要放流魚種之漁獲量、整體生態多元性等指標是否有所提升,並根據追蹤結果提出改善建議。

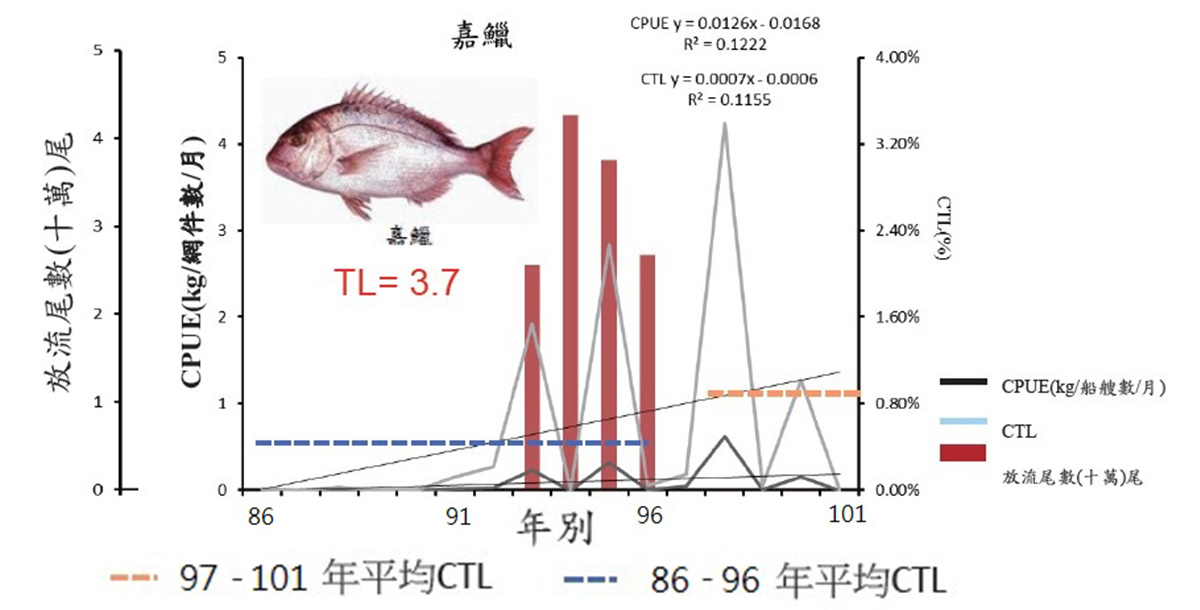

以卯澳灣栽培漁業區為例,多年調查期間漁獲資料顯示,各放流團隊於卯澳周邊海域放流,會使捕獲率出現明顯的上升。其中主要是以嘉鱲、黑鯛、銀紋笛鯛、瓜子鱲和虎斑烏賊其放流前後捕獲率有顯著差異。顯示有計畫地進行放流魚種,有助提升該區域經濟效益,相關經驗未來可提供其他栽培漁業區推動資源復育之參考。

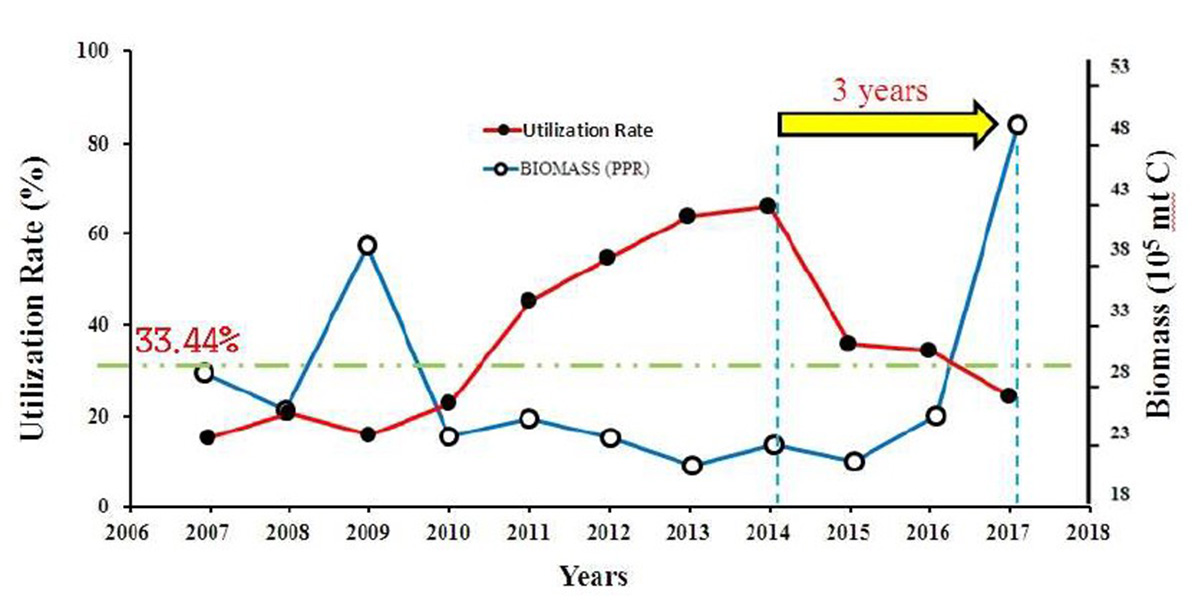

此外,透過放流魚苗加入生態之資源固碳量與總固碳量變動關係可知,98年、100 年及 106 年之放流魚苗數量增加,其總固碳變化量也有增加現象。且在 98-100 年間,朝高漁獲量極高 MTL 發展,顯示不但漁獲量增加了,且大部分屬於高營養位階的魚種。

漁業署於卯澳灣成立全台首個栽培漁業示範區後,透過漁場環境改善以及社經調查,逐步建立起經營管理模式。為持續推廣栽培漁業概念及促進典範轉移,後續擬以宜蘭東澳、臺東基翬、澎湖烏崁及姑婆嶼等處作為推動栽培漁業區新地點,以期建構永續發展之藍色經濟廊帶。

.臺灣栽培漁業區

實施魚苗放流,係指將人工繁殖的健康種苗放流至自然水域,主要的目的在補充自然水域中生產力之不足,包含兩種策略:

更多放流資訊,請參考:魚苗放流增資源

.復育策略圖表

栽培漁業在世界上各國已行之有年,最早施行之措施,是針對資源量已持續下降的魚種,用人為的方式使資源復甦。

以鄰國日本為例,鑑於 1870 年代美國與挪威開始進行鮭魚之人工放流,日本於 1870 年代後期開始進行白鮭 (Oncorhynchus keta) 的人工採卵,繁殖與人工放流;1950 年代後擴展至沿岸性之地方種群,如三疣梭子蟹 (Portunus trituberculatus)、嘉鱲 (Pagrus major)、黑鯛 (Acanthopagrus schlegelii) 等之繁殖與放流;1960 年代後期擴大到廣海域洄游性種群之放流事業,並於 1963 年成立瀨戶內海栽培漁業協會,為日本栽培漁業時代開啟了序幕。

經過半世紀之發展,栽培漁業已推廣至日本全國各地,目前每年有 70 多種魚介貝類在各地放流,背負支撐該國沿岸漁業之重責大任。

.日本全國各地放流種數

卯澳灣位於臺灣最東端三貂角的西側,為一 U 型的灣澳,有三條河川匯集於此,灣內多樣化的地形為海洋生物棲息的絕佳之地,加上季節性成長之各類大型藻類聚生,海洋生物資源豐富。百年以來居民大都靠養殖或捕魚為生,至今仍保有漁村傳統特有產業風貌。

漁業署透過專家意見及實地調查結果,遴選出數個具潛力之栽培漁業區,其中第一個設置的即為卯澳栽培漁業區,除投注資源復育當地漁業環境之外,也進一步以永續發展的概念結合生態教育與休閒漁業,帶動整體性的經濟發展。

.百年秘境漁村 - 卯澳灣

經前述選址調查後,卯澳灣因具備良好的環境生態與漁業資源,地形底質之生態服務功能亦高,於 105 年成立栽培漁業區,期待建立起政府單位、學術單位以及地方共同參與栽培漁業區發展之良性互動模式,並共同推動資源養護、生態復育以及當地休閒漁業發展等整體性的經營規劃。

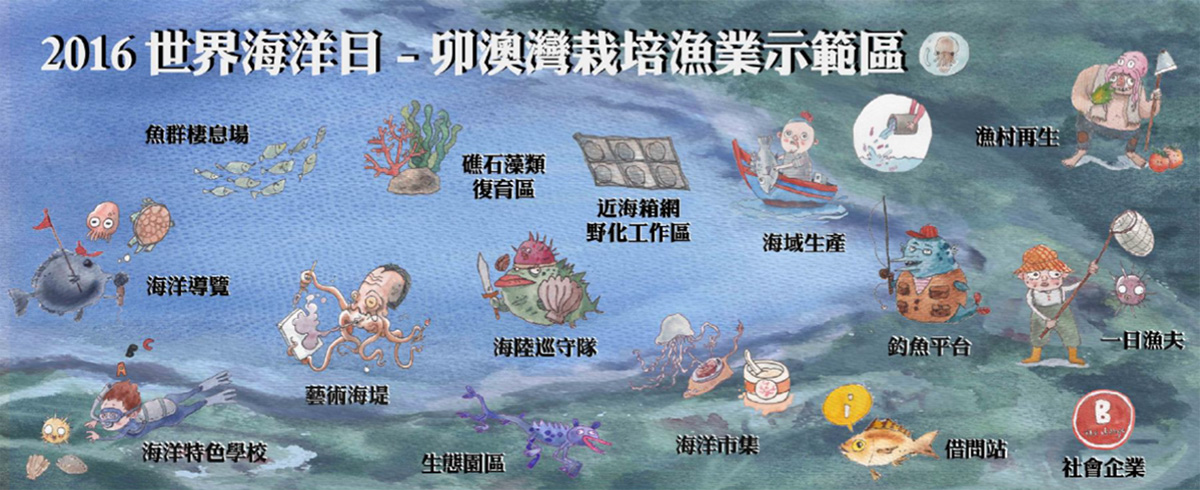

在各方踴躍參與下,已有栽培漁業區駐點、漁村生態導覽行程、生態教育體驗、觀光漁業休閒工廠、傳統特色產品開發、開設農村再生培力課程等多項具體成果。未來也積極透過產業整合加值以及品牌化等策略,促使栽培漁業區形成海洋教育園區的一環,也讓當地得以順利成功轉型,為漁民創造更多經濟價值。

.卯澳漁村(圖片來源:flickr - Not At Home LIVE-A Zhi)

海上

陸上

栽培漁業發展除有助於沿近海漁業轉型,亦能提供周邊漁村潛在的各項經濟效益,然其永續經營更有賴於持續注入社區營造人才培力,透過共同參與管理的方式,在政府與社區之間形成一種良性的互動方式,有效達到永續漁業資源管理之目的。

漁業署投入多年期計畫資源,從資源盤點、尋找潛力發展要素及實際需求、發展藍色創新產業等策略,透過參與式規劃與行動研究模式,瞭解並整合當地利益關係人,逐步活化振興在地產業,使得栽培漁業的效果得以彰顯。後續並持續活用現有成果,並進一步深化效益,以有效推展栽培漁業區之自主管理。

.栽培漁業各層面影響下之永續發展圖

為掌握地區之社會經濟動態資料,首先利用文獻回顧調查該地區漁業供銷與產業現況,並分析該地區漁民就業、勞動參與情形、以及漁家經濟現況。在選址過程中以深度訪談法針對候選栽培漁業區周邊的社區及漁會進行發展意願與配合度調查,並以所獲取的資料作為選址時評分之依據之一。此外,也透過問卷調查與多變量統計分析方法,針對當地漁民對於發展栽培漁業的意願與態度進行深入分析。

召開專家座談會針對栽培漁業應用在社區可能帶來之優劣問題進行探討,研擬休閒漁業發展規劃與經營管理模式建構,完成初步經營管理模式之規劃,以利後續栽培漁業區管理制度之建立與推動。並輔導漁民實際參與休閒漁業及漁村創新事業的推動。

為推展社區自主管理模式,設立工作站,舉辦參與式工作坊進行社區培力,將栽培漁業、農漁村經營作法、轉型休閒漁業事業等項目結合至訓練課程中,帶領學員找到社區的特色,進而自主性管理,也以利未來進行產業轉型。另調查評估可做為當地主打行銷之亮點,進行轉型休閒漁業之整體規劃及效益評估。

推動納入地方產業特色與文化,並納入社會企業理念,落實產業永續經營,並藉以解決漁村在就業、教育與環境上的問題。進行實體經營,並於試營運時評估成本及效益等,俾以移轉社區居民經營管理。

.卯澳灣栽培漁業願景牆

開發卯澳漁業產業潛力,導入觀光元素,並以漁村低度利用空間為基地,規劃與設計觀光漁業工廠,同時納入社會企業經營模式,加速卯澳漁村活化再生,同時建立臺灣社區支持型漁業典範。以資源永續觀點為基礎,就產業及地方角度思考發展在地觀光產業與文創商品,突顯在地特色。另外,漁村特色商品,如石花菜產業,經計畫團隊之研發將持續透過相關食品研發技術之運用與整合,帶動石花菜產業發展。

.石花凍飲品、石花菜DIY 隨手包、石花菜手工肥皂

本計畫將轉換社區原有傳統生產經營模式,鼓勵遊客深入臺灣漁村社區,進行有意義的海洋探索學習,讓一般民眾能認識綠色休閒漁業及體驗在地漁村文化,適度引流消費者進入農業生產基地,直接於社區地產地消,發展出兼具環境教育功能的多元海洋遊學教育區,並使所發展出的休閒型態與環境教育作為支持在地產業永續的鞏固基礎,促進農漁產業創新與多元發展。

.與福連國小共同舉辦兩屆浮潛育樂營暨漁村見學夏令營

園區參觀時間約80分鐘,流程分為三塊 : 影片欣賞、展示區導覽、生物培育室互動交流;可以了解新北市海洋資源保育成果、海域生態、特色物種貢寮鮑與大陸鮑的分辨,以及卯澳灣周邊景觀。

濱海公路旁的卯澳漁村具有傳統的漁村風貌,值得駐足細細體會。濱海公路旁左側為一小溪,溪畔遮蔭的百年老榕,枝幹纏繞、綠意盎然。進入漁村更感到無比平淡悠哉的氣氛,在細碎的海潮聲中,漁村顯得特別寧靜。卯澳灣是全臺少數海洋生物資源豐富而且多樣的海域,適合九孔、龍蝦、石花菜及各類海洋生物的生長。雖然沒有大山大水,但是小而美的恬靜、質樸特色,卻使人有忘塵出世的深刻印象,在北濱可說是難得一見的景觀。

九魚柱是地標,地標必須要有代表意義,還要在交通動線上,才能發揮地標的效用。先是地標的發想、因為卯澳是漁村、當然以魚和漁船為主要考量。然後配合環境作出最好的設計。

因地標設在海堤外、必須適當架高才不會被海堤擋住視線。所以用圓柱體、魚繞着圓柱佈置。柱上九條魚都是本地可捕獲的魚種、九條代表豐收。因此我們稱此地標為「九魚柱」。下方的舢舨船是漁村傳統的捕魚船。另一邊的螺是信號螺。魚、船、螺、組成卯澳地標,這是卯澳漁村的印記。

原為栽培漁業工作站,後逐步轉型為具休憩與資訊功能的複合式產業展售中心,提供當地的特色商品與服務。經常被媒體採訪,為團體見習及遊客休憩的熱門據點。

臺灣位置最東、海拔最低的學校,學校旁邊即是天然的浮潛潮池,潛水更成為校內的特色教學活動。在整體海洋教育園區發展規劃中,是重要的核心基地。

石花菜是頗具價值的經濟海藻種類之一,也是一種天然的高纖食品。研究團隊導入社會企業理念後,開發出石花菜DIY 隨手包、石花菜手工肥皂及石花菜寒天火鍋特色新產品。

早期居民就地取材,將海岸的沙岩堆疊搭建成屋,通常可由砌法是否精緻來判斷屋主的經濟能力。其中吳家樓仔厝是非常具有獨特性的建築,為當地旅遊中的特色行程。

圖片來源:盧育君 攝影

圖片來源:新北市漁業及漁港事業管理處 提供

圖片來源:facebook - 卯澳漁村

圖片來源:facebook - 卯澳海洋驛站

圖片來源:flickr - king.f

圖片來源:新北市漁業及漁港事業管理處 提供

圖片來源:flickr - bangdoll

王佳惠

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

冉繁華

國立臺灣海洋大學-水產養殖學系

古鎮鈞

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

李明安

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

李國添

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

呂學榮

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

徐德華

國立臺灣海洋大學-水產養殖學系

張懿

國立中山大學-海洋事務研究所

黃章文

國立臺灣海洋大學-水產養殖學系

莊守正

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

莊慶達

國立臺灣海洋大學-海洋事務與資源管理研究所

廖正信

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

劉光明

國立臺灣海洋大學-海洋事務與資源管理研究所

陳義雄

國立臺灣海洋大學-海洋生物研究所

鄭學淵

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

藍國瑋

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

蘇楠傑

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系