魷釣與秋刀魚漁業為我國重要的遠洋漁業,我國魷釣漁業作業季節與秋刀魚漁業漁場、漁季錯開且可銜接,西南大西洋阿根廷魷漁季為 2 至 6 月,北太平洋秋刀魚漁季為 8 至 11 月,因此魷釣漁船兼營秋刀魚棒受網,成為最佳的多角化經營方式。

海洋是魚類的主要棲息地,魚類對溫度的變化相當敏感,因此若要精準掌握魚類的動態,必須積極進行海況資訊的調查。傳統上,漁民依靠經驗法則選擇漁撈的時間與地點,近年因氣候變遷如聖嬰 / 南方震盪現象 (ENSO) 所引起之黑潮區海水溫度變化影響和資源再生遭破壞等因素而破壞漁民的傳統經驗法則,不但使漁獲量減少更增加漁撈成本。因此,為能精準掌握漁撈地點,漁業署積極研發阿根廷魷及秋刀魚漁海況預報系統以提高漁民的投資報酬率,並提升漁業管理的有效性。

阿根廷魷魚場分布圖

漁況預報系統為維持漁業經營管理及漁民生計之重要工具。早期海況資訊的探測主要以船舶觀測為主,船測優點為誤差範圍小,但受限於人力、物力及資金,無法兼顧時間與空間,難以提供即時海況資訊,對於漁業即時預報較無助益。

近來許多外國公司提供利用衛星資料進行漁海況預測以提高漁獲量的服務,但要價昂貴。因目前已有免費對外公開的衛星即時資料,漁業署積極整合免費衛星即時資料所得到的海洋環境因子及調查而得的漁業資料,先期針對魷釣及秋刀魚漁業展開即時漁海況預報的研發計畫,以提高漁民的投資報酬率,並提升漁業管理的有效性。

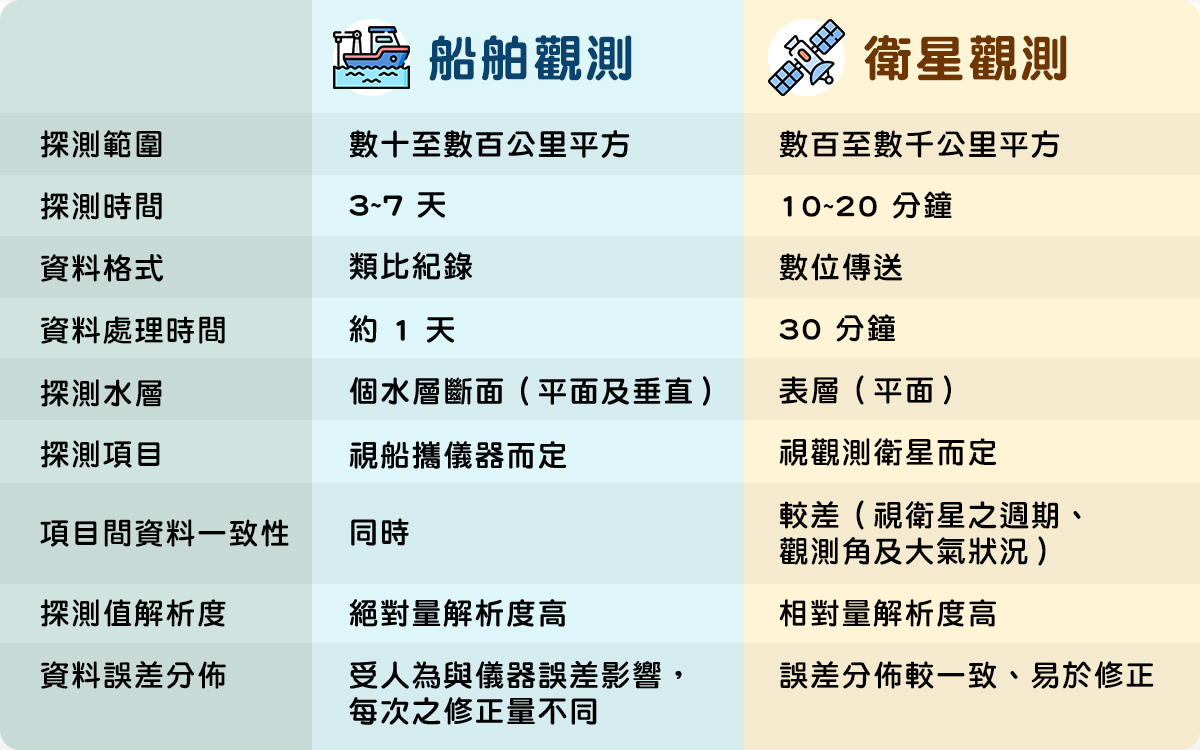

.漁況預報 - 船舶觀測 / 衛星觀測 比較表

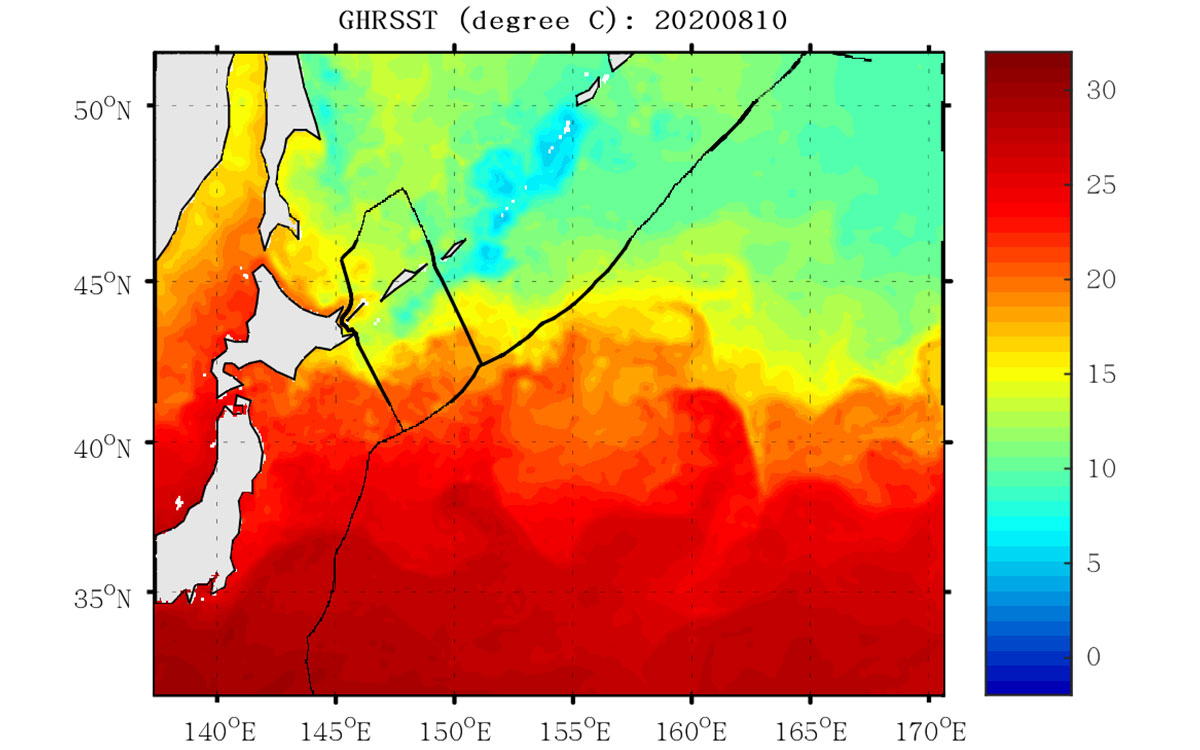

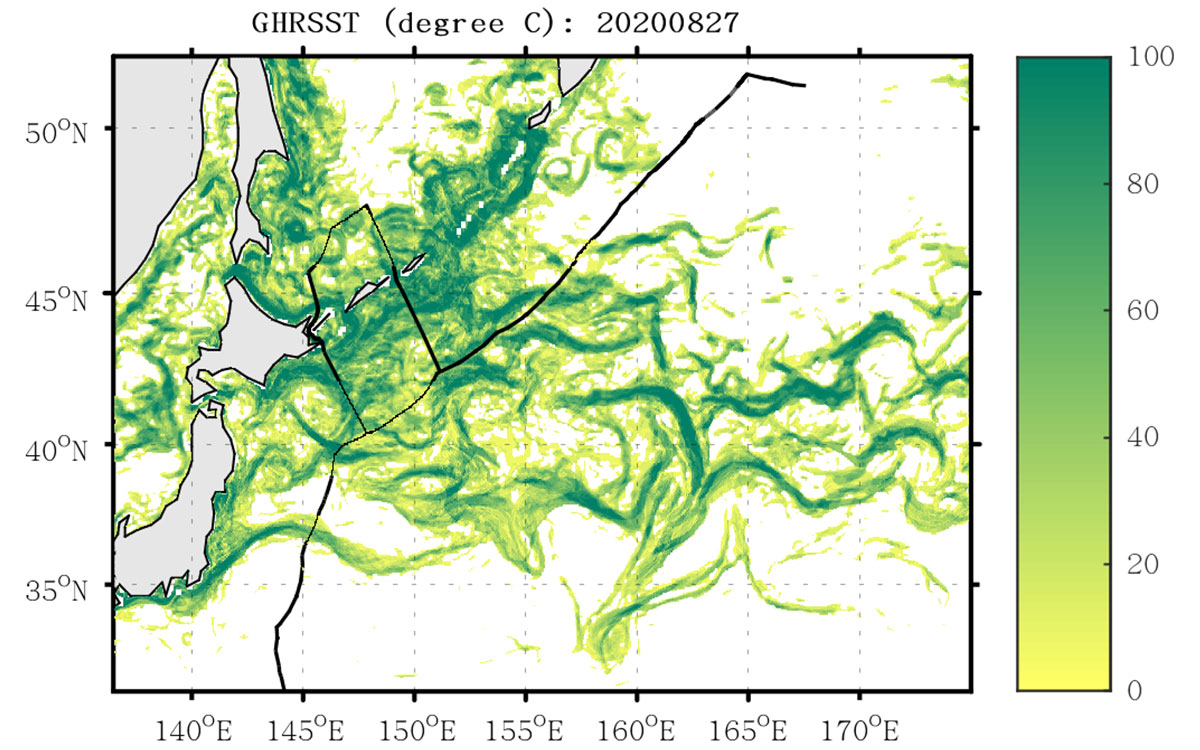

魚是變溫動物,其體溫會隨水溫改變,因此,溫度對於魚的生理、行為及分布皆有影響。在西北太平洋的秋刀魚偏好棲息在攝氏 13~18°C 的環境。

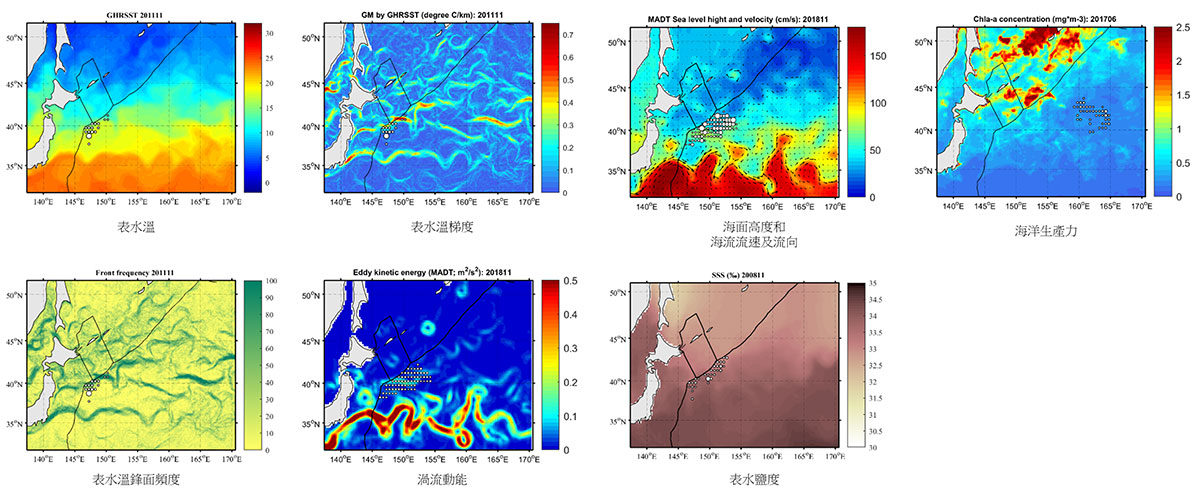

.表水溫 (sea surface temperature) 單位:°C

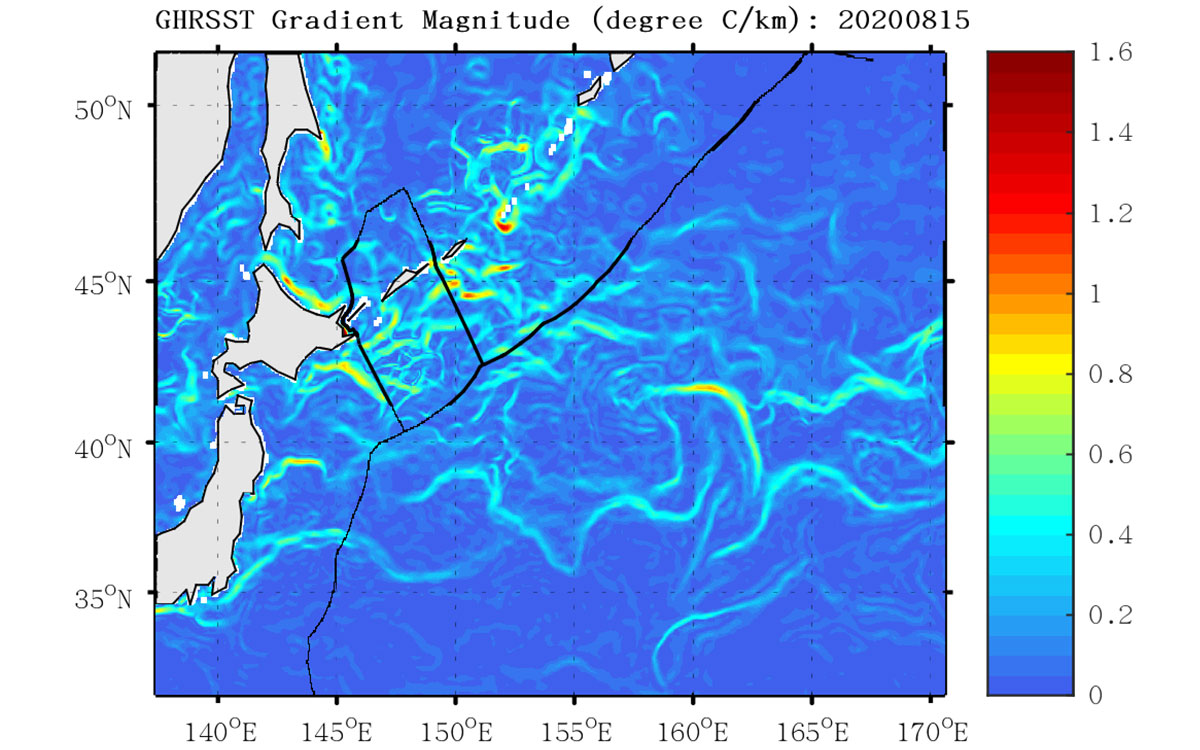

表水溫梯度代表在一水平區域溫度變化的程度,較高的梯度表示溫度變化大,通常可做為不同水團交界的依據。而不同水團相遇往往會擾動海水,使海洋底層較有營養的海水來到表面,在富營養的環境中,魚的餌料增加,進而使魚群聚集在溫度梯度較高之區域。

.表水溫梯度 (temperature gradient magnitude)

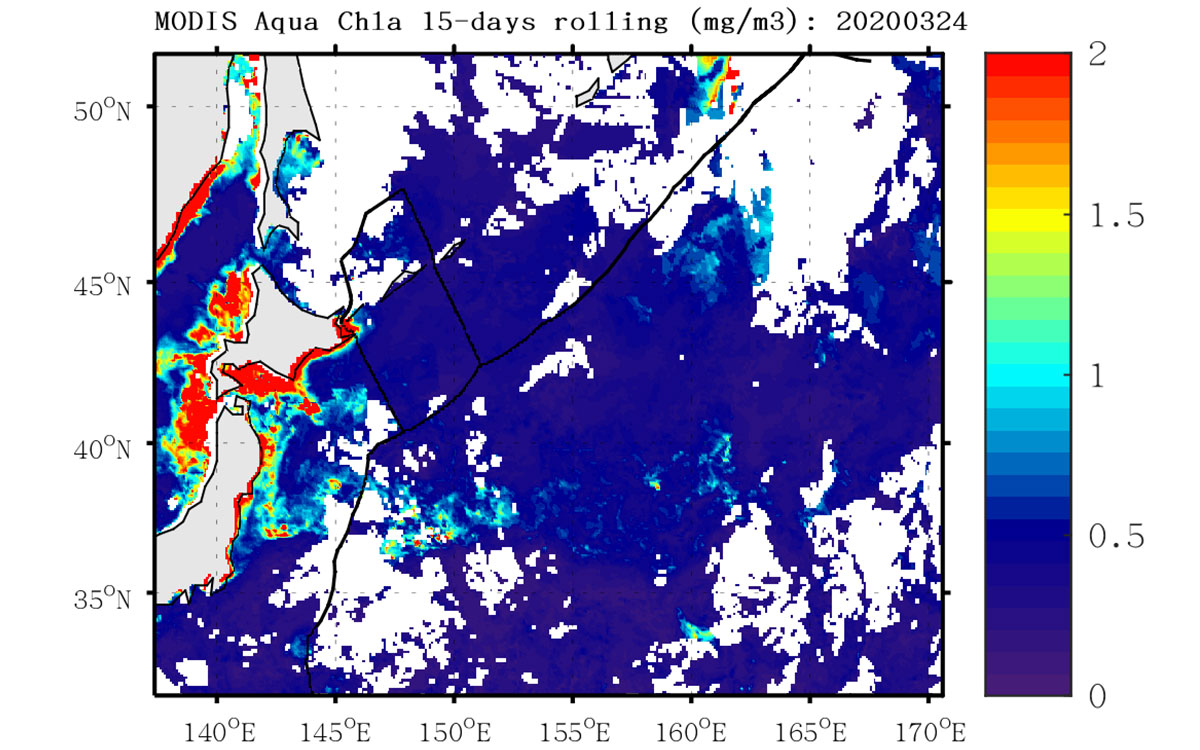

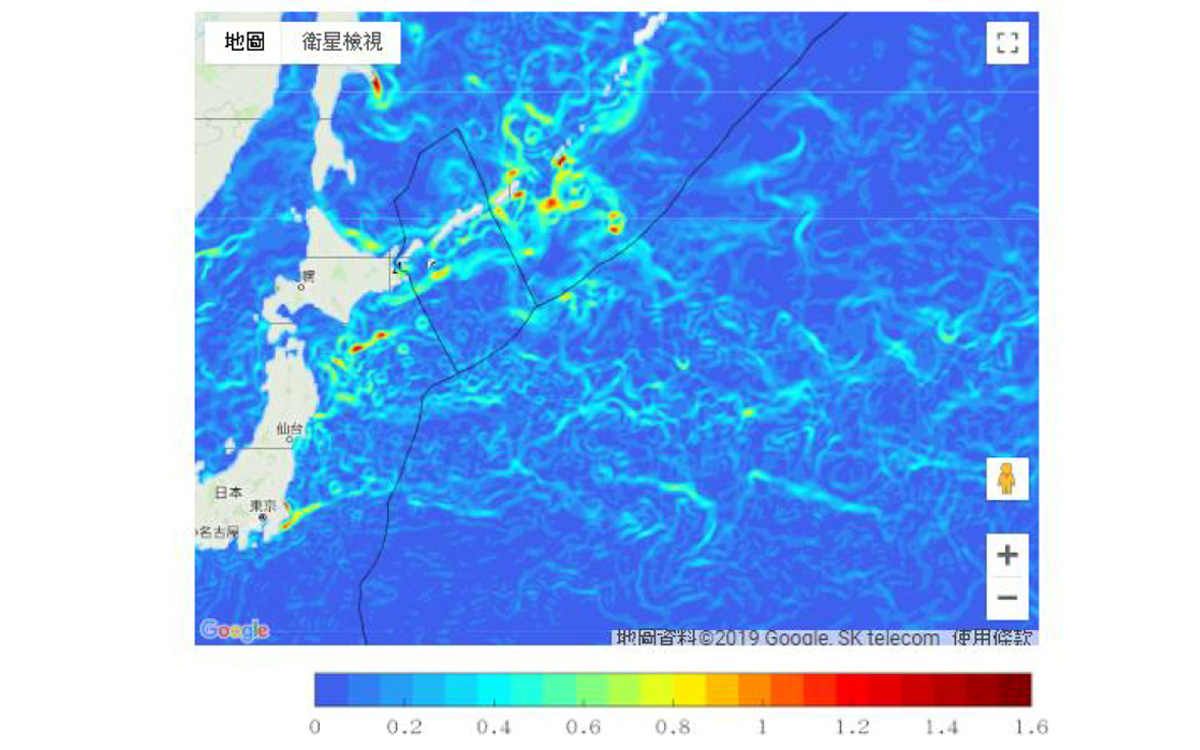

指浮游植物及自營細菌等通過光合作用製造有機物的能力。這些生物為食物網中最低階的生產者,因此,海水中其含量之多寡會直接或間接影響該海域更高階消費者之生物生存量。海洋生產力較高的海域,通常可形成重要的漁場。

.海洋生產力 (ocean color)

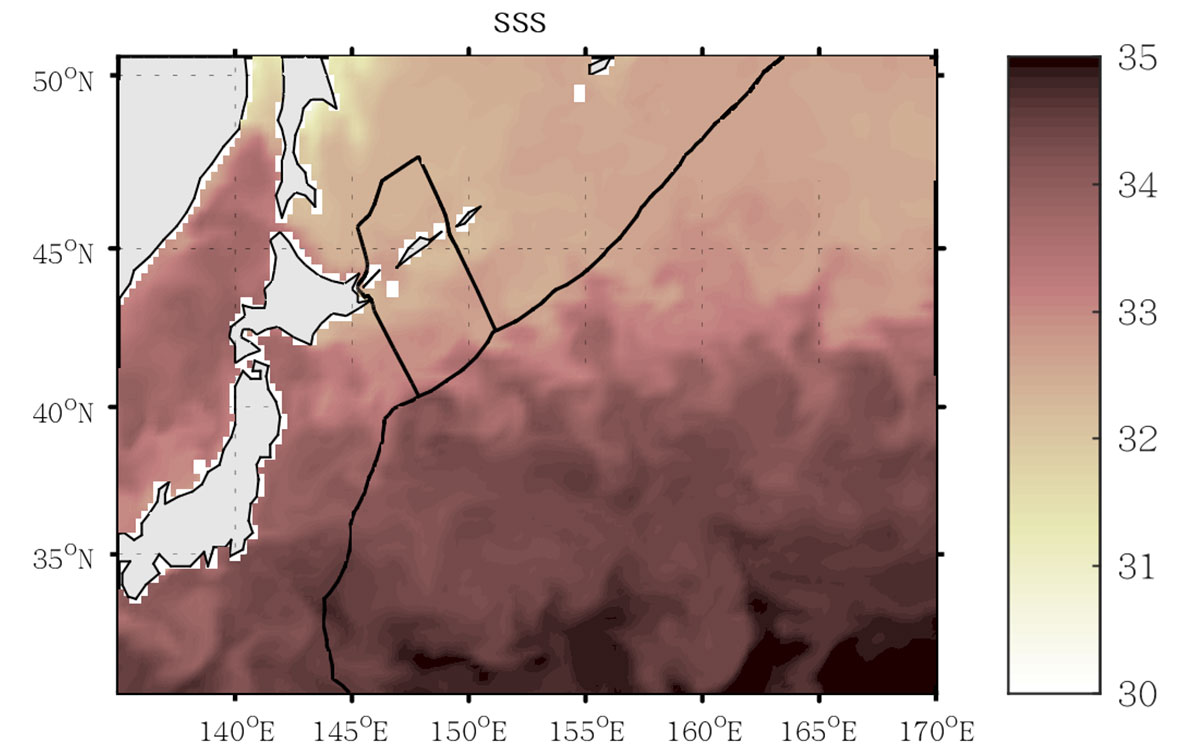

海水鹽度較魚體內水分鹽度來的高,不同的魚種因而演化出其生理機制來調節體內外的鹽度差異,因此,不同的魚所能適應的鹽度範圍也不同。

.表水鹽度 (sea surface salinity) 單位:‰

此數值由表水溫梯度計算而來:在近15天內,某海域水溫梯度(溫度差異程度)超過一閥值的次數。表水溫鋒面頻度越高代表該海域為兩水團交界的頻率越高。此區通常有較多的魚的餌料,進而使魚群聚集。

.表水溫鋒面頻度 (temperature front frequency) 單位:%

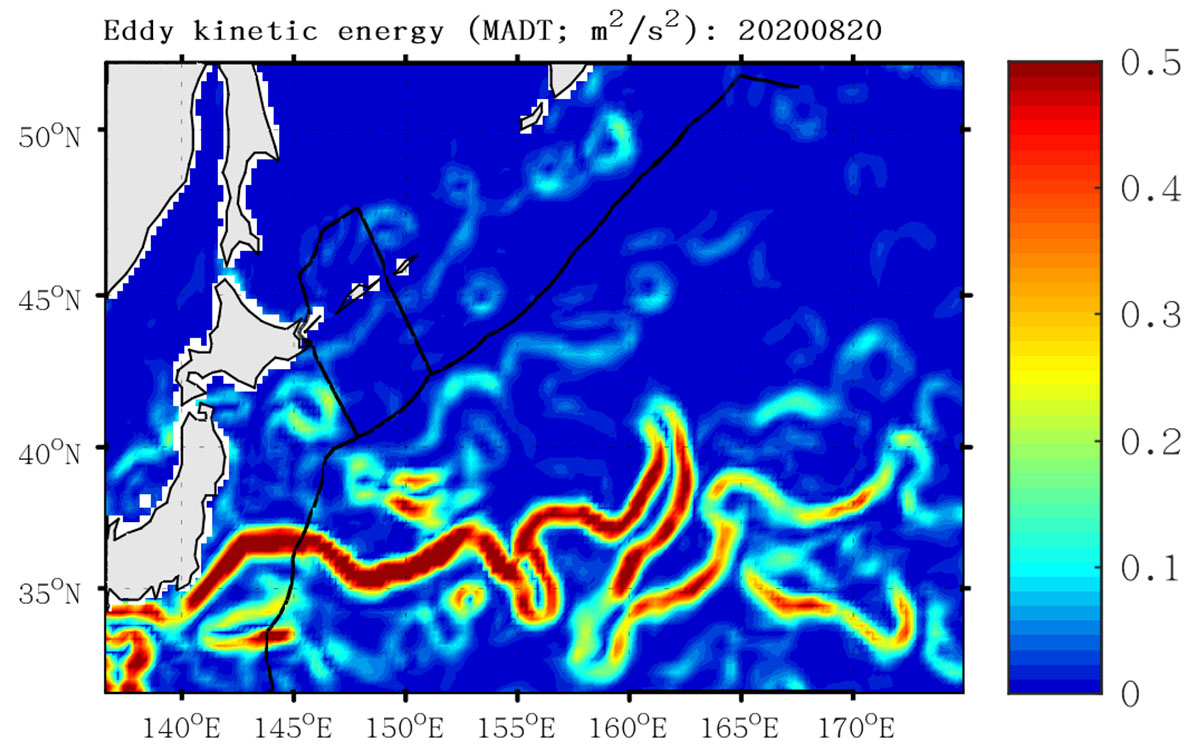

利用和緯度平行方向的海流流速 (u) 與和經度平行方向的海流流速 (v),以畢氏定理及動能之概念計算該海域之渦流動能 (渦漩動能 = 1/2(𝑢^2+𝑣^2))。渦旋動量大並呈現環狀的區域為渦流位置所在,而渦流會在水平及垂直方向上擾動海水,使該海域之營養鹽及魚的餌料豐度發生變化,進而影響魚群的分布。

.渦旋動量 (eddy kinetic energy) 單位:m2/s2

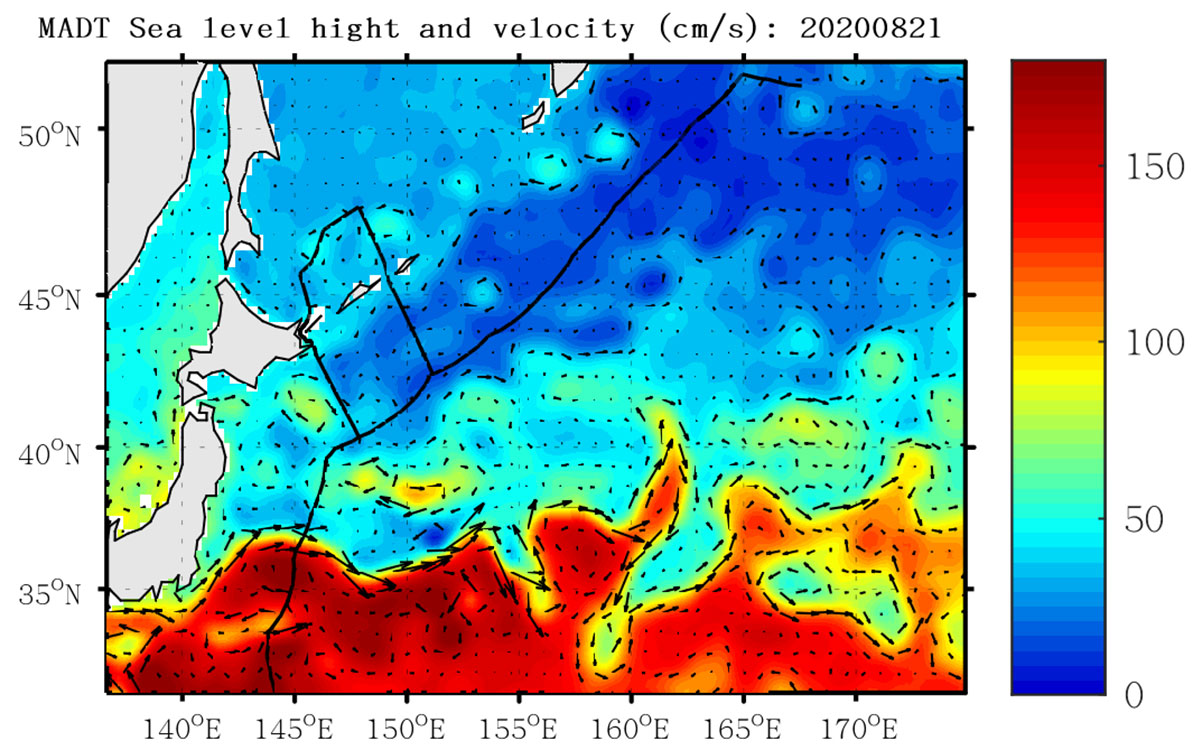

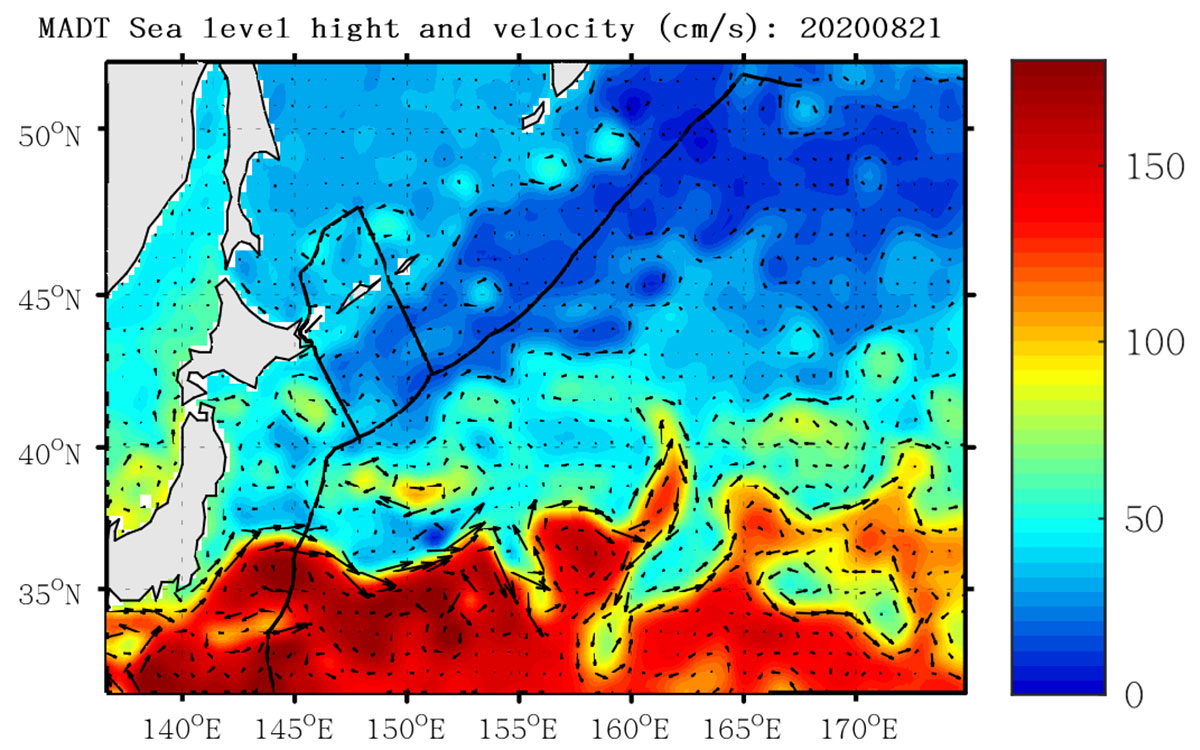

湧升流(upwelling)及沉降流(downwelling)的指標,一般在有湧升流的海域海面高度較低,而因湧升流帶來之底層營養鹽會使該區魚的餌料增長,形成吸引魚群聚集的魚場。圖中海面高度以冷色系至暖色系顯示,箭頭代表海流方向,箭頭長短代表海流速度。

.海面高度 (sea level height anomaly) 單位:cm

蒐集洋流流向及流速,用於計算渦流動能。圖中顏色代表海面高度,箭頭代表海流方向,箭頭長短代表海流速度。

.洋流流向及流速 (geostrophic flow)

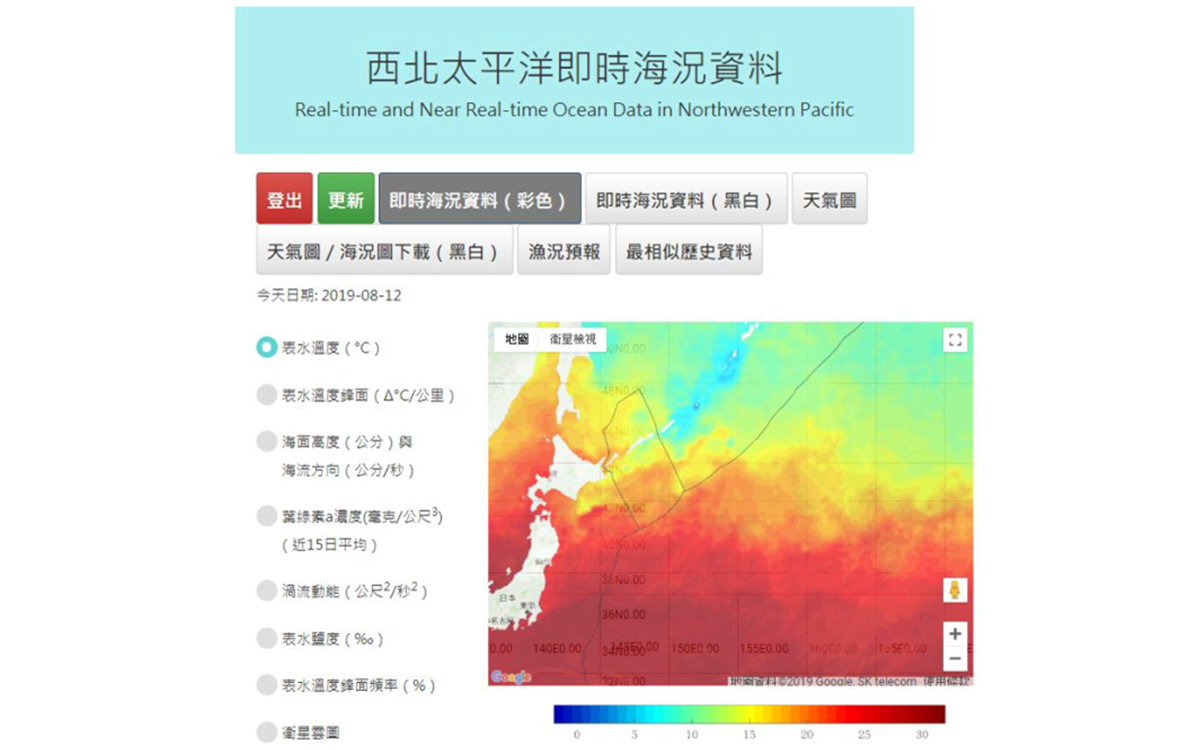

西北太平洋即時海況資料系統整合不同衛星的環境資料,提供五項服務給漁民參考,以降低尋魚所花費的成本:

每日以高解析圖像發布8項海洋環境資料,使用者可選擇觀看彩色或黑白圖項,亦可放大縮小圖案。

.彩色的即時海況資料圖

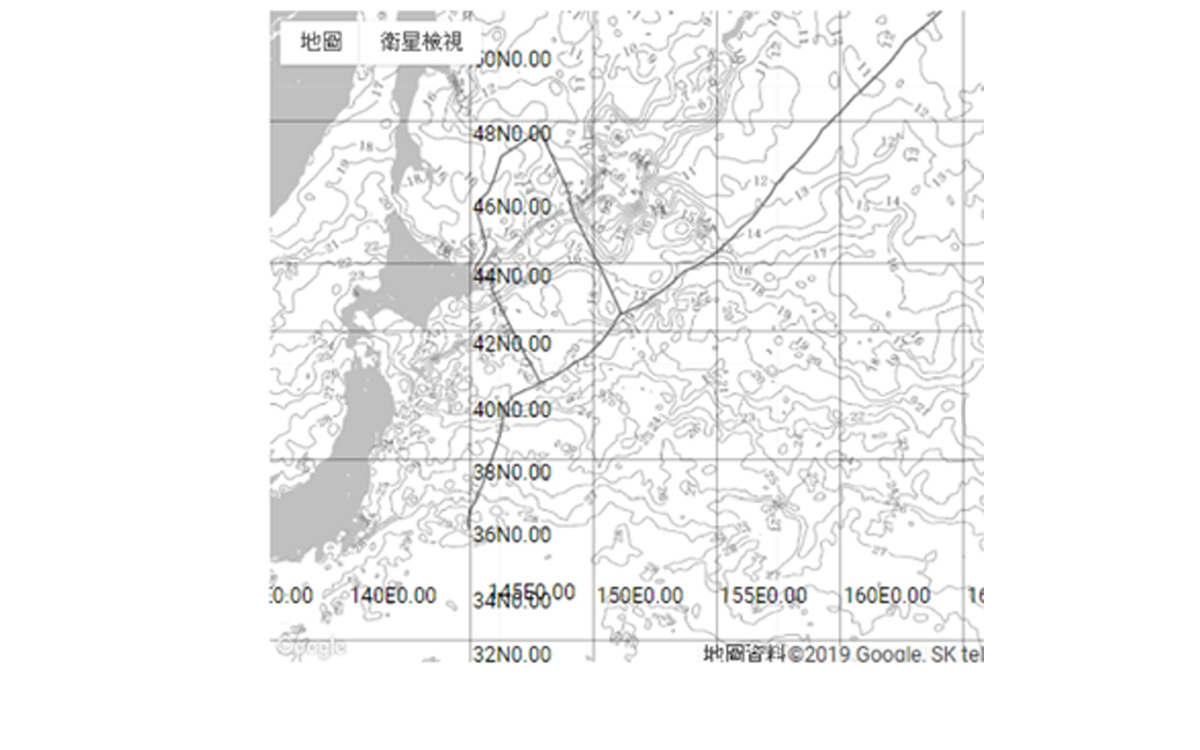

.黑白的即時海況資料圖

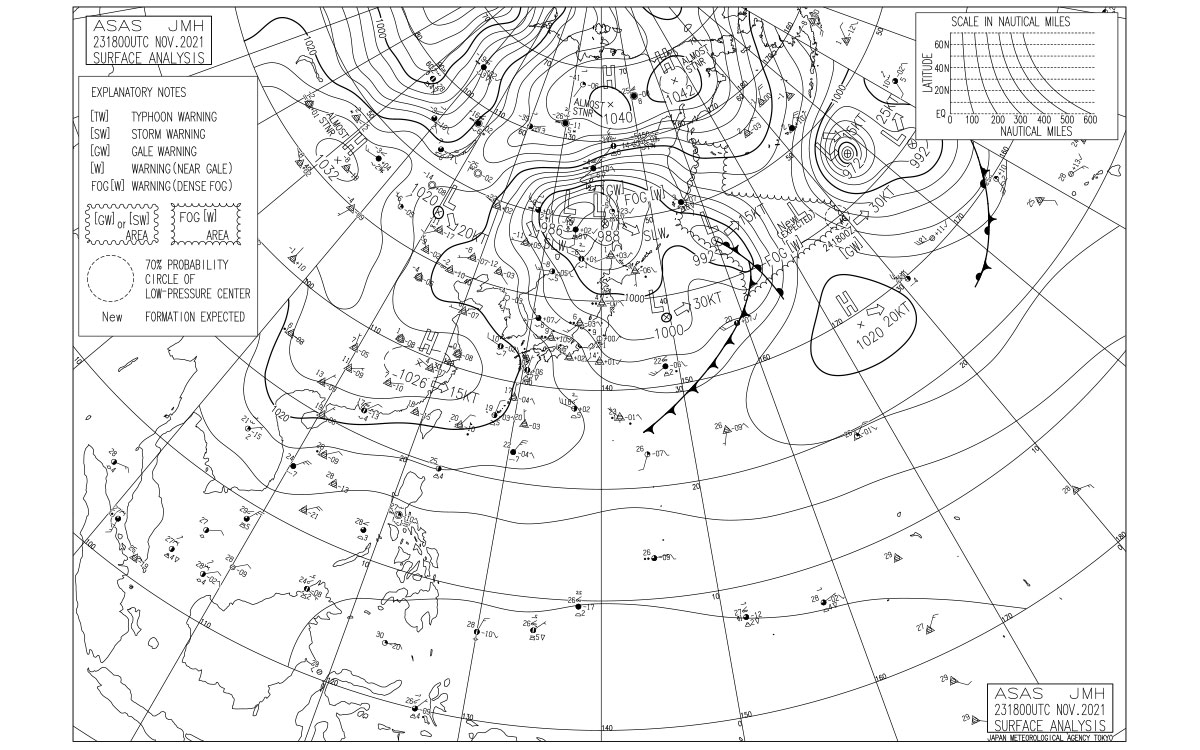

天氣對漁民作業安全有極大的影響,系統提供來自日本氣象廳太平洋海域周邊天氣圖供漁民參考。

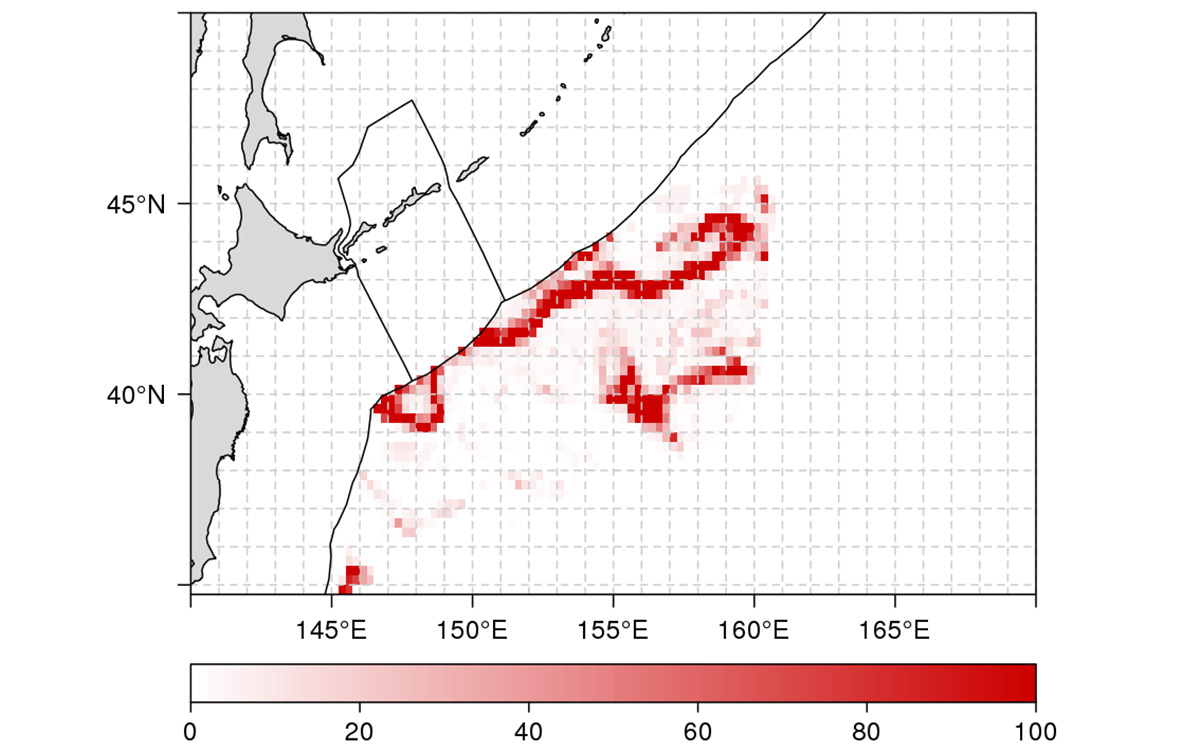

.漁況預報圖

魚況指標:數字越大,代表魚況越佳(出現機率高)

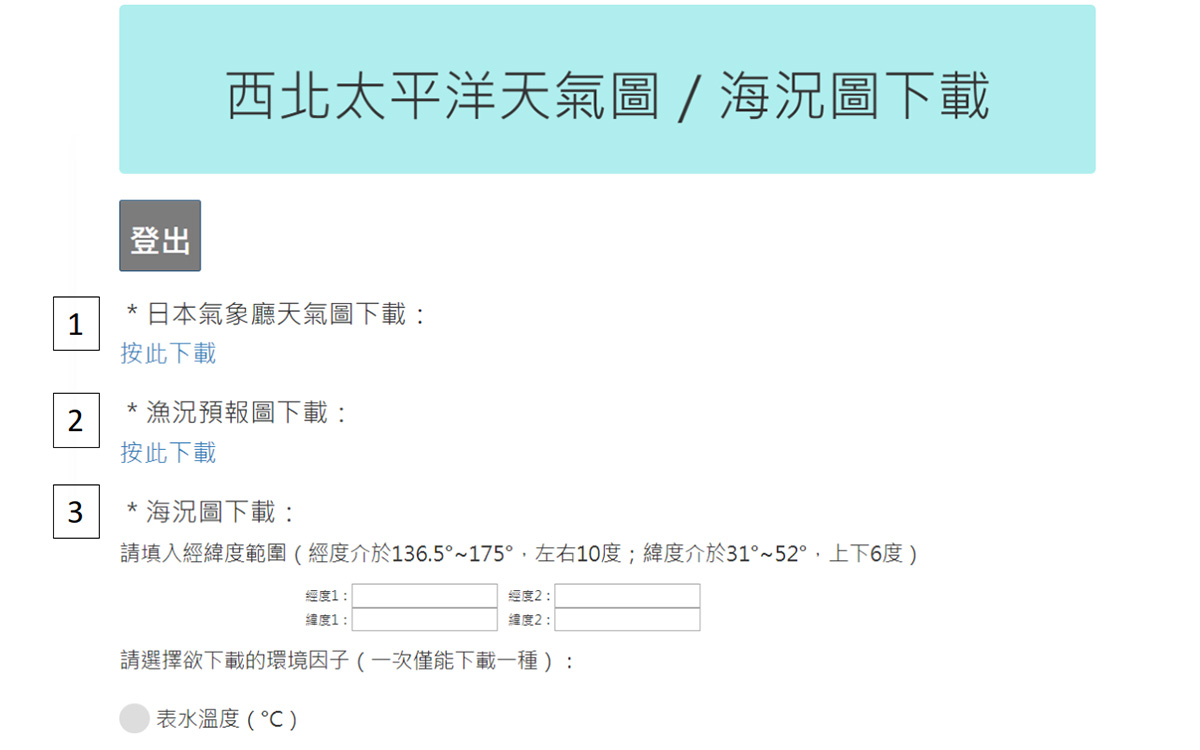

上網觀看需耗費較大網路流量,故設計獨立的下載系統,使漁民在海上作業、網路流量有限制時亦可使用參考。

找到與當日最相似的歷史海洋環境情形 (例如:100 年 11 月與當日有最相似的表水溫分布),將過去的漁獲及環境狀況繪圖提供給漁民參考。

.100 年 11 月與當日最相似的歷史海洋環境情形

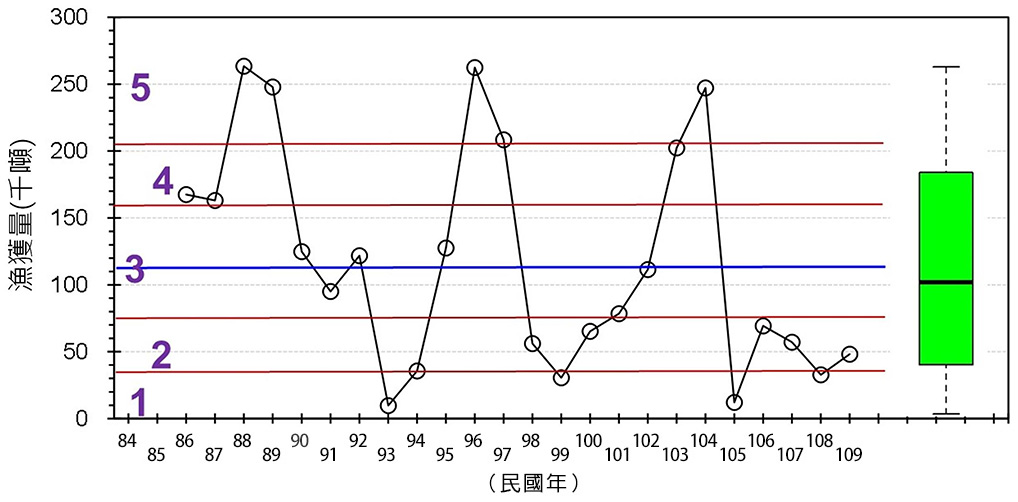

阿根廷魷屬於 r- 策略之生物物種,與硬骨魚中之鯷、鯡科大族群量之物種有若干程度之類似,也像昆蟲之族群,在適當之氣候及水文條件下,可能發生族群大爆發,例如 103 年之漁獲率是 102 年的近 2 倍,或是 99 年的 6 倍。相反地,也有可能在不利的氣候與海洋條件下,阿根廷魷族群會下降至不能支持人類經濟與漁撈的情形。

因此透過每年檢視阿根廷魷漁獲量,藉以用來代表其族群量,透過分析漁獲量高低變化原因,以及年間的時間及空間分布特性,加上環境因子作為預測因子,將有機會發展出相關的漁況預報。

.阿根廷魷

首先,檢視歷年漁獲量,計算年平均與標準差後分為 5 個等級,低漁獲量到高漁獲量分別為第 1 級至第 5 級。

現行分級計算模式受到每年新加入的資料影響,各等級可能略有變動,將持續透過科學考量與評估,尋找更適宜的定量分級方法。

● 註解:

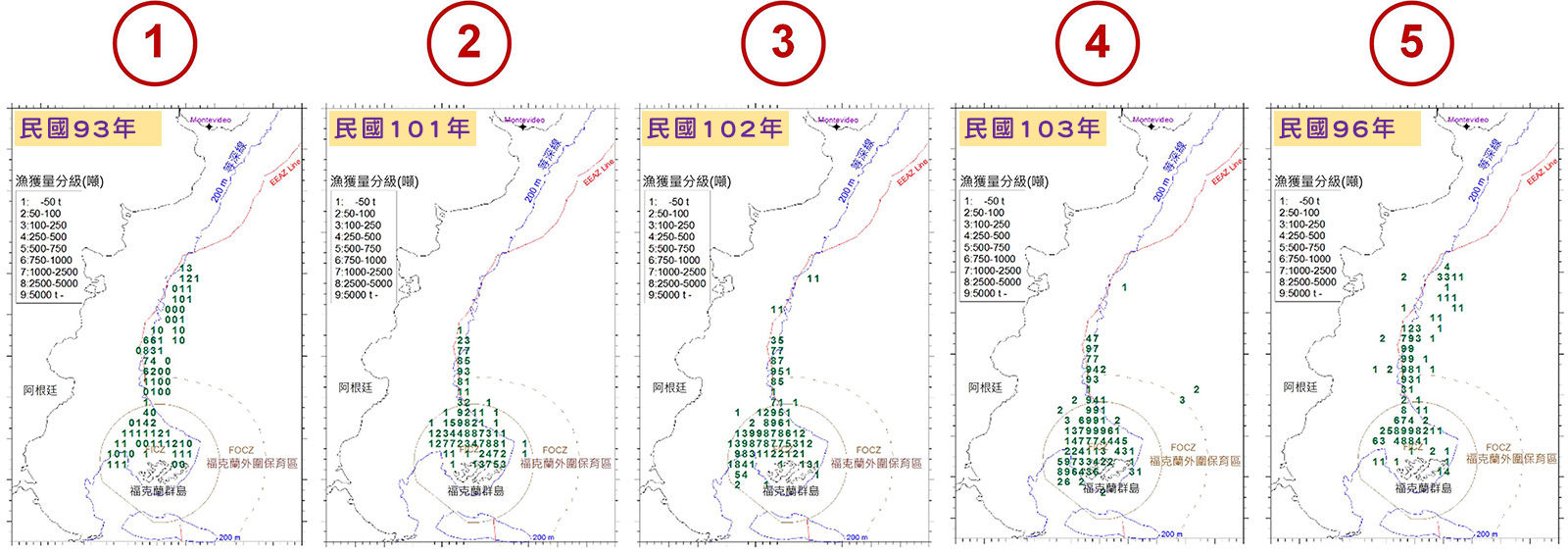

.漁獲量分級統計圖表

接著,以 5 個等級的不同年度漁獲量在空間上的分布情形作為例子,可以看到臺灣船隊主要的漁撈作業區域,多分布於 48°S 以北的 200m 等深線外側,以及 48°S 以南的 200m 等深線之陸棚內側活動。但仔細看裡面的數值,則可以容易發現其中年間的差異。

.圖上數值越大,表示該地點漁獲量越高

當進一步在兩個極端等級進行年間比較時,譬如位於第 1 級的 93 年與 105 年(即漁獲量較低年)和第 5 級的 96 年與 104 年(即漁獲量較高年),也可以發現到前面已經看到的,雖然空間分布的樣式大致相似,但空間內之數值差異大。

因此,根據以上不同等級的比較,可以證實阿根廷魷族群確實有年間與空間上的差異。若能找出年間中空間裡環境究竟有甚麼樣的變動,有機會幫助我們了解阿根廷魷出現的位置,進一步提供漁獲的捕撈預報,並提出永續利用的管理策略。

.圖上數值越大,表示該地點漁獲量越高(左右滑動切換)

最後,進行未來年度的漁獲量預測。模式僅透過阿根廷魷年間的變化,嘗試找出年間特定的變動趨勢。下圖藍色點為觀測值,灰色實心點為預測值,兩者趨勢相仿,因此表示模式確實有機會能夠有效抓到近期漁獲量變動的內在影響。再利用上面的模式,延伸到未來的 3 至 5 年,則可獲得灰色空心點的預報值。後續可以將實際漁獲量持續跟預報值進行差異計算,除了能精進模式外,也有助於了解阿根廷魷年間族群可能變動的趨勢。

另外,仍需值得注意的是,當加入不同年度資料,即近期與每年更新年度資料,可以發現預測趨勢仍會有些許不同,表示阿根廷魷漁獲量可能尚未達到固定間隔趨勢,也暗喻著預報的困難與挑戰。

.108 年漁獲量預測圖

建立長期漁海況資料庫,掌握資源變化,配合區域性漁業管理組織進行科學研究計畫,並遵守相關養護管理措施,以確保漁業永續經營。

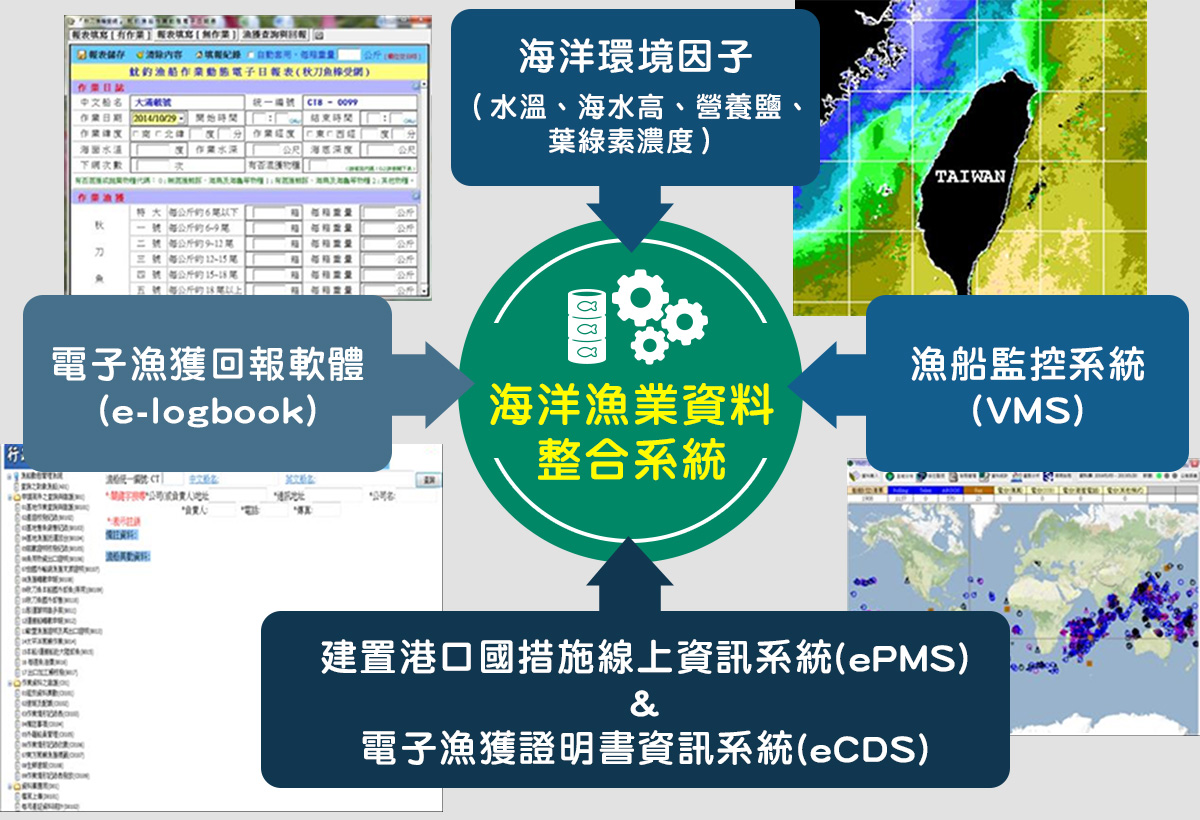

我國遠洋漁船已安裝電子漁獲回報系統,每天將漁獲資料透過衛星傳送至岸上資料庫,可即時獲取漁獲資料並進行分析,漁業署以過去科技計畫所累積之成果經驗為基礎,整合學研團隊進行魷釣及秋刀魚漁業漁海況預報可行性分析,包括探討海洋環境因子與洄游性魚類時空分怖之間關係,並整合歷史漁業資料,如單位漁獲努力量 (CPUE) 與各環境參數之連結性,發展演算法建立模式,進行最適漁場位置預測。

以魷釣及秋刀魚漁海況預報為起點,未來將逐步建立其他魚種之漁海況預測模式,提供漁民當下作業客觀判斷,減少盲目押寶進行漁業合作或探魚之燃油及時間等成本支出,以增加產業競爭力。

.海洋漁業資料整合系統

配合「北太平洋漁業委員會」(NPFC) 通過秋刀魚養護管理措施,實施秋刀魚漁獲限額管制,修正「漁船赴北太平洋從事秋刀魚漁撈作業管理辦法」,建立單船配額管控及配額分配機制。

為強化漁業管理,修正「漁船從事魷釣漁撈作業管理辦法」及「漁船赴北太平洋從事秋刀魚漁撈作業管理辦法」,明定漁撈漁船應以電子回報漁獲資料,並提高對海上轉載之監控。

為強化漁業管理、配合漁船實際作業需求、簡化行政程序及使法規內容更加明確等因素,修正「漁船從事魷釣漁撈作業管理辦法」及「漁船赴北太平洋從事秋刀魚漁撈作業管理辦法」。

為使我國遠洋魷釣漁船作業能遵循國際漁業組織之規範,依據我國參與之「南太平洋區域性漁業管理組織」(SPRFMO) 及「北太平洋漁業委員會」(NPFC) 通過之養護管理措施,訂定「漁船從事魷釣漁撈作業管理辦法」及「漁船赴北太平洋從事秋刀魚漁撈作業管理辦法」。

執行秋刀魚漁況預報可行性分析、阿根廷魷漁況預報可行性分析等資源調查的研究計畫。

丘臺生

國立臺灣大學-生命科學系

柯佳吟

國立臺灣大學-漁業科學研究所

陳志炘

國立臺灣海洋大學

張以杰

國立台灣大學

謝志豪

國立台灣大學