混獲議題最早可回溯到 49 年圍網船對鯨豚造成的意外死亡率所開啟,根據聯合國糧農組織 (FAO) 於 83 年檢視相關研究文獻,當時混獲泛指非目標物種的漁獲,包含有經濟價值的意外捕獲,以及低經濟價值因而被拋棄的棄獲。聯合國糧農組織(FAO)於 83 年推估全球混獲丟棄量預估高達 2,700 萬公噸,以拖網為多。

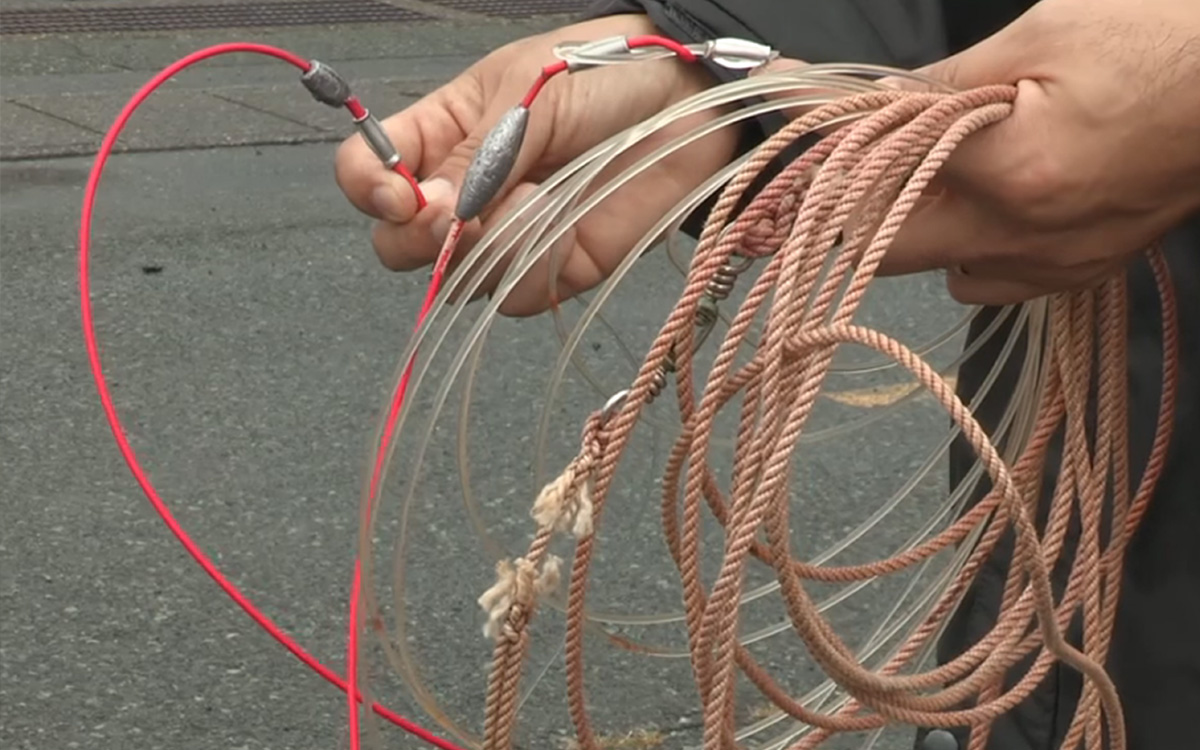

相較於拖網或者圍網,透過放繩釣魚的延繩釣,其漁具主要以主繩、支線、釣鉤及助浮浮標構成,帶有誘餌的鉤子沿著繩索固定分布,因鉤餌數眾多,對於其他海洋生物的誤捕狀況也時而有之,例如海鳥會在誘餌尚未沉入海中時伺機搶食,期間就可能遭到漁具鉤住,導致傷亡。此種在從事特定漁種的捕撈作業中,連帶捕捉其他物種的現象也稱為混獲。

混獲除了威脅海洋生物的多樣性外,也造成海洋資源不必要的浪費,多年以來本議題受到許多國際關注,世界各國陸續尋求可能的解決之道及採取相關措施。而漁業產業除了關心資源永續利用議題外,海洋生態環境及生物多樣性能否妥善保育維護,讓所有的生物共同好好生活在地球上,也是亟需重視的議題。

.混獲海鳥之釋放(圖片提供:漁業署觀察員 陳志偉)

混獲物種相當多樣化,不僅包含魚類與無脊椎動物,海鳥、海龜、哺乳類等也是常見的混獲物種。

以海鳥為例,目前記錄到被漁業混獲的 378 種海鳥(水鳥)當中,有 228 種(60%)會跟至少一種以上的漁具互動。其中,延繩釣漁業被認為是造成部分生態物種數量減少的主因之一,共有 127 種鳥類會與延繩釣漁業互動 。經評估,部分生活於高緯度區域的信天翁可能因延繩釣漁業而導致族群嚴重減少,特別是多數信天翁因為族群數量低,已被列入國際自然保護聯盟 (IUCN) 瀕危物種紅色名錄中。

海龜則是另一類受到意外混獲傷害的物種,海龜由於成長速度慢,生殖率低、加以遭受各種人為因素衝擊,所有七種海龜早已被 IUCN 評定為易危(VU)以上,並列入我國的保育類野生動物名單。而在延繩釣作業當中,海龜亦可能因捕食釣餌料而溺斃,研究認為全球因延繩釣意外混獲海龜每年可能達數十萬隻 ,特別是太平洋的革龜數量更是岌岌可危。

鯨豚類受延繩釣漁業混獲的數量相對較低,在圍網漁船混獲情況較為頻繁。在延繩釣漁業中,鯨豚造成的咬食問題可能更受到關切,特別是印度洋的情況更為頻繁。

.混獲物種-赤蠵龜(圖片提供:漁業署觀察員 池萬煌)

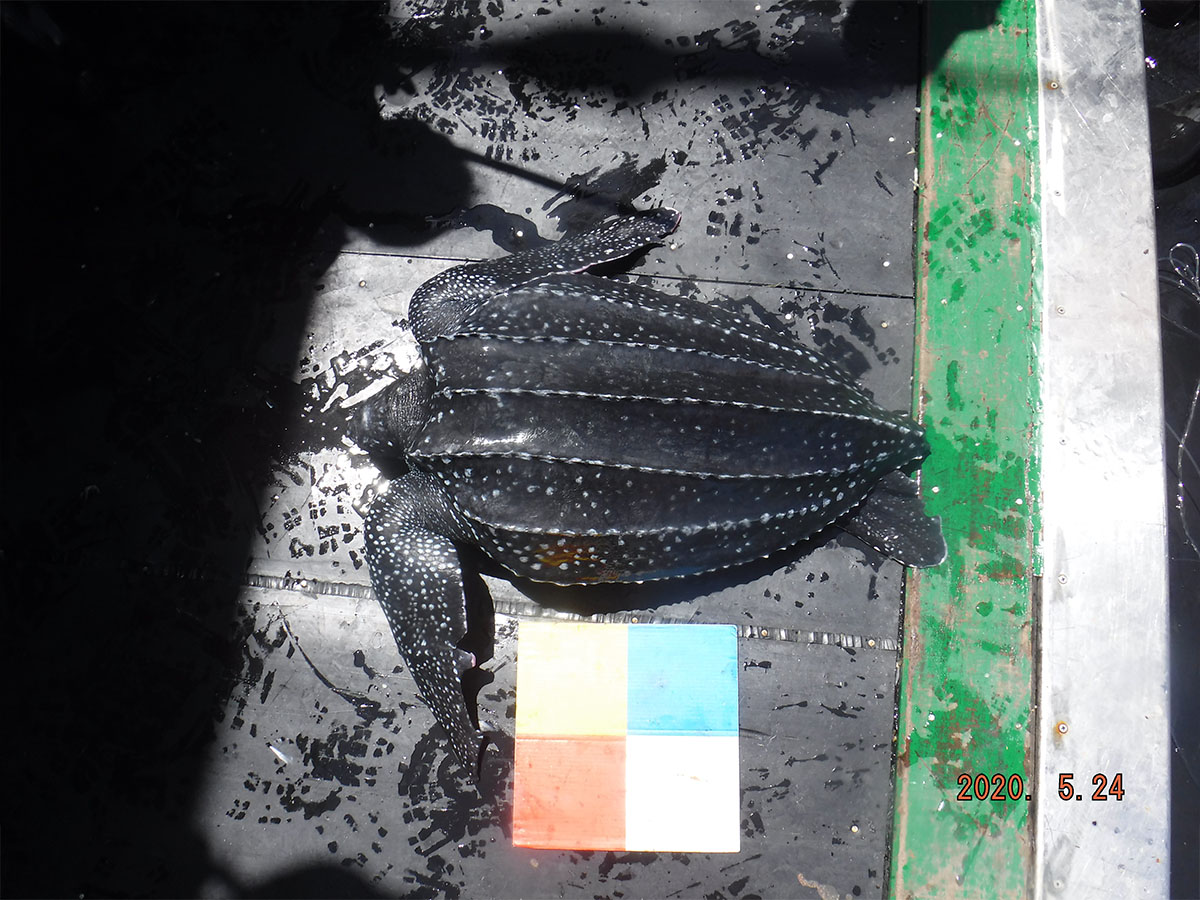

.混獲物種-革龜(圖片提供:漁業署觀察員 楊紹華)

.混獲物種-黃鼻信天翁(圖片提供:漁業署觀察員 洪國慶)

為加強保育海鳥、海龜與鯨豚等物種,聯合國糧農組織 (FAO) 通過避免延繩釣漁業意外捕獲海鳥之國際行動計畫 (FAO 1999) 以及海龜保育準則,希望加強海鳥與海龜保育 (FAO 1999; FAO 2009)。在 FAO 信天翁暨海燕保育協定 (ACAP) 等國際組織與協定的建議及國際鳥盟等環保團體的推動與倡導下,各區域性漁業管理組織 (RFMO) 紛紛通過相關決議,要求各國應蒐集、提供混獲生物之資料,並強制性 / 自願性採取忌避措施。

(108 年起開始記錄「鯊魚類」之釋放或丟棄數量)

漁業署在 95 年公告「減少延繩漁業意外捕獲海鳥之國家行動計畫」,主要進行基礎資料的收集、向漁民推廣降低混獲海鳥的方法,後續更新這項海鳥保育行動計畫時,提出裝置避鳥繩、支繩加重、夜間投餌等三項措施,在三大洋海鳥出沒較多之海域要求漁船至少要採用其中兩種。

海鳥避忌措施三選二的規範已經執行數年,各區域性漁業管理組織 (RFMO) 開始要求各會員應該要提報遵守情況的報告乃至於效益評估。

.混獲信天翁釋放影片(影片提供:漁業署觀察員)

.裝置避鳥繩

.支繩加重

調整撈捕方式再加上適合的釋放程序,便可以提高被捕捉的海龜之存活率,例如使用較圓較大的魚鉤來取代 J 型鉤,海龜誤食時,較不易勾住食道,且鉤子較易脫落。或者改用較不易被海龜吞食的較大魚類作為餌料。此外,採用一些機械,讓漁民在捕獲海龜時可用來安全地除去釣繩或釣鉤,也是減少或避免海龜損傷的常見方式。

.混獲赤蠵龜釋放影片(影片提供:漁業署觀察員)

.J 型鉤與圓形鉤

.替代餌料

國際間較常使用的刺網混獲減輕措施有以下幾項:

.混獲鯨豚(圖片來源:臺灣海洋大學 郭庭君助理教授 提供)

台灣自 91 年開始推行遠洋鮪釣漁業觀察員計畫,透過派遣漁業觀察員赴我國於三大洋作業之鮪延繩釣漁船及圍網漁船上,進行海上實際作業資料之觀察紀錄及採樣任務,調查資料包括作業日期、地點、鉤數、漁獲種類、漁獲及丟棄尾數、混獲物種、混獲數量、裝置避鳥繩、魚種體長等。也因此,該計畫成為歷年混獲資訊之最重要來源,相關資料分析能提供給區域性漁業管理組織 (RFMO) 做為討論保育措施之用。

為進一步探究混獲的全貌,漁業署持續投入科研資源,檢視並研究歷年資料,估計三大洋之海鳥、海龜、鯨豚之混獲數量,推算海鳥、海龜之混獲率及總混獲數量,並分析避鳥措施之成效。藉由長期間資料的累積,清楚顯示三大洋海鳥與海龜混獲的趨勢。初步成果也已提供各 RFMO,並於國際期刊發表文章。

調查資料除了來自最新的觀察員資料庫,為了瞭解觀察覆蓋率及作業努力量,亦使用我國三大洋大型及小型鮪延繩釣漁船五度方格的努力量資訊。另外,為了瞭解太平洋延繩釣漁船外之其他漁船混獲狀況,也使用了我國誤捕通報系統及電子漁撈日誌資料進行分析。

混獲率(bycatch per unit effort, BPUE)係以每千鉤的混獲數量為單位。

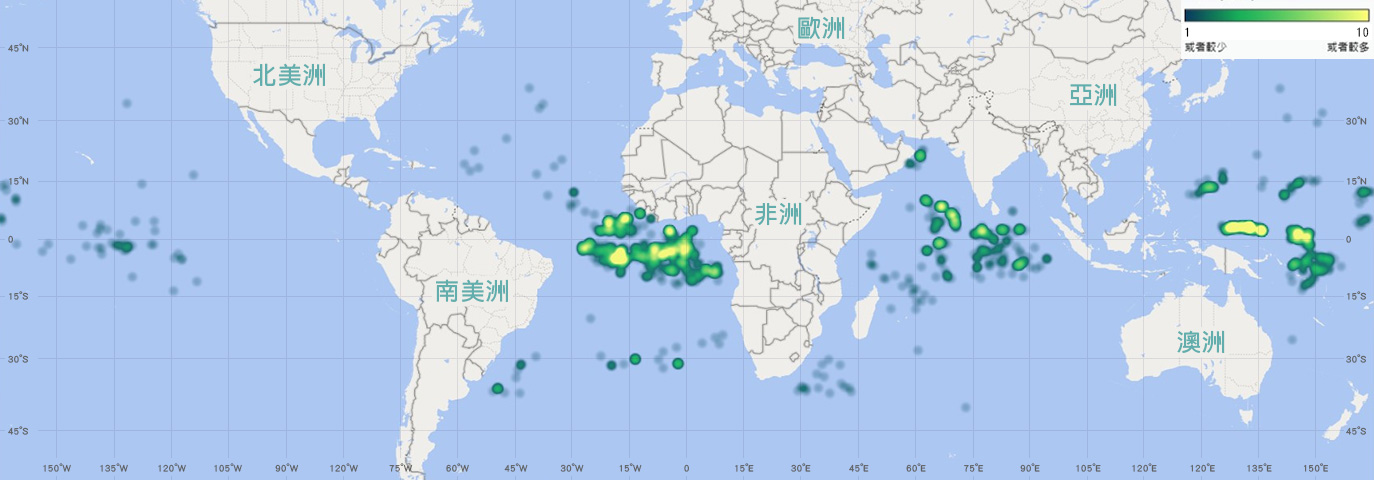

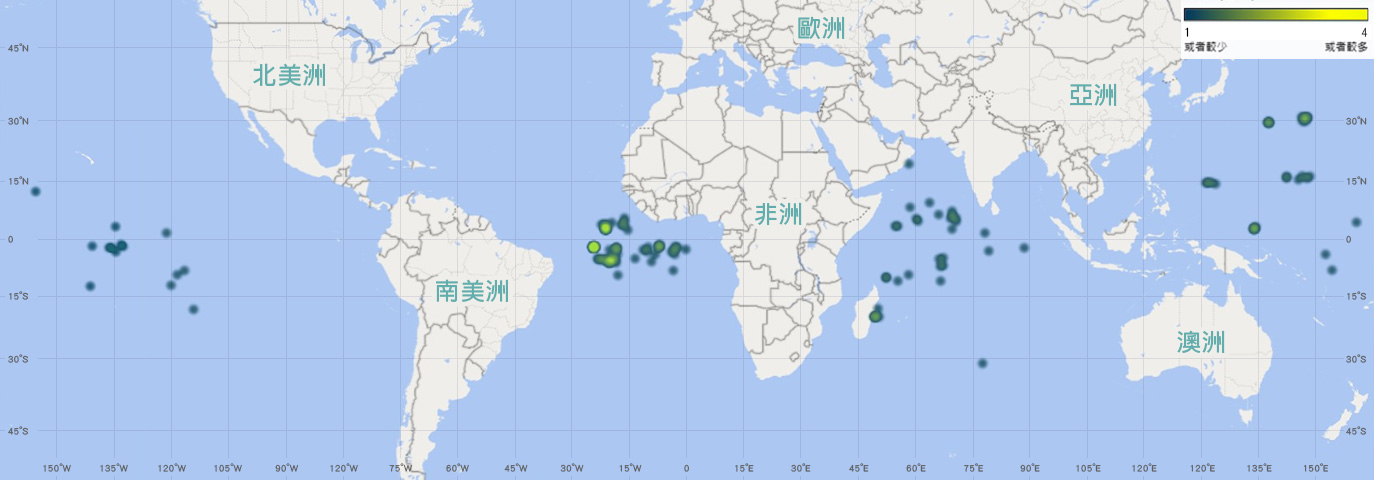

另外,考量混獲物種的分布有其生態時空特性,研究團隊參酌混獲物種之分布,利用海鳥、海龜、鯨豚混獲地點繪圖,配合歷史資料及族群分布資料,界定混獲的熱點。

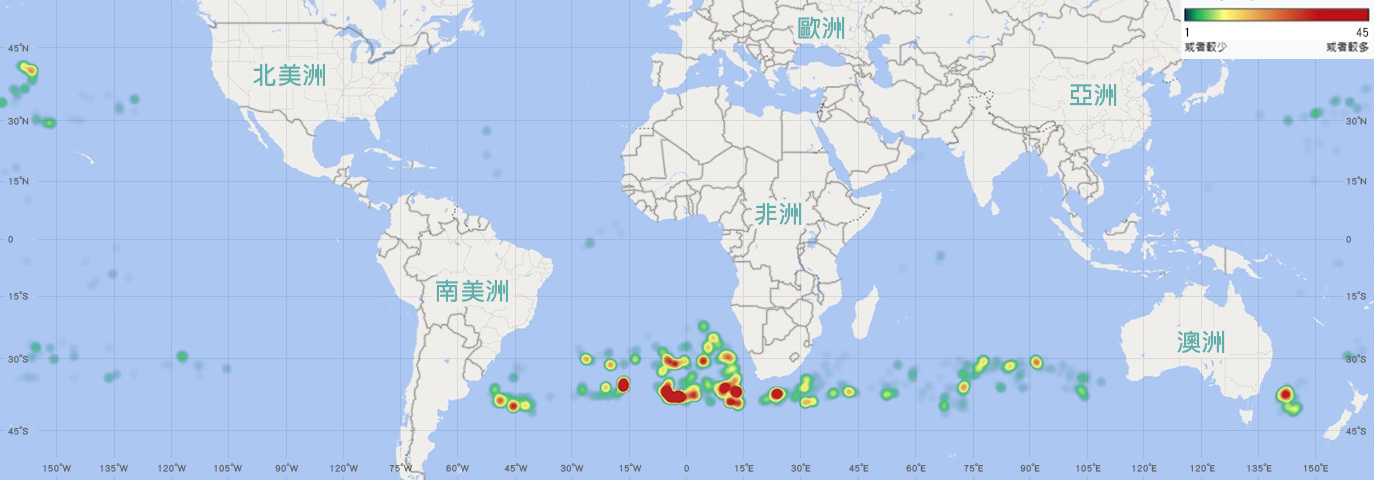

而為進一步探討混獲率的影響因素,分別以 5 度和 1 度方格為單位,針對時間、經緯度、忌避措施有無等可能之影響變項進行統計分析,建立出最適預測模型。最終便可利用實際努力量分布,估計全年度混獲分佈情形及混獲量,將各網格估計之混獲量中前 10% 列為高風險區域。以海鳥為例,調查結果顯示以印度洋非洲東岸、馬達加斯加南岸、大西洋南部混獲風險最高。

● 海鳥:

99~108 年間,三大洋紀錄混獲海鳥達 1,681 隻,其中大西洋達 822 隻最高,印度洋 586 隻次之,太平洋僅有 273 隻。混獲率以大西洋 102 年的每千鉤 0.120 最高,最低則為 99 年的太平洋,全洋區無混獲紀錄。

● 海龜:

99~108 年間觀察員共記錄混獲 1,017 頭海龜,其中大西洋達 464 頭最高,太平洋 462 頭次之,以及印度洋 91 頭。106 年以前,大西洋之海龜混獲率為三大洋最高(每千鉤 0.005-0.026),直至 108 年則為太平洋有最高之海龜混獲率(0.011 隻 / 千鉤)。

● 鯨豚:

自 99 年以來,觀察員共記錄臺灣延繩釣漁業混獲 53 頭鯨豚類,其中大西洋 21 頭,印度洋 17 頭,以及太平洋 15 頭,三大洋中以大西洋有最高混獲率,其中又以 108 年每百萬鉤 1.726 頭為最高。

海鳥忌避措施分析顯示,使用避鳥繩能顯著降低海鳥混獲率,但避鳥繩材質及組數對混獲率無顯著影響。支繩加重有無、加重材質、重量及加掛處對海鳥混獲率統計上無顯著影響,但可能是由於 104 年後針對支繩加重細節的記錄方式改變之故。透過分析長期觀察員資料得以監測我國鮪延繩釣漁船混獲情形並提供管理建議。

利用臺灣遠洋鮪延繩釣漁船觀察員於 99~108 年觀測之三大洋蒐集之 809 航次,達 1 億 4 千萬鉤資訊,結合電子漁獲報表回報之努力量,分析三大洋區海鳥、海龜及鯨豚混獲率,分析海鳥混獲高風險區域,以及進行忌避措施之避鳥繩及支繩加重使用情形及成效分析。

由臺灣遠洋鮪延繩釣漁船觀察員於 99~107 年觀測之三大洋蒐集之 669航次,達 160 百萬鉤資訊,結合遠洋漁獲努力量,分析三大洋區海鳥、海龜及鯨豚混獲率。並估計因我國遠洋鮪延繩釣漁業影響而混獲的海鳥數量,並分析丟棄物種組成及拋棄率。

由漁業署派遣觀察員至三大洋遠洋鮪延繩釣漁船紀錄,並由中華民國對外漁業合作發展協會(對外漁協)彙整成觀察員資料庫,資料包括作業日期、地點、鉤數、漁獲種類、漁獲及丟棄尾數、混獲物種、混獲數量、裝置避鳥繩、魚種體長等。將 99 年至 106 年資料統整,以了解混獲率資訊。

檢視 98-105 歷年資料,分析混獲變動趨勢,並回應RFMO需求。將估算海鳥、海龜、鯨豚之混獲率,利用不同方法推估總混獲數量,並推估魚類及其他混獲物種丟棄率。

農委會漁業署公告發布「鮪延繩釣或鰹鮪圍網漁船赴太平洋作業管理辦法」、「鮪延繩釣漁船赴印度洋作業管理辦法」及「鮪延繩釣漁船赴大西洋作業管理辦法」,將意外捕獲海龜、 海鳥、鯊魚等物種之處理方式納入漁業管理法規。

「中西太平洋漁業委員會 (WCPFC)」、「印度洋鮪類委員會 (IOTC)」、「國際大西洋鮪類資源保育委員會 (ICCAT)」等區域性漁業管理組織 (RFMO) 陸續針對海鳥、海龜及鯊魚混獲通過相關養護管理措施,並不定期於每年會議上檢視及修正該等措施。

重新估計三大洋之海鳥、海龜、鯨豚之混獲數量、估算海鳥、海龜之混獲率及推估總混獲數量,並分析避鳥措施之成效。

黃向文

-

郭庭君

-

宋佩軒

-

蔡孟昌

-

葉裕民

-