鰱魚、草魚、吳郭魚、虹鱒、筍殼魚、睡鱈、淡水珍珠石斑⋯⋯,這些魚你可能聽過,甚至吃過,但你知道他們都是外來種嗎?其實臺灣引進、作為養殖或食用目的外來魚種,至少有 70 種以上,而觀賞類的魚種更是多不勝數。但是有一部分的外來魚種,因為人們沒有盡到妥善處理的責任,現在卻成了破壞生態的入侵種。例如,學名為「小盾鱧」的魚虎,原本生長在泰國、越南等東南亞國家,在大約 30 年前,被引進臺灣當觀賞魚。後來有一些飼主任意將魚虎放生到臺灣中南部的湖泊溪流裡,他們體型大、繁殖力強,臺灣的水域中幾乎沒有能夠與之抗衡的動物,讓魚虎成為水中霸主,被冠上破壞生態平衡的「惡魚」之名。又因為他們聰明難抓的特性,是許多釣客成就感的來源,因此近年來有業者將魚虎抓到北部水域放生,吸引釣客上門,讓魚虎的威脅再擴大。

圖說:臺灣的食用或觀賞魚類中,有很多是外來種,例如淡水珍珠石斑。牠原產於中美洲,過去以觀賞魚的身份引進臺灣,現在則是食用或休閒娛樂用的養殖魚種之一。/圖片來源:Wikimedia Commons - George Chernilevsky

像魚虎這樣的入侵種,可以在許多不同的層面和領域造成威脅,例如擠壓、掠奪本土種生物的生存資源,包括食物、棲地,或者破壞當地的生態系統結構等等,使得整個生態環境以及系統功能都受到影響。除此之外,也可能對人類造成經濟損失。像是臺東的菊池氏細鯽,曾經是池上鄉特有的食用物種,但因為入侵種的影響,一度在野外滅絕,當然也從餐桌上消失。還有非洲大蝸牛,也曾經造成農作物大幅度損失、農民收成減少等問題。入侵種能帶來最嚴重、最令人憂心的問題,可能要屬生物多樣性的降低以及原生種滅絕。因為,每一種生物在其生態系統中,都有特定的角色和功能,例如授粉者、掠食者、分解者等。當生物多樣性下降,或者原生物種滅絕時,就可能導致整個生態系統無法回復的破壞,甚至可能導致疫病、飢荒等大型天災。

圖說:非洲大蝸牛可以說是外來種的始祖,在 1930 年代,一位日本教授以食用因素,擅自從新加坡將非洲大蝸牛引入台灣,由於並未受到餐飲市場歡迎,而遭到棄置。而綠鬣蜥在 30 年前是非常稀有的寵物,但在 2000 年左右開放進口加上人工繁殖成功,在寵物市場價格下滑,因此被大量放生棄養。兩者都對台灣生態造成影響。

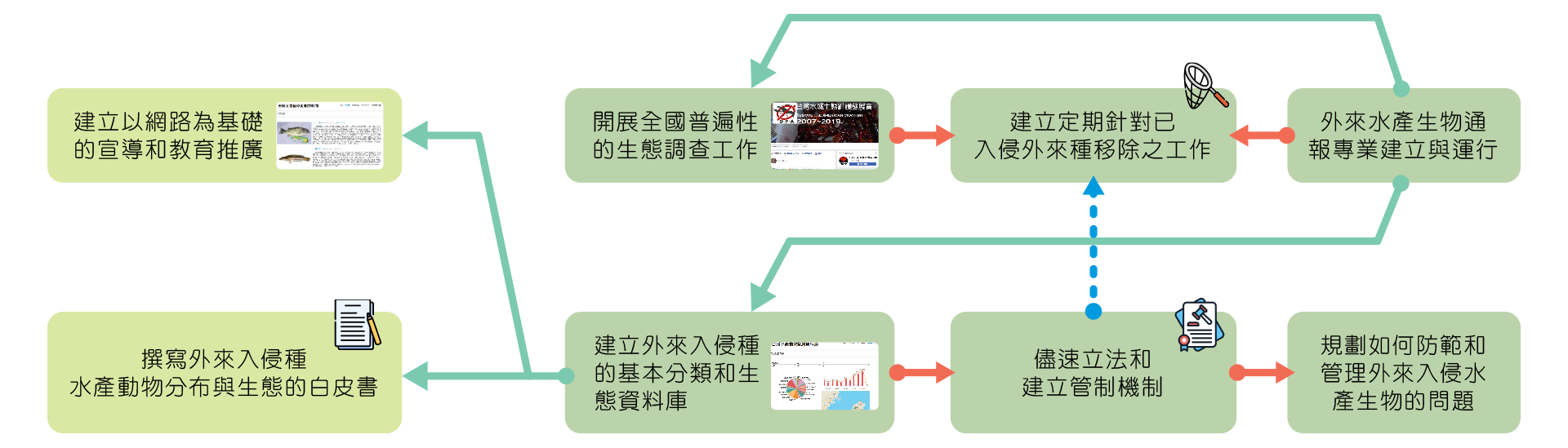

面對入侵種的威脅,政府已經開始進行相關的管理和監控工作,包括加強對入侵物種的檢疫、限制高風險物種的引進,以及進行入侵物種的監測和控制等措施。而曾晴賢 教授和他的團隊,也因為多年來大範圍的淡水魚研究和調查工作,自從 2016 年起,就針對外來種的監測以及入侵種的防除,特別提出了「外來水產動物之防除監測研究」計畫,一方面持續監測已入侵臺灣的外來水產生物,包括他們的分佈情形、對臺灣水域生態的影響等;另一方面也希望藉由蒐集相關資料以及調查結果,提出防範、管理已入侵水產生物的建議。

以 2022 年的調查結果為例,曾教授和團隊除了做廣泛的全國普查之外,也選定較具代表性,或危害較嚴重的物種或地點,作更完整的研究調查。總計調查了 118 個樣站,共計 233 點次。同時也經由相關的研究調查文獻與資料庫,收集、建立國內外相關外來種水產動物的生態與分布資料 ,截至 2022 年為止,共整理了 1,214 篇相關文獻。這樣的成績,都是靠著曾教授和團隊,親力親為、一點一滴的累積而成。

圖說:利用電捕的方式移除小水域的大口黑鱸相當有效。

圖說:台灣水域的調查、外來種的防治、建立資料庫等等工作,曾教授和團隊總是在親力親為。

在調查結果中,曾教授和團隊指出,他們在 2021 年就已經發現一種叫做「鬍子異形」的觀賞魚,入侵臺中霧峰區的阿罩霧排水幹線。同年臺中市政府也委請民間團體,移除鬍子異形群體,總共執行五次,移除 631 尾。但是 2022 年 3 月時,曾教授和團隊仍在阿罩霧排水第一幹線全段,移除了2026 尾。不僅如此,曾教授還在南投縣平林溪流域,發現新的鬍子異形入侵地點,這個地點同時也是保育類動物「埔里中華爬岩鰍」的棲地。因此,曾教授提出警告:「兩物種棲息的微棲地類似,恐有棲地競爭的疑慮,建議需持續追蹤並定期移除。」

雖然鬍子異形的危害未有減緩趨勢,但在曾教授的調查中,也是有令人振奮的好消息。例如曾教授和團隊在 2021 年底,曾經利用飽和石灰水,進行大安森林公園中大理石紋螯蝦的撲殺工作。2022 年再前往大安森林公園進行追蹤的時候,並沒有發現大理石紋螯蝦的蹤跡,顯示這次的撲殺工作獲得了成效。但值得注意的是,大安森林公園之友基金會長期施放蝦籠協助監測,仍舊捕獲了零星的大理石紋螯蝦。曾教授也建議必須持續追蹤,避免入侵範圍再次擴大。

從以上的調查結果可以看出,曾教授和團隊發現了許多值得令人深思的問題,包括入侵種對原生種的威脅、定期追蹤和撲殺的重要性、民間團體參與所帶來的幫助等等,而下一個調查結果——平頷鱲的入侵範圍擴大問題,則說明了人為行為,對於外來種的傳播有著關鍵影響。過去平頷鱲主要集中在淡水河流域,特別是新店溪流域上游和基隆河上游。然而,2022 年,曾教授和團隊發現這種外來種生物,已經入侵了位於國境之南的屏東縣東港溪流域。透過訪問當地的民眾,曾教授和團隊得知,喜歡釣平頷鱲的釣客,由於不想花費時間和精力前往臺灣北部釣魚,於是將釣到的平頷鱲帶至東港溪放流,成為平頷鱲入侵範圍擴散的原因之一。值得注意的是,東港溪流域是臺灣原生種高屏馬口鱲的原生分布地。在 2010 年,平頷鱲已經被證明是有能力與臺灣原生的粗首馬口鱲、長鰭馬口鱲產生雜交。因此出現在屏東的平頷鱲,便引起曾教授和團隊的高度關注:「必須密切注意平頷鱲是否也可能與高屏馬口鱲產生雜交。」如果確實存在雜交的情況,就可能會對高屏馬口鱲的原生種族產生威脅,影響生物多樣性,並為相關生態的系統帶來潛在影響。

「臺灣在入侵種監測與防治現況是,我們對外來種潛在威脅的資訊仍不清楚,對外來入侵水產生物分布情形與族群數量的了解有限,而且嚴重缺乏外來種生物的基礎生物學資訊,因此也缺乏在處理外來入侵種危害上,一些有效和安全的方法。」曾教授指出。此外,我們也可以透過曾教授的調查報告看出,現在的臺灣急需更多元、全面的公眾教育,以及明確的法律監管,才能夠真正完成全民一起維護生物多樣性、維持生態平衡的任務。因為,對曾教授來說,找出問題只是開始,解決問題,甚至更近一步的教育推廣,才是調查研究的目標。而要做到教育推廣,同樣需要長期的規劃和實踐。

圖說:針對外來種問題,曾教授認為,在普查、移除之外,民眾教育、建立資料庫和立法管理也同樣重要。

因此,曾教授和團隊做出了「臺灣水產動物監測資料庫 ─ 趨勢地圖建置」,用來呈現各物種在各年度所調查到的點位分布變化,不只讓大家可以一目瞭然地看出外來水產生物入侵的分布趨勢,對於願意貢獻己力的研究人員或一般民眾來說,也可以在這裡獲得更多對外來水產生物防治之基礎背景資料 。另外,曾教授團隊也跟 Youtube 頻道「友善魚」、國立臺灣科學教育館的「科科出來講」系列講座合作,在前者的直播節目中討論目前「外來入侵淡水魚類、淡水蝦類現況」,以輕鬆有趣又不失專業的呈現方式,更有效的提高大家對外來入侵水產動物的基本認知。而後者則是透過 Apple Podcasts 談論放生議題,希望觸及更多民眾,認識到有關外來入侵水產生物的議題。

今後,曾教授和團隊依然會繼續針對已入侵臺灣的外來種生物,進行更廣泛、細緻的調查研究,同時也要持續統整目前已入侵的外來淡水魚、蝦類資料,為民眾建立一張詳細外來入侵生物藍圖,更是預測或防堵可能受到危害或入侵區域的最佳工具。曾教授認為,在全球化的今天,要阻止外來種生物進入臺灣,可能已經是一種不切實際的要求。但是,如果大家願意一起來認識原生種、外來種,以及它們的習性、棲地,就能減少危害,找出和平共存的平衡點,進一步確保臺灣生態系統的穩定、保護生態多樣性以及水域環境的健康。