以遠洋漁業聞名全球的臺灣,除了擁有最多的鮪延繩釣船隻、全球第一的船隊規模,我們的鮪魚捕撈量也是世界第一。在臺灣的前五大出口水產中,有四項是屬於遠洋漁業的捕撈魚種,其中又以鮪魚最高,每年出口值略高於 7 億美元。

臺灣漁民最常捕撈的鮪類中,有黑鮪、大目鮪和黃鰭鮪,這些鮪魚肉質偏紅,香氣跟口感都適合生食,往往做成生魚片或握壽司;另外還有另一種長鰭鮪,肉質偏白,被暱稱為「海底雞」的鮪魚就是牠,通常用來做成鮪魚罐頭。雖然鮪魚種類這麼多,但是對臺灣的各位來說,最耳熟能詳的應該還是體型巨大、顏色黝黑、價格不菲的黑鮪魚吧。其實,若再細分,黑鮪魚還可以分為南方黑鮪(油串)和北方黑鮪(黑甕串),分別生活在南半球和北半球的溫帶水域中。臺灣人比較熟悉的黑鮪魚是北方黑鮪,而北方黑鮪可以再被分為太平洋黑鮪和大西洋黑鮪。臺灣中小型延繩釣所捕撈的、每年在東港可以拍賣到上百萬元的「第一鮪」,指的就是太平洋黑鮪。

圖片轉載自:臺灣區鮪魚公會/圖片來源:SPC,www.spc.int © Pacific Community (SPC) Illustration: Les Hata

太平洋黑鮪的魚鰭呈深藍色,背部顏色最深,腹部則是銀灰色,這就是為什麼牠的英文名稱為 Bluefin Tuna(藍鰭鮪)。牠的游泳速度非常快,瞬間爆發力可高達時速 160 公里。太平洋黑鮪的壽命大約在 30 年左右,體長則可以達到 3 公尺以上,目前世界紀錄中,最重的太平洋黑鮪是 450 公斤(2018 年日本船長捕到,大西洋黑鮪的世界紀錄則高達 678 公斤),非常驚人。

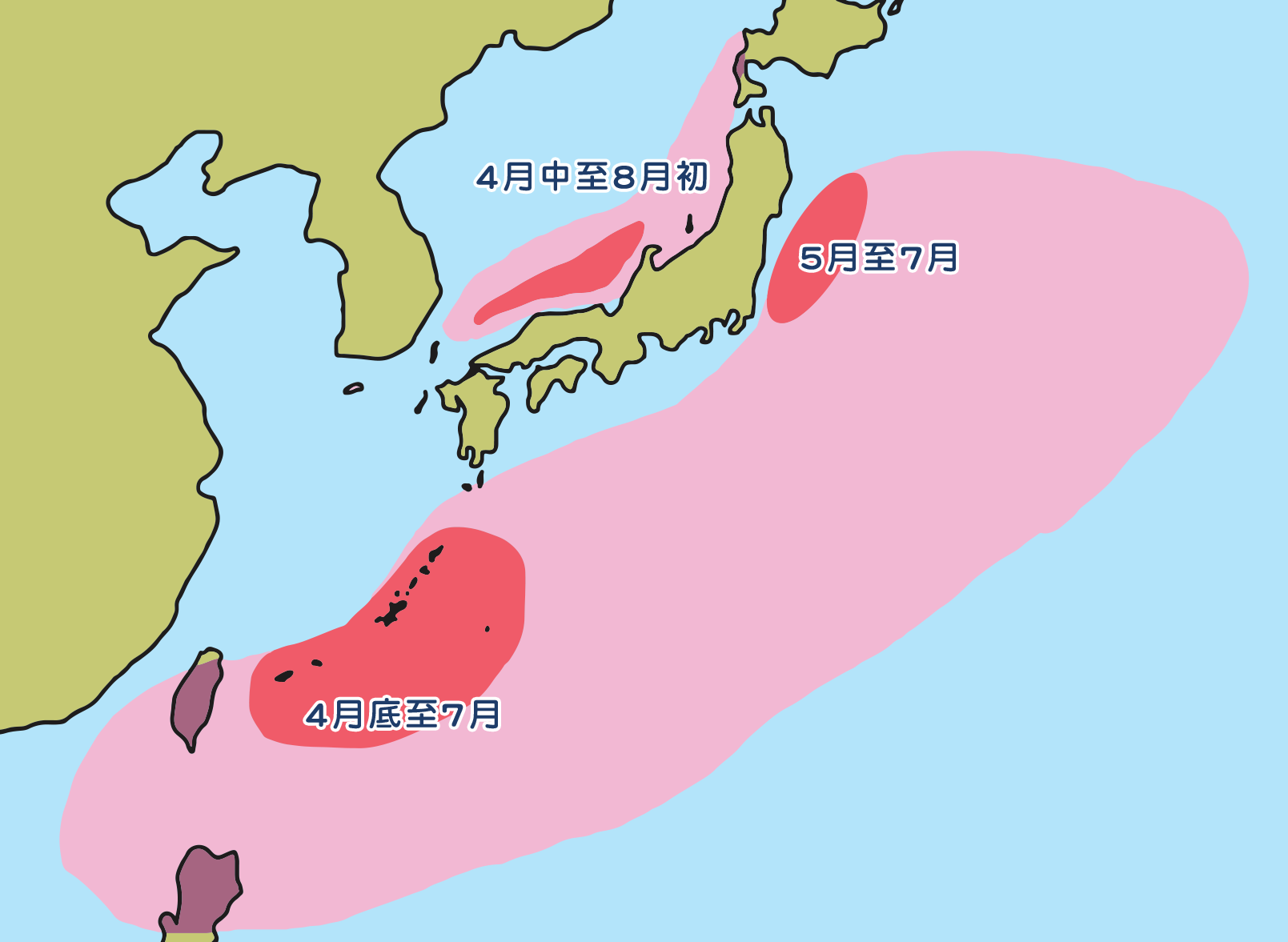

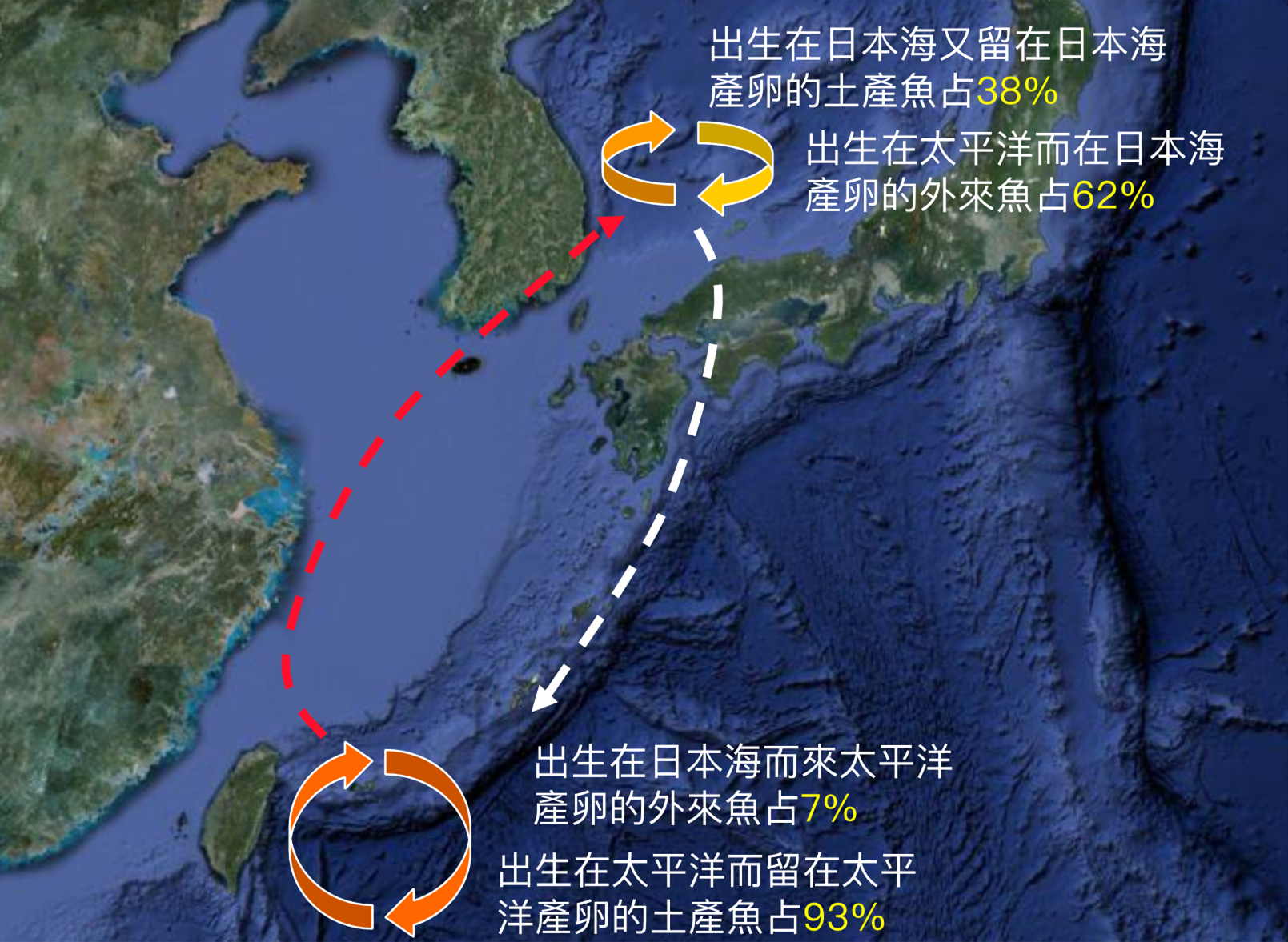

由於鮪魚的游泳的速度很快,又是海中罕見的溫血動物,所以牠們可以活動的範圍非常廣大。以太平洋黑鮪為例,牠們在黑潮流域出生,主要是 4 到 6 月之間,在臺灣東北方的琉球群島,以及 6 到 8 月時的日本海。最近還有科學家發現,5 到 7 月間,在日本東北太平洋沿岸的黑潮和親潮交匯處,也有一個產卵場。在孵化之後,稚魚、幼魚階段的黑鮪,會在日本海以及北太平洋一帶生活;大概在一歲到兩歲左右,大部分的黑鮪會橫跨整個大洋,進入太平洋東岸,隨著季節在墨西哥和美國之間的海域往返;等到四歲,成為成熟魚之後,一部分的黑鮪會返回太平洋西岸,回到日本、臺灣之間產卵,但也有一些會等到七歲才返回。

圖說:太平洋黑鮪的產卵場分佈。

圖說:在黑潮流於出生的鮪魚,絕大多數會在一生中橫渡太平洋至少一次,屬於高度洄游魚種。

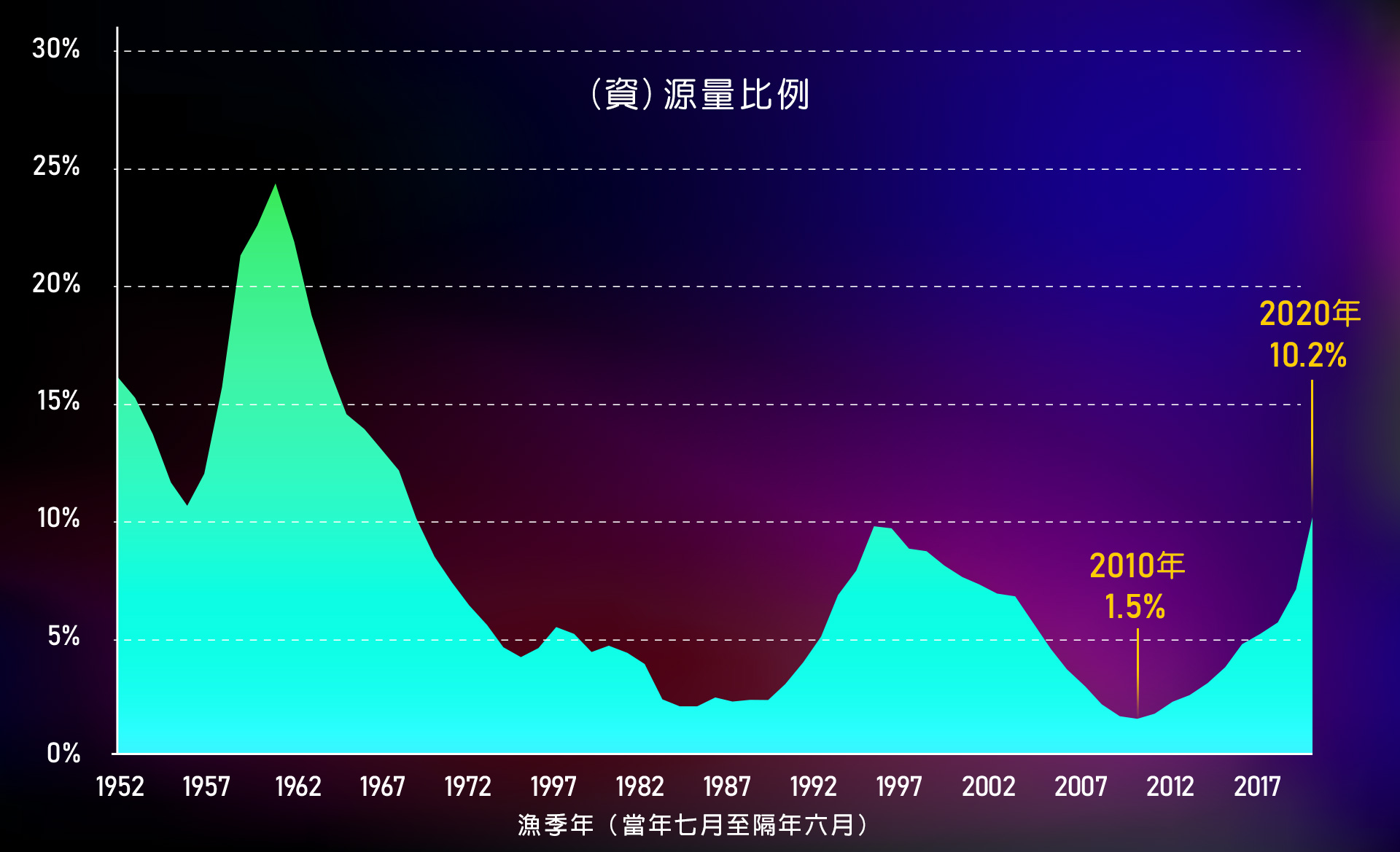

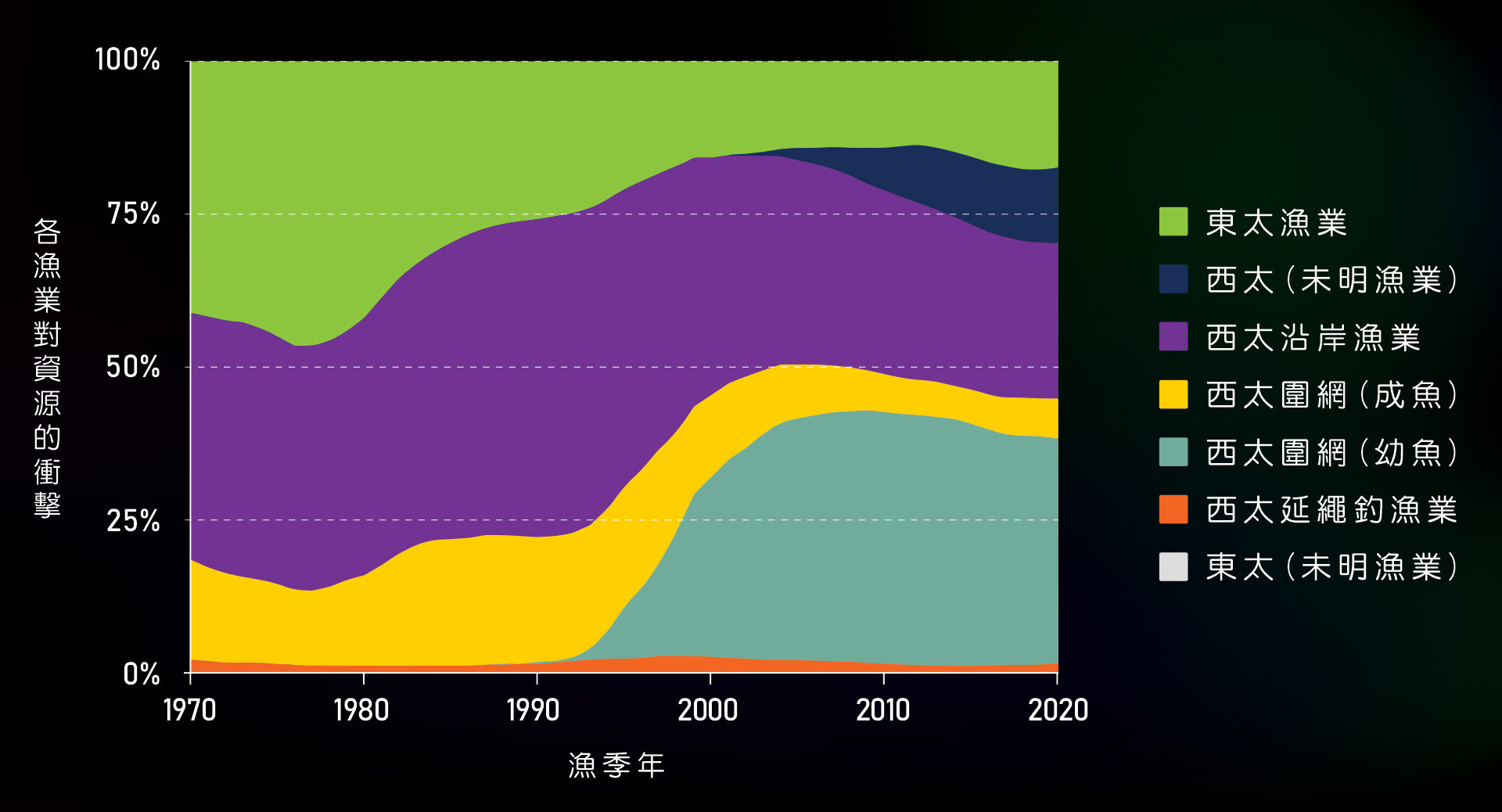

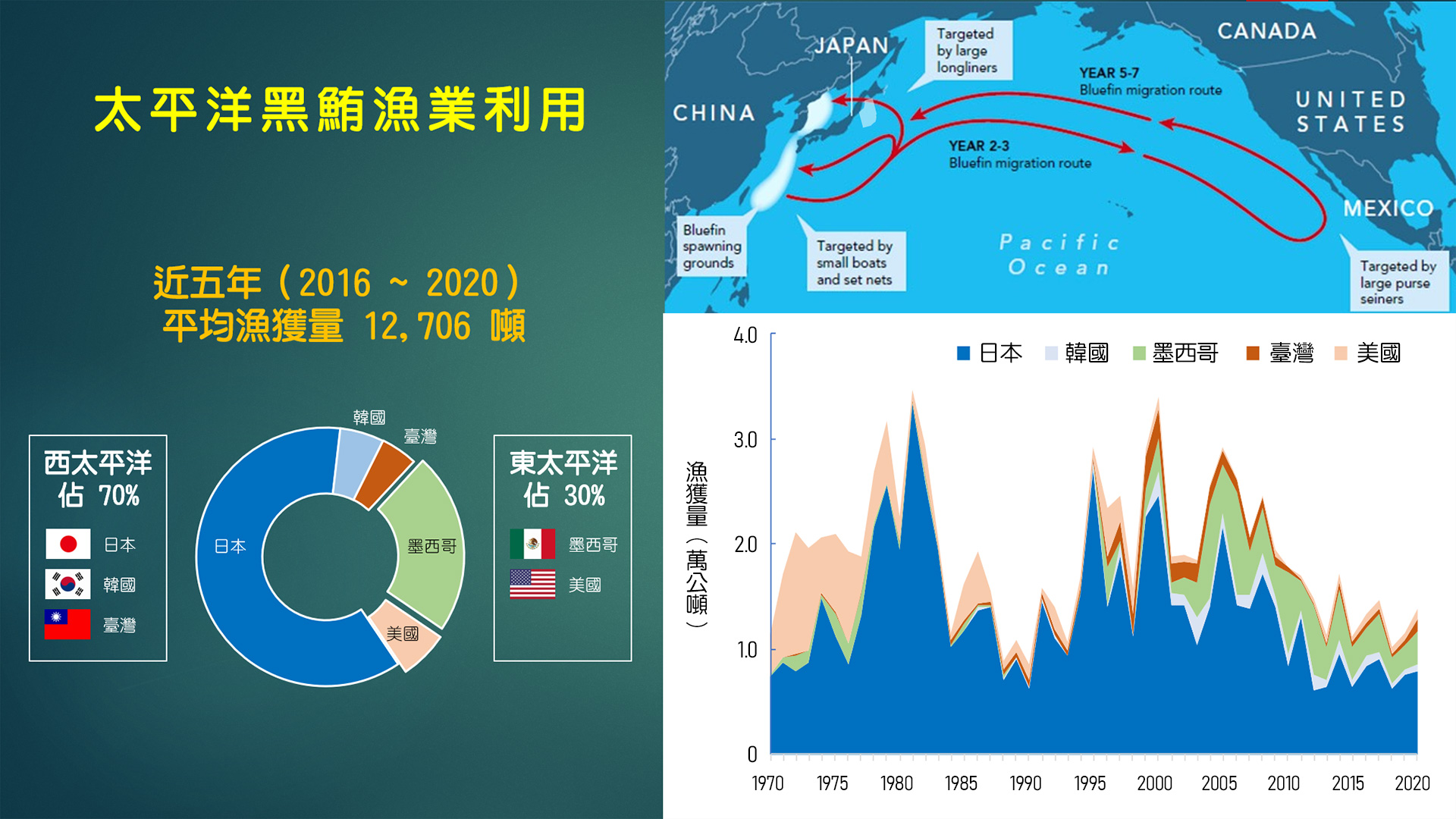

黑鮪的活動範圍大,由於體型龐大,又有海洋界和牛的美名,洄游經過的國家都有不同漁業在不同時期捕撈,產卵期被臺灣和日本延繩釣漁業捕撈,出生後稚魚、幼魚被日本和韓國小型圍網和其他沿岸漁業捕撈,幼年游到東太平洋後被美國休閒漁業及墨西哥圍網漁業捕撈。日本的漁獲量最大,早期美國漁獲量排第二,近幾年則以墨西哥漁獲量排第二,臺灣產量相對一直都不高。總漁獲量曾達 4.8 萬噸,經過多年的大量捕撈之後,近幾年漁獲量下降到 1.5 萬噸以下。北太平洋鮪類國際科學委員會(ISC)在報告中指出,太平洋黑鮪資源量比例(相對於未有漁業時之比例)從 1996 年起持續開始下降,到 2010 年降到歷史最低點的 1.5%,特別是能產卵的親魚數量從 1952 年到 2010 年的近 60 年間減少了 91%。捕撈成熟魚的臺灣東港黑鮪季的產量在隔兩年的 2012 年創下新低,只有 711 尾,跟 2002 年的 6,896 尾相比,減少了 90%,重量也只有 214 噸,比 1999 年的最高紀錄 3,089 噸,減少了 93%。而這個資源量下降,最大的元凶是日本、墨西哥等捕撈稚魚、幼魚的小型圍網及沿岸漁業,而捕撈成魚的鮪延繩釣漁業(臺灣及日本)的影響僅有2%。

圖說:北太平洋鮪類國際科學委員會(ISC)2022 年估計之太平洋黑鮪資源量比例。

圖說:北太平洋鮪類國際科學委員會(ISC)2022 年估計之各漁業對太平洋黑鮪資源量的影響比例,臺灣的黑鮪漁業屬於西太平洋延繩釣漁業。

不只黑鮪,黃鰭鮪、大目鮪的資源量也都逐年下降,臺灣作為鮪類的重要捕撈國家之一,我們有責任,也有必要找出問題的癥結,並且提出改善的建議,讓鮪魚的資源量可以往上恢復到往日健康的水準。

圖說:從張教授所整理的資料中可以發現,近五年來,日本的漁獲量最高。而整體的漁獲量則是逐年下降。

張水鍇教授團隊,就是為了保護鮪類資源,從 2009 年開始著手進行一系列的太平洋鮪類的調查研究,黑鮪、大目鮪和黃鰭鮪都是他們團隊的目標。基於過去的研究和調查所累積的資訊,在張教授與團隊 2020 年的「太平洋黑鮪資源指標暨資源評估研究及漁獲策略/管理策略評估要素研究發展」計畫,就從三方面繼續推進,第一是因應 ISC 對太平洋黑鮪進行資源評估,必須彙整分析漁獲量、漁獲努力量和體長資料等,與相關的生物資料,並且進行單位努力漁獲量(catch per unit of effort, CPUE)標準化。第二是蒐集太平洋黑鮪參考點相關的評估分析資訊、制定漁獲策略所需的因素,並針對我國漁業特性,在WCPFC(中西太平洋漁業委員會,Western and Central Pacific Fisheries Commission)的漁獲策略發展中,提供科學建議。第三則是進行太平洋黑鮪的耳石判讀,估算我國黑鮪漁獲年齡組成。

在經過彙整分析黑鮪的漁獲資料之後,張教授發現,臺灣的黑鮪量正在從最差的 200 噸,慢慢回升到 500 噸,雖然有點起伏,但單位努力漁獲量年年上升,2020 年更超過 1,000 噸,是個非常令人振奮的消息。這代表著在過去團隊的努力之下,透過調查和分析黑鮪各種資料,建立資源指標,並與國際組織合作進行資源量評估,最後提出管理建議作為國際組織提出稚魚配額減半嚴厲措施的科學依據,這些研究努力已產生了回報。

張教授接續的 2022 年計畫,進一步應用不同的標準化模式,配合 ISC 新一次的資源評估合作,得到更樂觀的資源恢復趨勢。張教授表示現在的合作評估結果證實「第一階段的復育目標已比預期提前 5 年達到,現正邁向 2029 年恢復到健康水準的目標,臺灣漁獲量也在近兩年回升到將近 1,500 噸水準。」張教授進一步表示「其他捕撈國如日本、韓國、墨西哥、美國,都出現魚群數量大增現象,顯示太平洋東邊及西邊兩個國際組織,同時開始實施的黑鮪管理措施,巨量削減稚魚漁獲量的效果已經出現。」這是令人欣喜的好消息,這也是兩國際組織同意 2022 年起小幅調增配額的原因。

至於單位努力漁獲量(CPUE)的標準化,更是臺灣能和其他國家、國際組織互相交流的重要工具。在研究計畫進行的這些年來,臺灣的黑鮪研究資料,和日本遠洋、沿近海延繩釣漁業,及日本曳繩釣漁業的標準化 CPUE 等,目前都被視為是主要的資源指標,成為國際黑鮪資源評估不可或缺的基礎資料,對黑鮪的管理、監控、資源重建的評估和效益、漁撈策略等等,幫助很大。這樣的成績,正展現了張教授團隊為了維護我們的國際聲譽、漁業利益,以及展現積極復育鮪類資源所付出的努力。

最後在太平洋黑鮪的耳石採集上,張教授團隊(國立臺灣大學海洋研究所蕭仁傑教授)能夠從港口採集,是重要的突破。目前管理單位與研究單位,都針對太平洋黑鮪密集地採集耳石,一年能夠收集到 600 ~ 900 對耳石,涵蓋率約 1/3 ~ 1/2,對於太平洋黑鮪的族群動態監測,貢獻良多。張教授更近一步提到:「在太平洋黑鮪漁撈國家之中,目前以臺灣研究太平洋黑鮪的年齡成長最為積極,資料品質最佳、最可靠。」

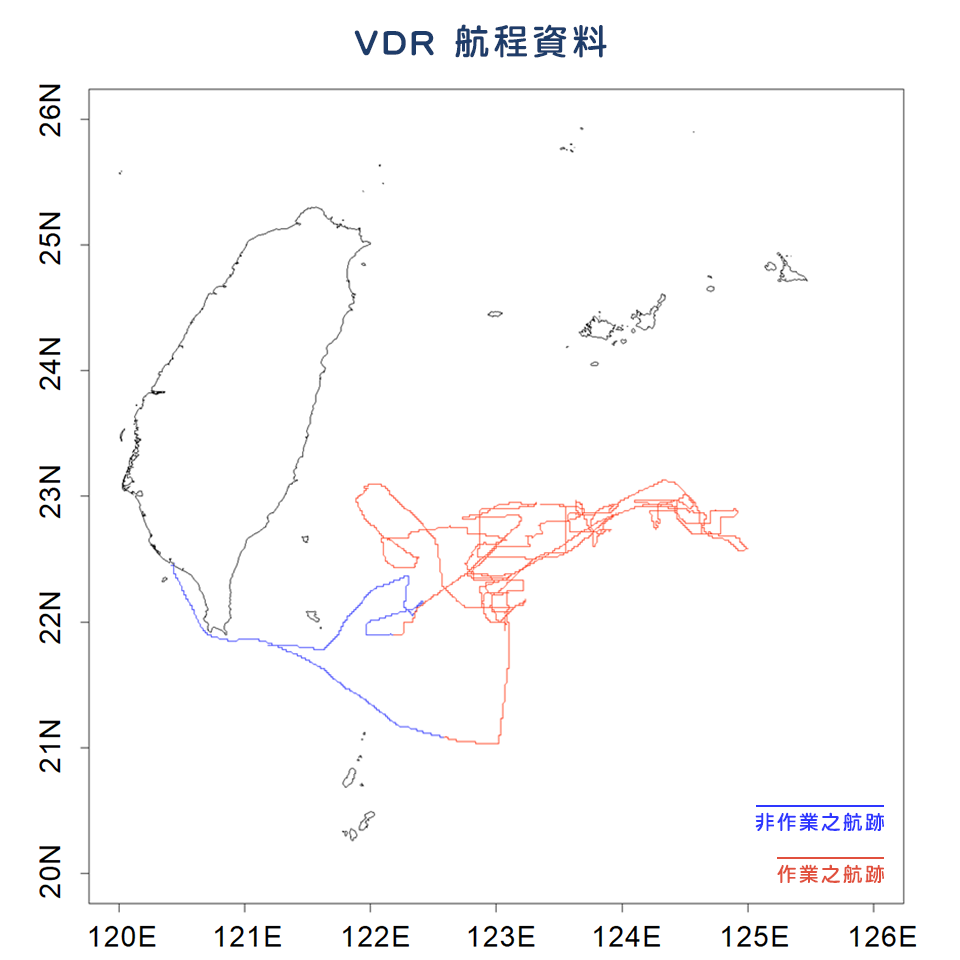

圖說:利用 VDR 資料判斷黑鮪船之作業與非作業航跡範例圖(藍色為判定非作業之航跡,紅色為判定作業之航跡)。

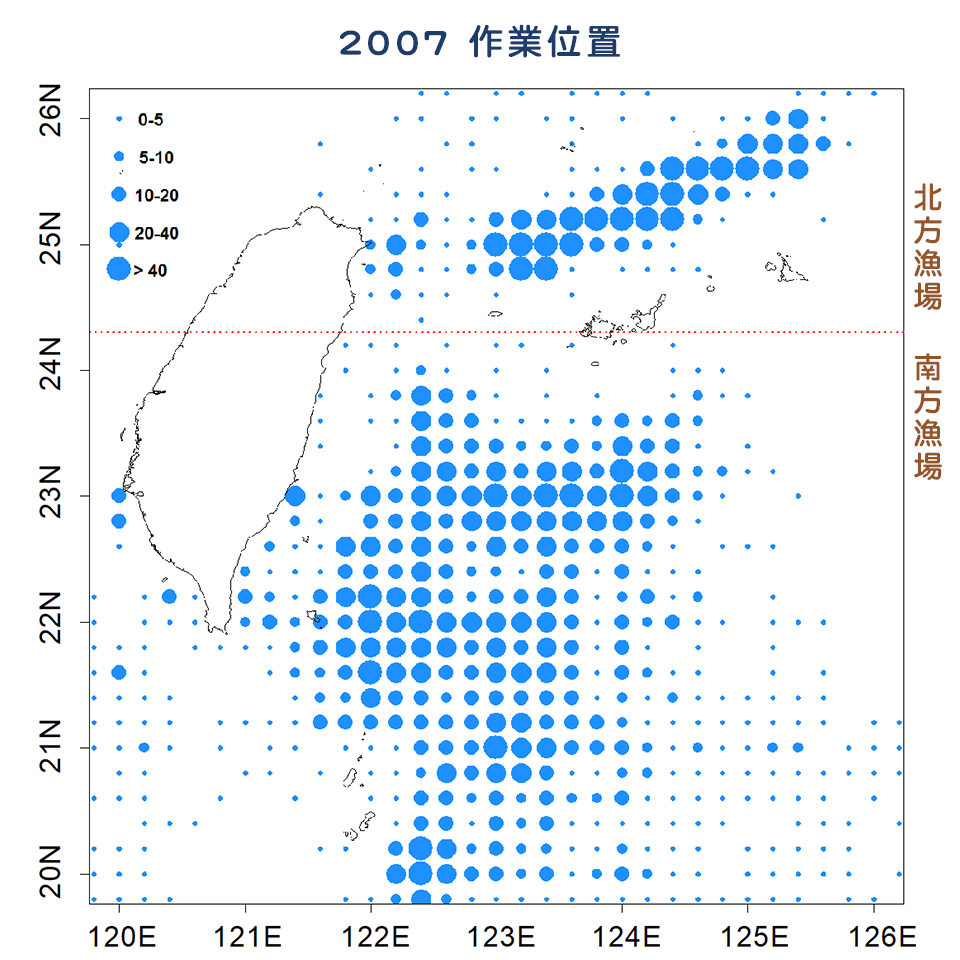

圖說:全年黑鮪船在海上之天數分布。

圖說:全年黑鮪船在海上之作業天數分布。

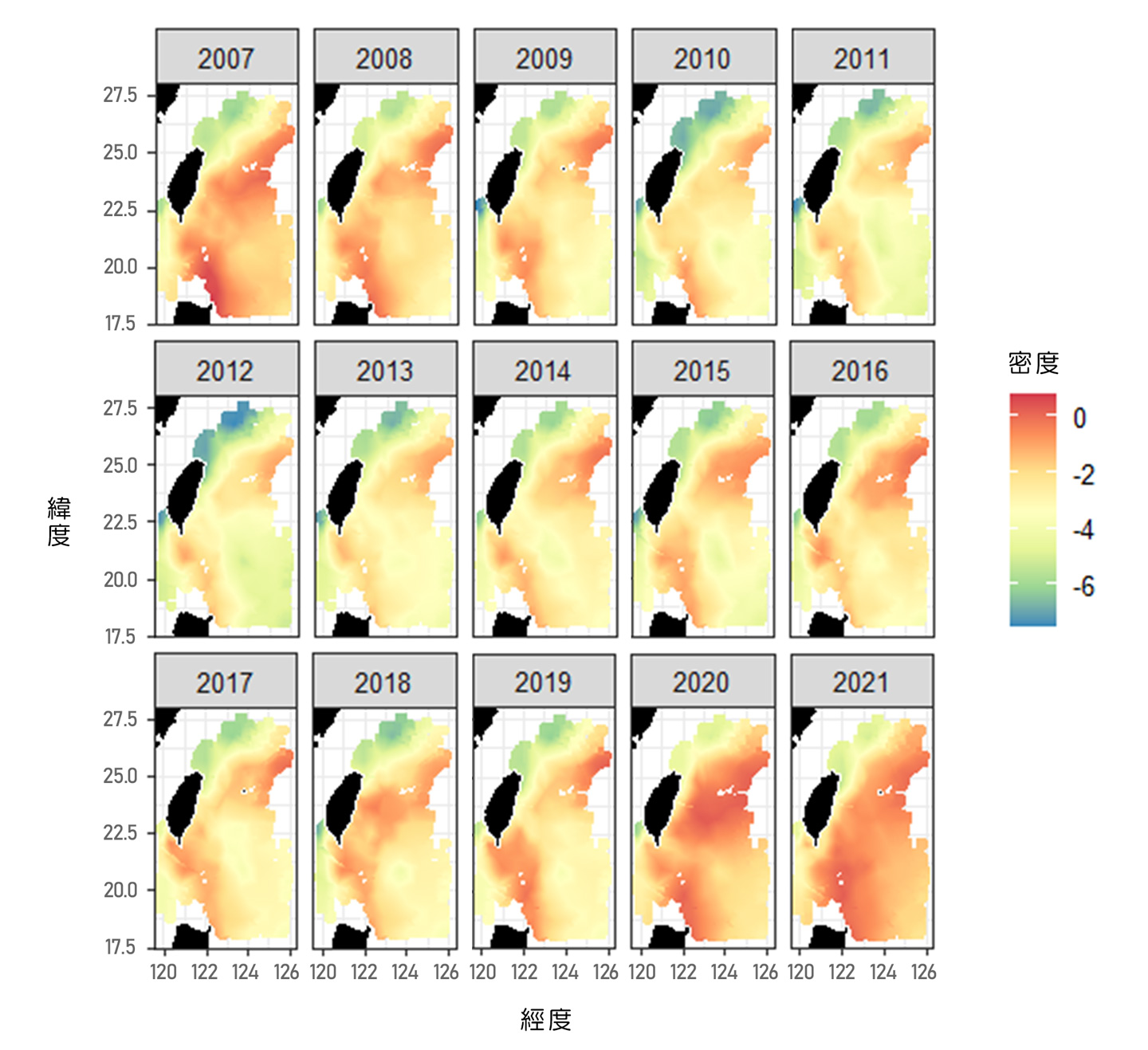

圖說:利用向量自回歸時空模型 VAST 分析所得臺灣黑鮪資源密度分布圖,顯示黑鮪資源從 2007 年即逐年減少,於 2011-2014 達最低水準後開始恢復,2021 年資源密度已恢復至與 2007 年相近之水準。

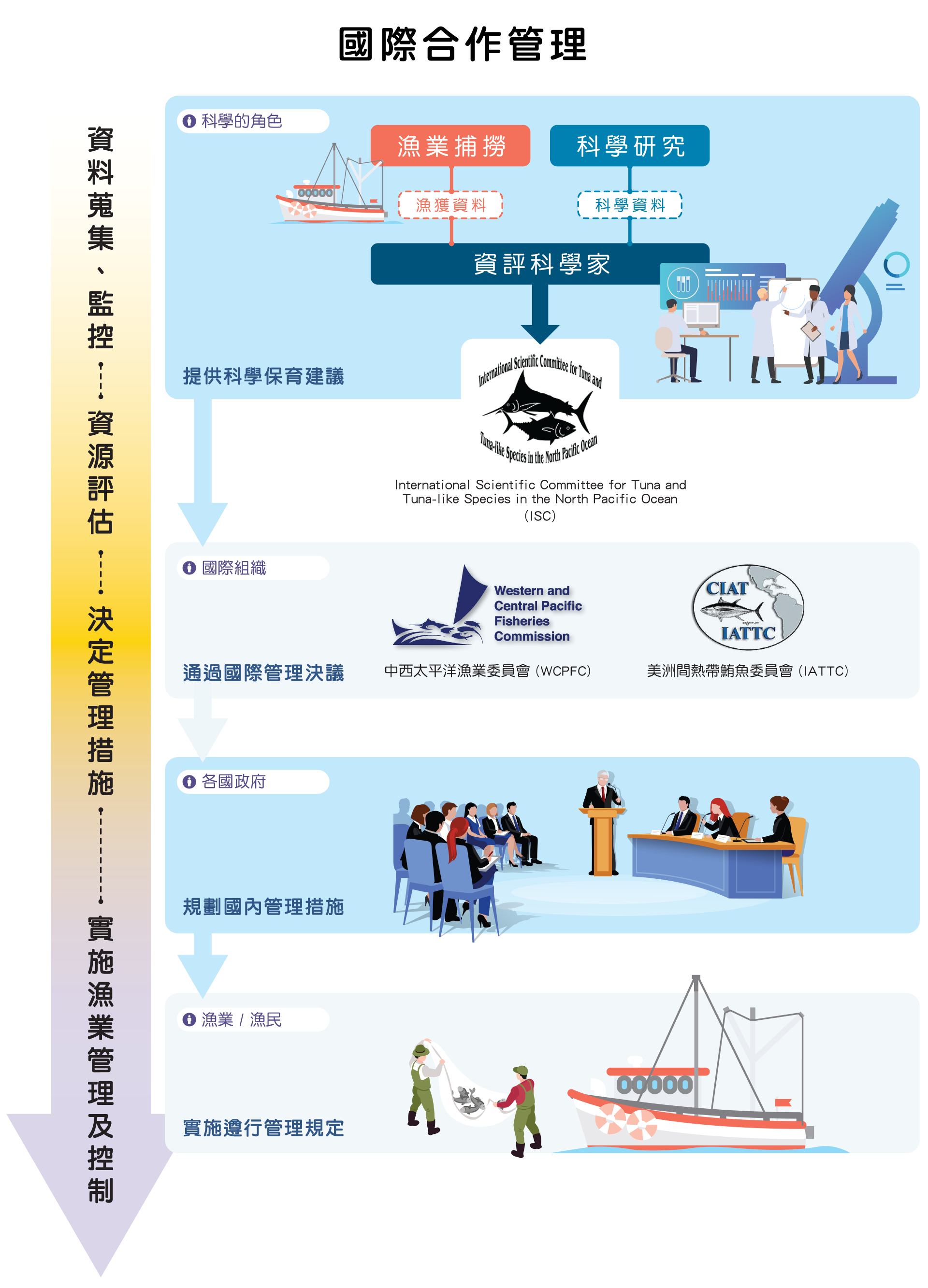

鮪魚族群的復育,仰賴所有漁業國家的努力。張教授認為:「黑鮪的案例顯示,結合科技研究的管理作為,能使衰退資源有機會恢復生生不息。我們科學家的使命,就是透過資料分析、科學評估,瞭解魚類資源的動態與狀況,進一步提出管理和策略上的建議,相信有科學基礎的管理措施,配上嚴格的執法,能讓資源永續,也讓產業永續。我們在鮪類的研究,就是朝著這個目標邁進。」唯有將科學方法、政策、教育以及實際執行緊密結合,才能使得鮪魚在不遭受過度破壞的狀況下,重新熱絡的繁衍,讓稚魚長大,親魚產卵,這樣我們也才能年年有魚。

圖說:用科學的方法,提高漁業的管理及執法效率,也更有助於國際之間的合作與資源的保育。

以上數據圖表由 張水鍇教授提供。