近年來,在政府、專家學者,以及有志之士的推廣下,人們的環保意識逐漸升高,主動做好垃圾分類、隨身攜帶環保用具、使用節能家電、盡可能利用大眾運輸系統等等,這些都是我們為地球的永續存在、減少資源浪費以及碳排放,盡一份心力的表現。在政府方面,臺灣雖然未能簽署 2015 年的《巴黎協定》,但透過國家自主貢獻(Nationally Determined Contributions, NDCs)這個新機制,我們也透過立法與相關的行政措施,跟上《巴黎協定》的腳步。因此,我們在 2018 年正式核定「國家因應氣候變遷行動綱領」,目標是希望能在 2020 年時,讓溫室氣體排放量較基準年(2005 年)減量 2%,並在 2050 年達到溫室氣體長期減量的目標。

長期研究藻類的李孟洲教授,根據自己對藻類的認識,以及在多年的研究生涯中,對海洋與環境所抱持的使命感,提出了「建立養殖漁業碳排資訊先期研究計畫」,希望可以透過這個研究計畫,讓藻類來協助漁友,建立友善養殖的生產模式。

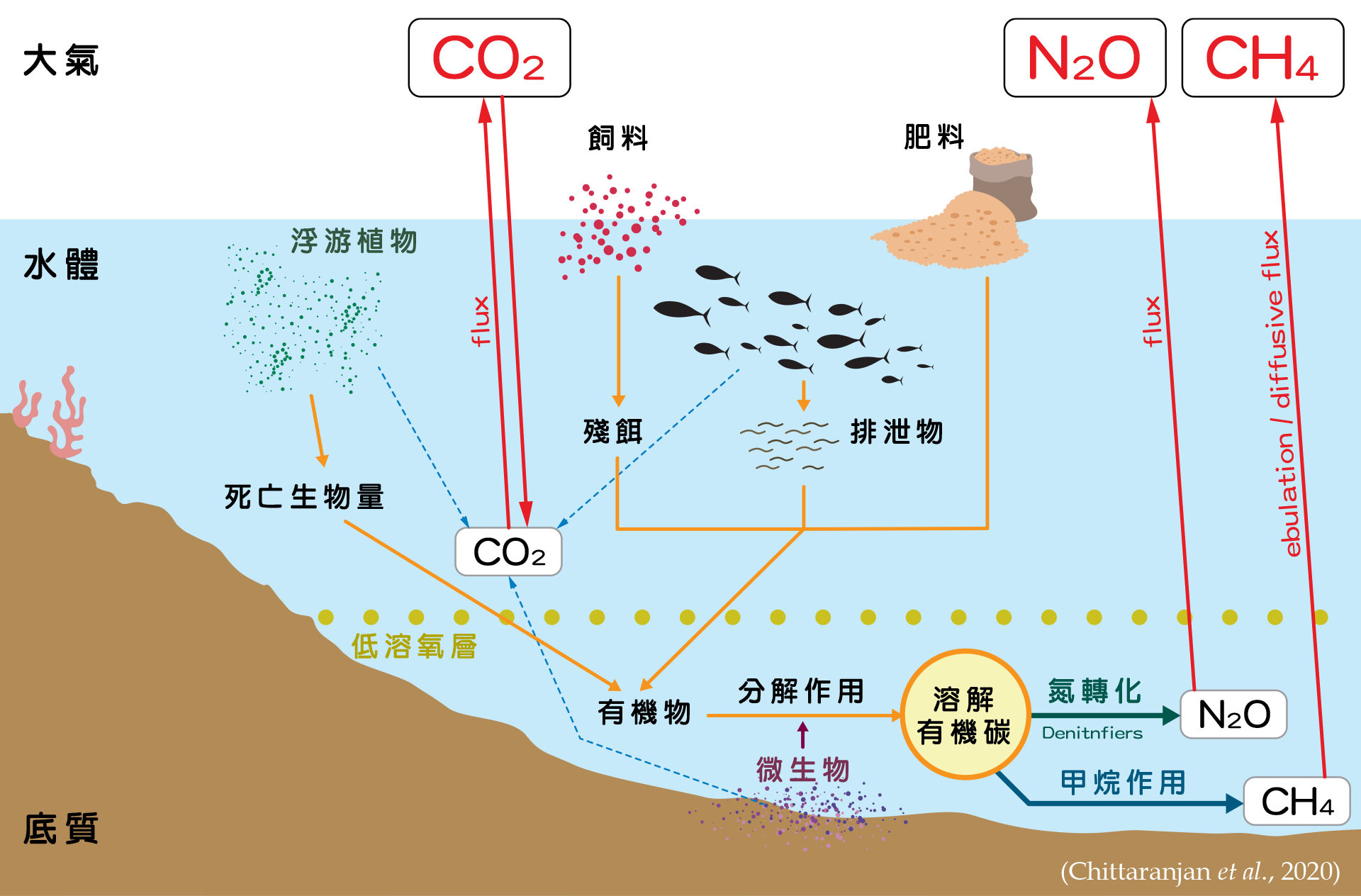

在計畫的最初,李教授先以臺灣鯛為例,計算了養殖物種、水、底泥、基礎設施及操作等主要產生之溫室氣體,包含二氧化碳 CO2、甲烷 CH4、 一氧化二氮 N2O 等。因為,只有在瞭解養殖環境中的碳排放來源之後,才能針對高碳排的部分改進,達到減碳的效果。結果發現,養殖漁業的碳排放,主要來自於三個範疇,第一是直接溫室氣體排放,例如養殖池水、養殖池底泥,以及交通工具的排放等;第二,能源間接溫室氣體排放,包括生產設備所使用的電力,如抽水馬達、水車,或者辦公室的電腦、影印機等。第三則是其他間接溫室氣體排放,就是在以上兩範疇之外,並非漁民自有或可以控制的項目,例如員工通勤所造成的間接排放。

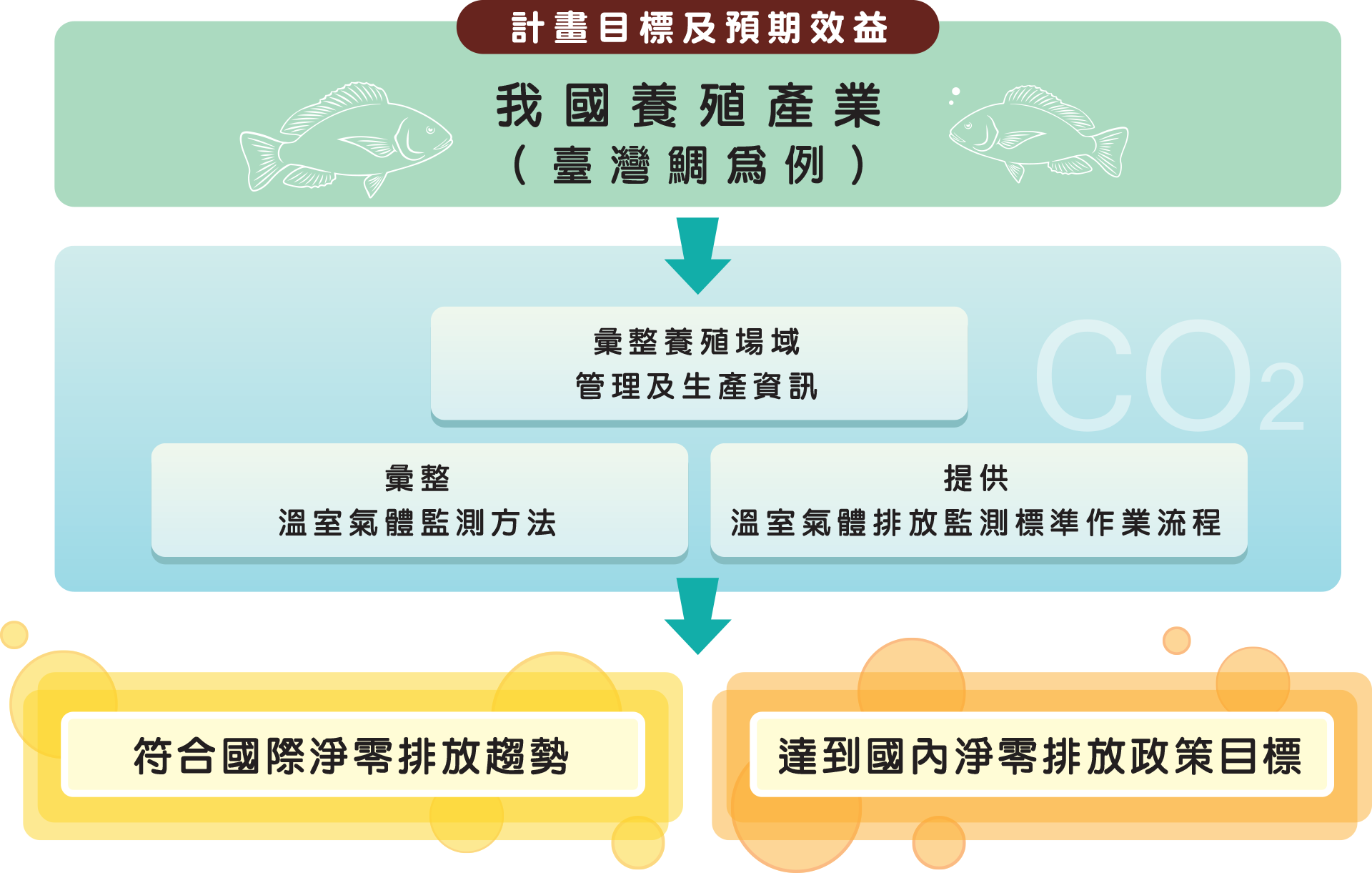

有了這項基礎,李教授與團隊便開始針對溫室氣體監測方法進行實驗、資料收集以及彙整,並且依照結果,擬定溫室氣體排放監測標準作業流程。有鑒於歐盟近期即將實施的「碳邊境調整機制(CBAM)」,在我國的養殖漁業產品中,可以加工為魚排的臺灣鯛,極有銷入歐盟的競爭力。要進入歐盟市場,就必得先符合歐盟標準。除此之外,臺灣鯛是肉食性的魚類,如果計畫完成,利用臺灣鯛所獲得的主要碳排資訊項目、溫室氣體排放監測方法,與溫室氣體排放監測標準作業流程,就可以運用到相似的其他魚種上,例如午仔魚和石斑魚等等。更重要的是,隨著碳排資訊的揭露,更多的減碳管理方式,將成為養殖產業重要基石,協助國內達到淨零排放的政策目標,趕上國際淨零排放的趨勢。

圖說:根據李教授的研究,臺灣鯛有機會成為臺灣其他養殖魚類,進行養殖環境中減碳的示範魚種。

| 製程 | 設備 | 原(燃)物料 | 溫室氣體排放範疇 | 排放型式 | 產生溫室氣體種類 |

|---|---|---|---|---|---|

| 養殖活動 (注水後至放水前) |

養殖池水 | 無 | 直接 | 逸散 | CO2、CH4、N2O |

| 曝乾活動 (放水後至注水前) |

養殖底泥 | 無 | 直接 | 逸散 | CO2、CH4、N2O |

| 交通運輸活動 | 車輛(如汽機車、堆高機、挖土機等) | 柴油與車用汽油等 | 直接 | 移動 | CO2、CH4、N2O |

| 發電程序 | 發電機 | 柴油 | 直接 | 燃料燃燒 | CO2、CH4、N2O |

| 外購電力 | 生產設施使用電力(如水車、冷凍設備、抽水馬達與自動投餌設備等) | 臺電電力 | 能源 間接 |

外購電力 | CO2、CH4、N2O |

| 外購電力 | 辦公室用電(如電腦、冷氣、影印機與電話等) | 臺電電力 | 能源 間接 |

外購電力 | CO2、CH4、N2O |

圖說:李教授根據實際研究調查,歸納出養殖環境的碳排放狀況。

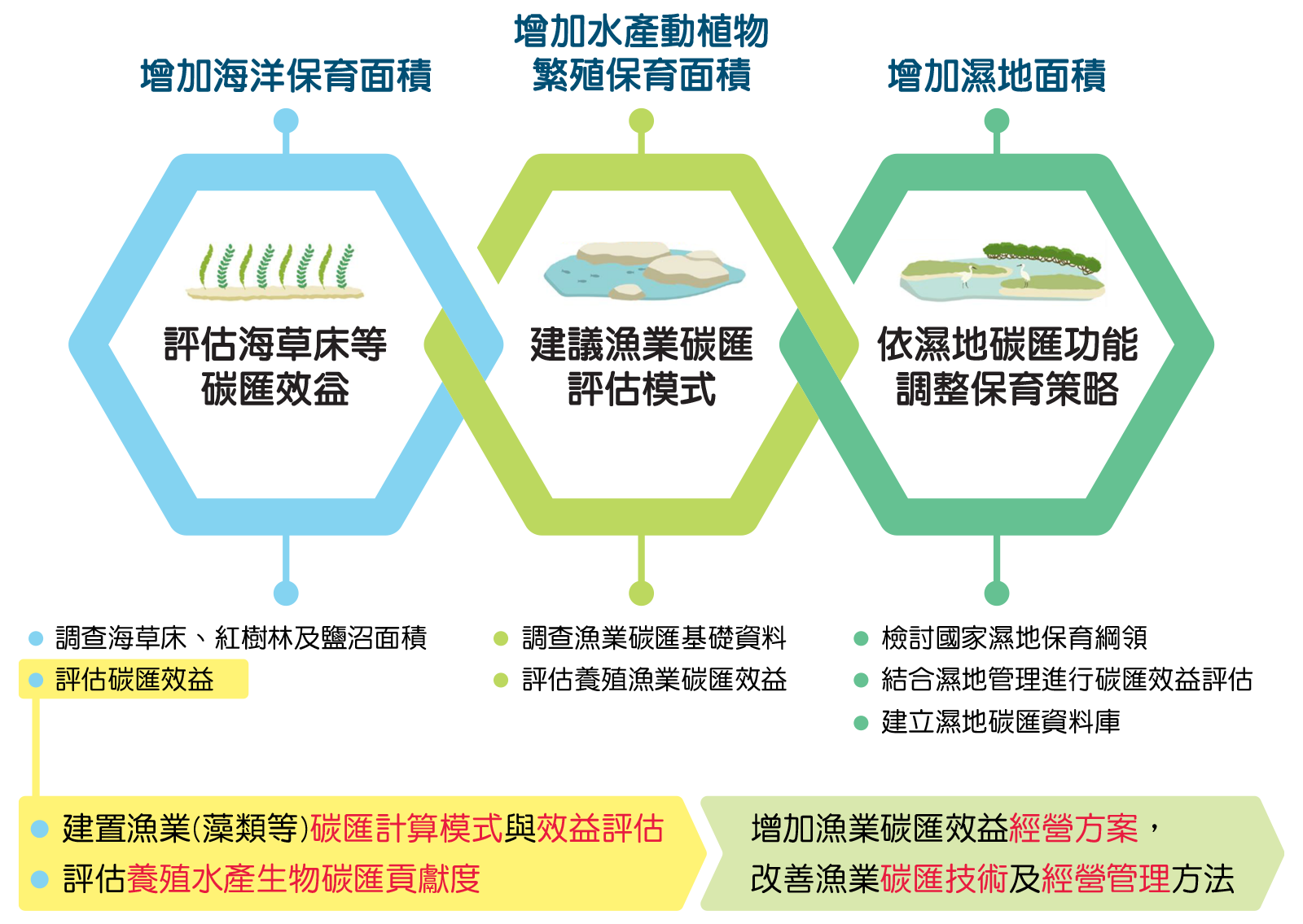

當然,在了解養殖漁業的碳排情況之外,李教授和團隊也提出了可能解決的辦法,那就是海洋碳匯。相較於森林(綠碳)和土壤(黃碳),濕地及海洋(藍碳)建構出世界上最大、效率最高的活性碳匯系統。美國大氣及海洋總署(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)研究指出,沿岸藍碳生態系的碳吸存效率,是熱帶森林的 2 到 4 倍,碳儲存則是熱帶森林的 3 到 5 倍。透過藍碳生態系,二氧化碳等碳化合物,可以被封存於海洋、海中生物或富含有機物的岩屑中,並被溶解為有機碳。

近年,世界各國逐漸認知到海洋緩解氣候變遷的重要性,因此全球有 60 個國家,在國家自主貢獻中納入海洋生態系,包括南韓和新加坡。

圖說:海洋中的鯨魚儲碳量非常強大,每頭大型鯨魚,其一生平均能吸收 33 公噸的二氧化碳,相當於 1,500 棵樹的儲碳量。

李教授認為,養殖產業為人工濕地一部分,因此也能從大氣中吸收二氧化碳,轉換為有機碳,儲存於濕地土壤、底泥或植物體中。可惜的是,臺灣目前對於海洋碳匯議題,仍缺乏系統性的瞭解與評估研究,如果可以從養殖產業切入,在養殖的同時增加環境的碳匯能力,想必對增加二氧化碳的吸存量有所幫助。

圖說:李教授認為,政府應該加快進行針對碳匯的研究,將對環境保護有極大助益。

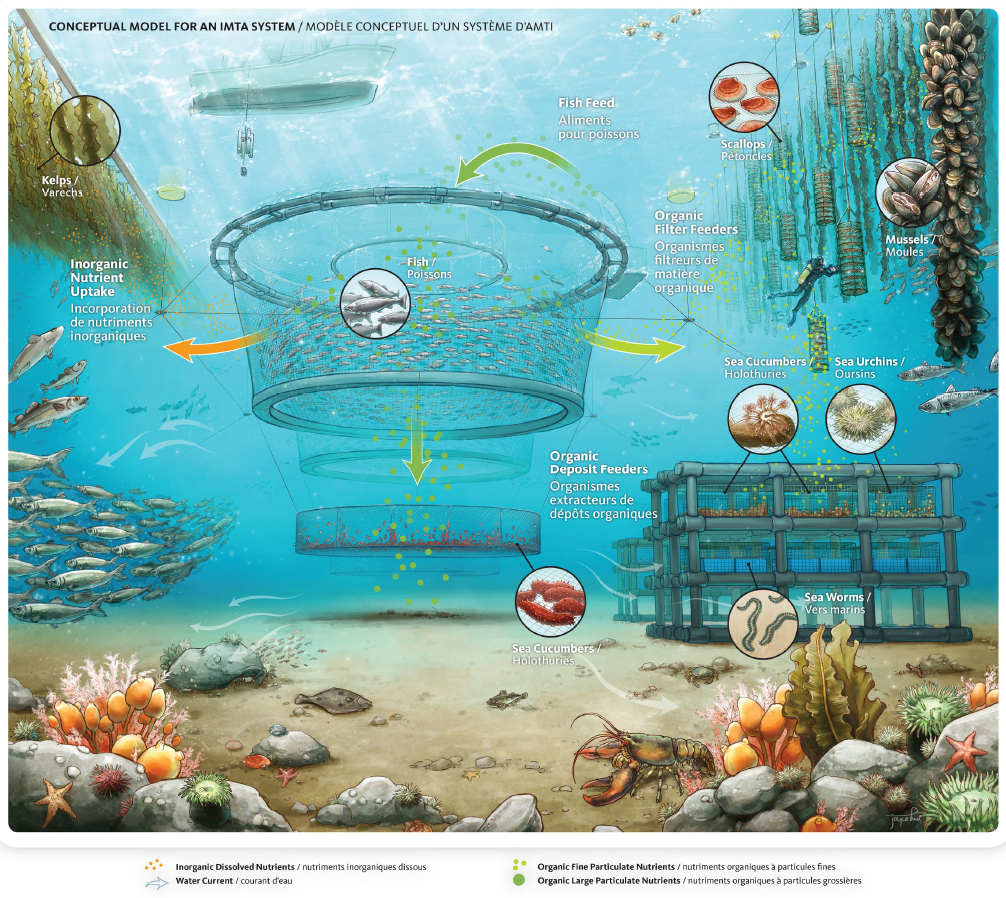

不過,將藻類導入養殖漁業來降低碳排放,李教授與團隊卻頗有收穫。由於海藻養殖不僅能淨化養殖廢水,同時也因為具有高比例的粗蛋白質,可成為魚粉的替代材料,達到循環經濟的效益。於是,李教授和研究團隊,便選定粗蛋白量占乾重 31% 的臺灣原生藻「頂絲藻」,進行實驗。透過高雄永安的冷水養殖示範廠,利用 LNG 冷排水養殖魚類,同時培養頂絲藻。頂絲藻藉由吸收養殖水中的殘餌及魚體排泄物,大約兩週就達到可採收的密度,又可以淨化養殖池中的水,十分符合經濟效益。未來有機會可以進行大規模產業的應用,相當令人期待。

圖說:高雄永安的 LNG 冷排水養殖示範廠。

圖說:養殖產業碳匯示意圖。

圖說:經過仔細縝密的設計,我們可以期待這樣一個健康的養殖環境。

淨零碳排的目標,需要日積月累的努力。李教授和團隊完成了關於養殖漁業碳排資訊的先期研究,為將來打好基礎。近年來,極端氣候嚴重的影響了全球人民的生活與生命安全,各地都出現了許多令人恐慌的現象,對生態的衝擊也日益加深,包括生物族群的縮小或是滅絕、北極海冰融化造成海平面升高、糧食減產,甚至傳染病蔓延等。根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)2021 年的報告,全球均溫上升 1.5°C,將增加極端天氣事件發生的頻率;上升 2°C,頻率至少增加一倍;上升 3°C,則將增加 4 倍,導致更大量的極端天氣事件,例如熱浪、暴風、極端降雨等不斷出現。當全球平均溫度升高至6度時,地球將會變得不再適合人類居住。

要減緩氣候變遷,需要在 2030 年之前,減少全球一半以上的溫室氣體排放,並且以實現淨零排放作為目標,持續努力。作為地球公民的一份子,臺灣在這場防制全球暖化、氣候變遷的戰役上也不落人後。除了政策面的推動,專家與學者積極尋求解方之外,民間業者的配合、人民觀念與生活習慣的調整修正等等,都是實現淨零排放的一部分。期待我們可以減緩氣候變遷的速度,實現更乾淨、宜居、友善的地球未來。