人類獲得蛋白質的重要來源之一,來自水中的魚蝦貝類。但是根據聯合國糧農組織(FAO)於2020年所發佈的「世界漁業和水產養殖狀況」報告中指出,1960年代開始,全球每人每年的平均魚類消費量,成長了超過兩倍以上。而在此同時,海洋中超過三分之一的魚類資源,已經因為過度捕撈而出現生存危機。再加上因為人口增加、氣候變遷、氣候變遷等因素,人們對魚類的需求將可預期的持續升高,但海洋是否能維持生產力,則讓世界各國的專家學者們感到憂心。因此,為了協助海洋生命永續,如何推廣、發展更有效率,同時能降低對海洋產生衝擊的「養殖漁業」,就變得格外重要。

臺灣目前的養殖漁業,約有 77% 供應國內所需,主要的養殖項目包括大家都很熟悉的吳郭魚、虱目魚、文蛤、石斑魚,還有鱸魚、午仔魚、白蝦等,這些都是我們日常餐桌上常見的美食。不過,說起臺灣人愛吃的海鮮,就一定要提到進口的養殖鮭魚。根據統計,臺灣人一年吃掉超過 60 萬片鮭魚生魚片。2021 年時,日本料理業者來臺展店,祭出只要姓名中含有「鮭魚」兩字就可以免費用餐的優惠活動,當時吸引了大批民眾爭相改名。雖然這個活動在社會上引發論戰,各方評論褒貶不一,但是我們從這裡可以看出,鮭魚的確廣受臺灣人歡迎。而漁業署的統計資料也顯示,臺灣在 2020 年,進口了 3 萬 4,186 噸鮭魚。再放大來看,其實臺灣每年水產品進口總量,將近 50 萬 4 千公噸,總值超過 525 億臺幣。在這龐大的需求下,如果臺灣的養殖漁業能夠朝向多元化、精緻化發展,不啻是一個絕佳的機會。

圖說:美味的鮭魚生魚片,是臺灣人最愛的美食之一,每年可以吃掉 60 萬片。

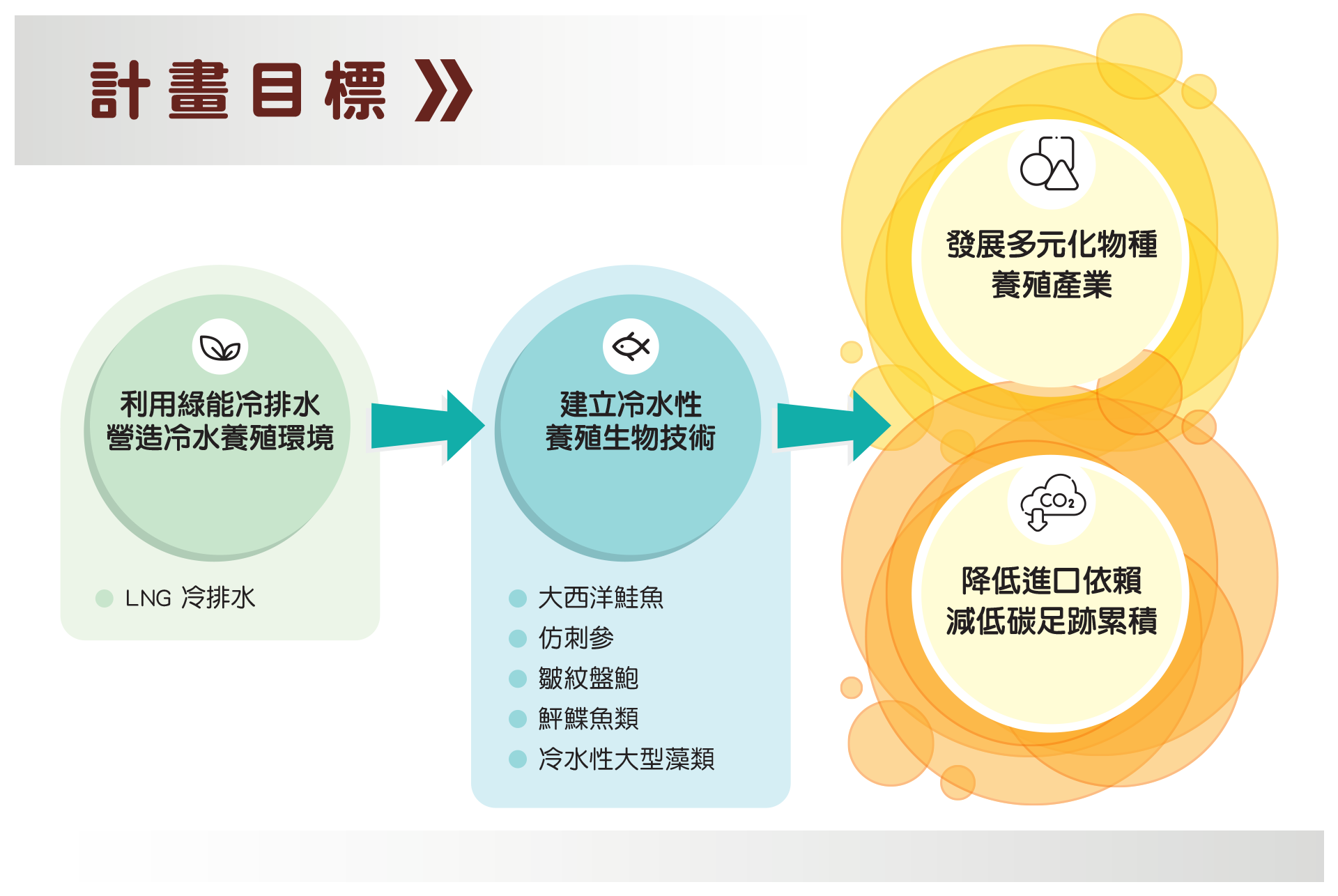

冉繁華特聘教授和團隊,正是看到了這個機會。自 2014年 開始,進行液態天然氣(Liquefied Natural Gas, LNG)冷排水養殖模場之營運策略及示範效益研究計畫。這個計畫,就是以冷排水的應用作為基礎,推廣現有冷水性物種(大西洋鮭魚、鮑魚、北海道紅參、牙鮃)至產業界,並且擴大產量產值為目標,同時達到開發與建立新興冷水性養殖物種(石鯛及北海道紅參)和技術等,引領我國養殖產業朝物種多元化邁進的目的。

圖說:LNG冷排水示意圖。

「這幾年臺灣陸續建了幾個 LNG 廠,用來接收以及儲存天然氣,供給發電廠發電。這些天然氣是以液化的方式儲存,溫度大約在零下 162°C 左右。如果要將這些天然氣轉換成常溫氣態,中油使用了大量的海水來帶走冷能,而且還必須電解這些海水中的二氧化氯,避免藻類和菌附著在管線上,所以非常乾淨。以永安廠為例,現在這裡每小時產生大約三到五萬噸的 LNG 冷排水,溫度在 15°C 左右。」冉教授解釋道,這些乾淨、低溫的 LNG 冷排水,為了避免影響海洋生態環境,還需要花一筆成本,將水升溫之後才能排放。漁業署意識到這一點之後,就和中油合作,將排水涵管埋設在養殖池旁。「永安在夏天時,水溫往往超過 30°C,在水溫過高的狀態下,養殖池底質容易加速惡化,毒素、病菌也更快增生。把乾淨的 LNG 冷排水導入養殖池來養石斑,降溫之外,又同時減低漁民自己抽水對環境的影響以及成本、中油的排水處理費用,是一舉數得。」

圖說:將冷排水提供給當地的養殖漁業再利用,同時做到節能與創造經濟效益,是中油與漁民的雙贏。/圖片來源:臺灣中油 (CPC)

有了這樣良好的基礎,冉教授再向漁業署提出利用冷排水,提高養殖多元性的計畫。「臺灣每年進口大西洋鮭魚的金額,超過35億臺幣,還有鮑魚、海參、鮃鰈類如比目魚等等,通通加起來也是好幾億臺幣。所以我認為,如果我們能利用 LNG 冷排水,來發展冷水性物種的養殖,或許是一個不影響既有產業,又能扶植、強化臺灣養殖漁業的方向。」

圖說:永安 LNG 冷排水養殖試驗廠,導入現代與智慧化設備,希望將來推廣到更多地方,讓養殖漁業的未來都能更有效率、更高收益。/圖片來源:農業部漁業署

在這個計畫中,冉教授和團隊必須先能夠建立適冷水性物種養殖的環境與設備,包括水質監控、智慧專家監控系統等等。同時發展出管理營運的模式,還要確保各冷水性物種的繁養殖技術、疾病控制技術等等,都是可以執行,並且能夠建立一個有效的 SOP。最重要的是,冉教授和團隊也必須完成生產成本與經濟效益的評估,才能向業界更有效的進行推廣。這個龐大又複雜的計畫,在冉教授和團隊的堅持之下,成果豐碩。

以大西洋鮭魚為例,冉教授和團隊陸續向冰島購入大西洋鮭魚的受精卵,依據鮭魚卵孵化、成長的狀態,不斷調整殖環境與投餵的飼料。在養殖的過程中,也要觀察鮭魚生病、死亡的情形,找出防治與用藥的模式。「在 2017 年的時候,我們大西洋鮭魚的存活率已經高達九成,這對團隊來說是很振奮的,因為當初我們最擔心的,就是大西洋鮭魚是否能在這樣的環境下繁殖生存。其他例如鮑魚、仿刺參、牙鮃,養殖的結果也都非常成功。」

圖說:在冉教授和團隊的努力之下,大西洋鮭、牙鮃、仿刺參⋯等冷水性動物的養殖相當成功。

冉教授又進一步表示,在計畫中利用 LNG 冷排水所養殖的水產類,總產量可以達到 25.6 噸(包括大西洋鮭魚、牙鮃、仿刺參、鮑魚),最大產值估計有 2,091 萬元,扣除生產的成本,預計年度總生產收益可達 848 萬元。「再加上計算碳稅、碳足跡,如果將來臺灣可以自己養殖這些水產品的話,從環保、價格等方面來綜合考量,我們是有競爭力的。」

圖說:建立冷水性養殖生物技術,有助於養殖產業之餘,也幫助降低碳足跡。

冉教授認為,LNG 冷排水運用的最終目標,是能夠建立能源再利用技術,推動臺灣養殖產業多元化發展。所以除了養殖漁業之外,或許也可以在農業上善加利用 LNG 冷排水。例如臺灣目前有很多種植在山上的蔬果,如果建立 LNG 冷排水溫室,除了幫助作物適性生長之外,也降低了運送的成本。總結來說,LNG 冷排水為潔淨的冷能,同時也是可加以運用創造效益的海水資源,將冷能這項資源多元的運用有助於減低碳排放,共同為海洋乃至地球的環境永續出一份力。

無論是從養殖漁業的未來性、海洋資源的永續性,甚至面對全球局勢的變化,鼓勵養殖漁業的多元化發展,是臺灣目前應該努力的方向,也是政府正在大力推動扶植的產業。只要透過事先的完整規畫,制定完善的遊戲規則,研發先進的綠能智慧養殖技術及設施,讓養殖成為提供糧食及適應氣候的重要生產模式,將是我們可以期待的新明天。