在全球氣候變遷日益嚴重的背景下,海洋生態系統同樣也面臨著巨大的變化,海水溫度上升導致的族群遷移、數量變化甚至滅絕,不斷發生。然而,這種變化也激發了李明安教授在海洋生態研究上的決心,數十年來,他努力探索保護和管理海洋資源的新方法,致力於研究氣候變遷對海洋生態系統的影響,近年更特別關注三大洋中的鮪旗魚漁況變化以及長鰭鮪在跨洋區域中的生態關係。

李教授和他所領導的研究團隊,持續進行著一連串的研究,不僅限於過去和現在的情況,早在 2015 年起,就將目光投向未來的氣候變遷。因此在研究中結合非參數化的廣義多元線性回歸模式中的泛加成模式(Generalized Additive Models, GAM),以探索未來氣候變遷對太平洋、大西洋和印度洋鮪旗魚漁況的變動,同時關注長鰭鮪在跨洋區域中的變化。這種模型能夠更全面地捕捉到各種因素對鮪旗魚漁況的影響,了解氣候變遷如何影響海洋生態系統和漁業資源,並為未來的保護和管理提供科學依據。

以李教授和團隊在 2015 年所進行的「氣候變遷對印度洋鮪旗魚類漁況之影響分析」為例,可以看到李教授運用了大量的資料收集、分析和統計技術。例如我國印度洋鮪釣漁船的相關統計資料、印度洋水文環境的衛星遙測資料,以及氣候變遷情境模擬下的海洋環境資料。再結合 GAM 和地理資訊系統(Geographic Information System, GIS),李教授和團隊便能夠深入探究氣候變遷對印度洋鮪旗魚類的分布影響、資源變動的特性、主要經濟鮪類資源和漁場變動之間的關聯,還有最重要的——為氣候變遷對海洋生態的衝擊程度做出評估和預測。

圖說:我國印度洋鮪釣漁船的相關統計資料、印度洋水文環境的衛星遙測資料。

整個研究的基礎,莫過於資料的蒐集、彙整與資料庫建立。李教授和團隊運用多種技術,從各個面向展開資料的搜集與整理,內容包括我國在印度洋的鮪延繩釣漁船活動資料,以及觀察員所提供的魚體長、年齡組成等。還有透過衛星遙測技術,蒐集印度洋的海洋環境資料,例如表水溫、水位高和初級生產力等相關資料。有了這些,不僅可以建立相應的資料庫,還可以分析印度洋氣候指標(例如印度洋偶極震盪)對漁場環境的影響,也能更具體的指出主要漁場的環境變動特性。

有了資料,就能進行分析。李教授和團隊也針對中長期鮪漁場海洋學進行解析,以主要經濟鮪魚的漁獲努力量資料庫為基礎,結合氣候變異指標,和模擬海洋環境變動資料庫,就能針對印度洋與大西洋跨洋區之間,海洋環境因子變動對於經濟性鮪旗魚類(以長鰭鮪為主)的中長期影響,以及變動周期的趨勢。同時也能分析出印度洋鮪旗魚類漁況以及釣獲率的變動,是如何受到氣候變遷的影響。

說到氣候變遷,當然要回到李教授和團隊開始這項研究計畫的初心——評估氣候變遷對海洋環境的衝擊,並且進行預測。因此,透過手上的種種資料,李教授和團隊利用 GAM 模式分析,找出環境因子對資源量變動的效應。同時也針對不同鮪旗魚類,比較他們對海洋環境變動所導致的分佈與漁況變動,所存在的時(季節)空(海區)差異。而根據研究結果顯示,印度洋的海洋環境特性,例如海表層水溫、淨基礎生產力和混合層深度等,很明顯的隨著季節而有所變動。GAM 模式的分析結果顯示,年、月、經緯度,還有海洋環境因素,對鮪旗魚的釣獲率有著顯著的影響。而在不同的氣候模擬情境下,李教授和團隊也觀察到四種鮪旗魚類的釣獲量,大致呈現持平或微幅上升的趨勢。這是一個鼓舞人心的發現,意味著我們有可能在未來,找到維持或增加這些重要漁業資源穩定性的方法。

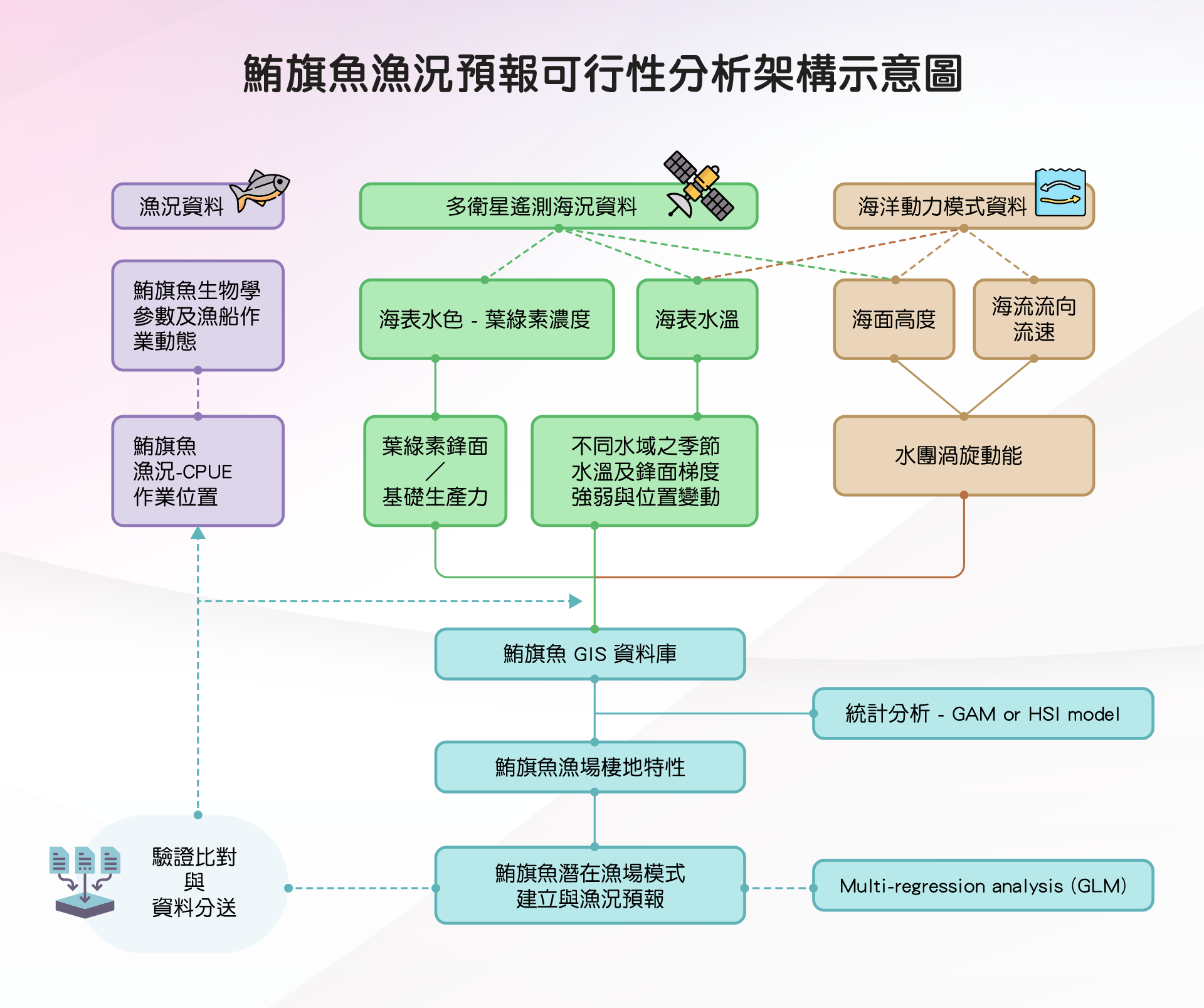

圖說:李教授和團隊設計的旗魚漁況預報分析架構,可以看出需要大量的資料來互相對比支援。

不僅僅印度洋,長鰭鮪遍及三大洋,李教授和團隊的研究計畫持續進行中/資料來源:Reviews in Fish Biology and Fisheries volume 27, pages775–810 (2017)

李教授和團隊願意將時間和心力投入資料的蒐集和彙整、分析,都是因為相信這些資料的累積,將在未來成為漁業資源復興的重要資產,不僅對於科學界具有重要意義,更是對全球環境保護的一份貢獻。然而,李教授的研究,也面臨了巨大的挑戰——因為氣候變遷是一個複雜的現象,涉及多個因素的交互作用,需要更多時間,持續仔細的收集和分析大量的數據,並建立可靠的模型來預測未來的變化,才能應對氣候變遷所帶來的各種衝擊。「我傳承了上一代人的研究,要再把這個任務交給下一代、下下一代,持續去做,希望可以引發人們對氣候變遷、海洋生態系統的關注,促成永續發展理念的推行,那一切的辛苦,都是值得的了。」李教授說,也期許這樣的研究,可以為未來的世代維護一個健康、豐富的海洋環境,留下一個更美好的地球。