四面環海的臺灣,向來將漁業作為發展的重點項目。自從 1950 年代起,我們向日本逐步取得漁撈及造船機械技術後,加上臺灣區鮪魚公會的團結發展,臺灣的漁船就愈開愈遠,捕撈的範圍也越來越大。時至今日,我們的遠洋漁業已經達到國際知名的水準和成就,但是當我們回到臺灣近海,可以明顯感受到這裡的漁業活動並不如遠洋那般風光。

近年來,臺灣沿近海漁業遭遇到資源銳減的問題,是氣候變遷還是過度捕撈所造成?又或者有其他原因?海洋大學廖正信特聘教授,嘗試著用科技的方式,為近海漁業找到出路。

「臺灣的陸地面積,佔全世界的萬分之二點七七,生物多樣性卻佔全世界四分之一」廖教授很驕傲地說。的確,臺灣有著令其他國家稱羨的豐富自然資源,我們位於全球海洋生物多樣性最高的金三角北端,周邊海域又有黑潮、黑潮支流、大陸沿岸流等流經,加上沿岸四周擁有不同的底質、地形及地貌等多樣化的生態棲地,提供多種多樣生物棲息繁衍的場所。在先天的條件上,臺灣近海在起跑點就贏了一大步。事實上,臺灣的沿近海漁業,也曾經有過非常風光的時候。根據漁業署的統計,大約在 1980 年代期間,臺灣沿近海漁業的產量達到最高峰的 40 萬公噸,之後就開始慢慢下滑,到了 2019 年跌破 20 萬公噸,比起最高峰少了 50% 以上。

| 排名 | 魚種別 | 產量(公噸) | 產量(%) |

|---|---|---|---|

| 1 | 花腹鯖 | 46,508.44 | 27.53% |

| 2 | 其他鯖科 | 20,159.07 | 11.94% |

| 3 | 真鰺 | 13,273.32 | 7.86% |

| 4 | 帶魚屬 | 13,188.99 | 7.81% |

| 5 | 其他海水魚類 | 9,396.196 | 5.56% |

| 6 | 藍圓鰺 | 7,892.985 | 4.67% |

| 7 | 圓花鰹 | 7,717.485 | 4.57% |

| 8 | 其他甲殼類 | 5,138.711 | 3.04% |

| 9 | 鎖管 | 4,905.311 | 2.90% |

| 10 | 鬼頭刀 | 4,393.466 | 2.60% |

| 排名 | 魚種別 | 產值(千元) | 產值(%) |

|---|---|---|---|

| 1 | 花腹鯖 | 2,127,633 | 16.18% |

| 2 | 帶魚屬 | 1,309,882 | 9.96% |

| 3 | 鎖管 | 1,018,737 | 7.75% |

| 4 | 其他海水魚類 | 882,907.6 | 6.72% |

| 5 | 其他鯖科 | 740,834.6 | 5.64% |

| 6 | 其他甲殼類 | 642,102.2 | 4.88% |

| 7 | 真鰺 | 578,451.9 | 4.40% |

| 8 | 黃鰭鮪 | 328,148.1 | 2.50% |

| 9 | 其他鰺科 | 319,088.3 | 2.43% |

| 10 | 晶瑩櫻蝦 | 309,791.3 | 2.36% |

圖說:臺灣沿近海生物種類豐富,尤其以鯖魚最多,而鎖管雖然產量不多,但產值相當高。

造成沿近海漁獲量下滑的原因很多,也很複雜,氣候當然是原因之一,但工業的廢水、休閒觀光產業的開發、漁法的革新等等,也都對沿近海生物的生存造成影響。以漁法來說,廖教授以沿近海常用的定置網和底拖網為例說明:「定置網就是在特定的海域裡,把網具固定在那邊一段時間,魚群游進來出不去,就被抓到了。這是定置網,是相對來說比較環保的一種漁法。」至於拖網,顧名思義就是用船拉著網子在海中拖行,幾乎可以將一路上所有的生物困入網中,效率很高,但對海洋的破壞程度也跟著提高。「漁民會將新的技術應用在產業中,追求的就是成本降低、獲利提高,這是必然的。政府真正應該做的是如何管理,如何在漁民利益和維護生態環境之間,找到平衡。」廖教授表示,拖網在全世界有漁業的國家中,都無法完全禁絕,因為有些漁產只能用拖網的方式捕撈,例如大家所熟知的東港三寶之一櫻花蝦。但是這不代表不能限制拖網的距離、範圍,以及時間。用管制區域和限定漁季的方式,或者任何其他可能的配套措施,來減少漁業對海洋生物的衝擊,又不至於讓漁民遭逢巨大損失,政府的責任就是應該謹慎的思考與執行。

圖說:臺灣沿近海漁獲量,自 1980 年代達到高峰之後,就逐年下降。

除了利用管理辦法避免錯誤捕撈,廖教授同時也提倡積極的藉由魚苗放流,來協助培育海洋資源。所謂的魚苗流放,指的是透過大量的生產種苗,以人工的方式保護這些幼小的魚苗生長,在小魚兒們度過最困難的生長期,並且成長到一定的體型之後,再將他們放流回到天然海域。而既然要透過放流來協助維持海洋資源的豐富性,那麼如何在正確的時間和地點,用正確的方式,放流正確的魚,就是一大學問。廖教授帶領團隊從育種開始,到培育與檢測,為的都是確認這些魚苗,將能以最健康、成熟的狀態,回歸大海。

圖說:104 到 109 年間,廖教授的團隊放流了超過 1 億 8 千萬的種苗。

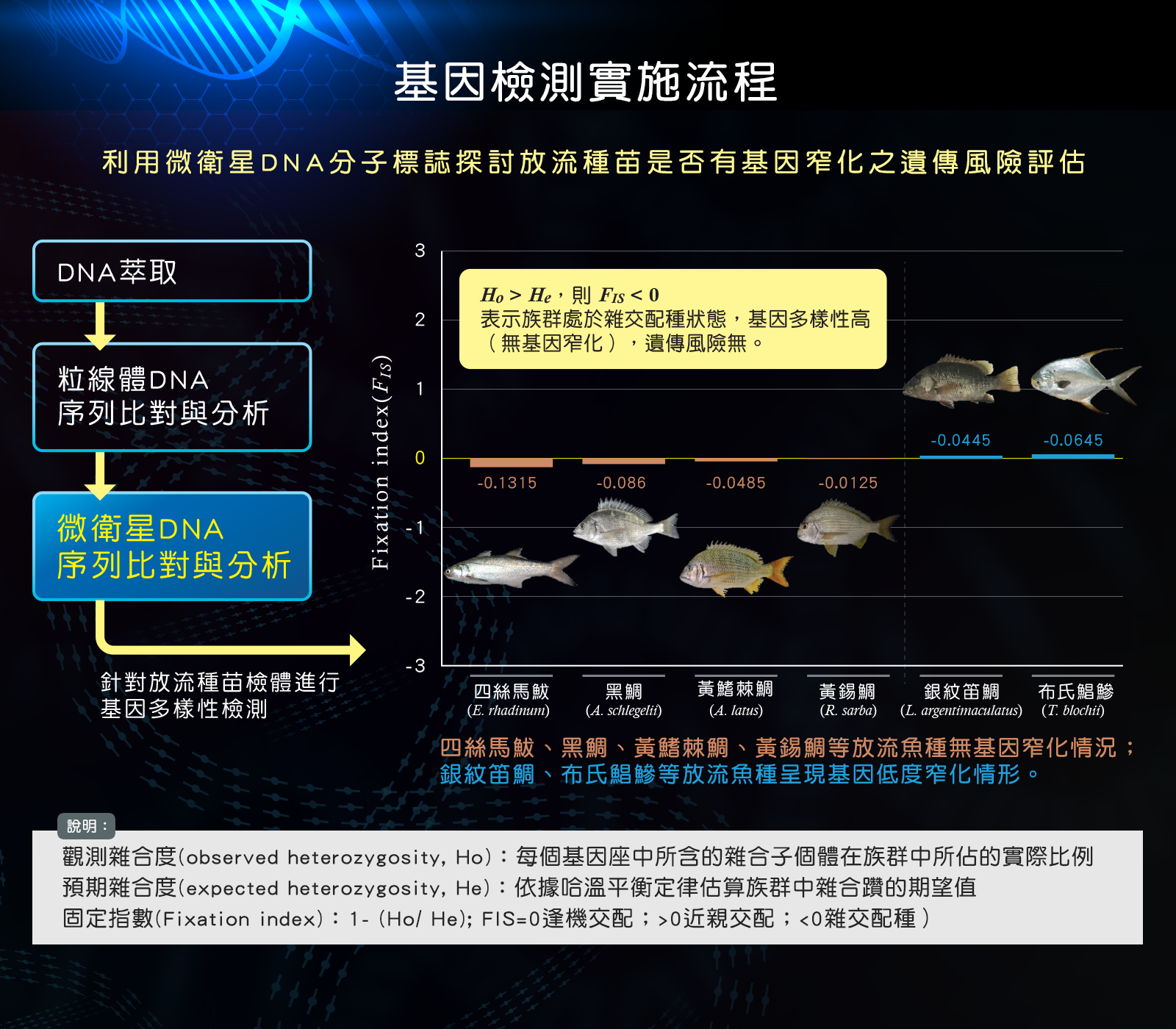

一般人也可能會擔心,在研究室中培育的種苗,會不會造成基因窄化,或者因為大量的近親交配,出現遺傳疾病、抵抗力降低等問題?「有些國家會堅持使用自己實驗室裡生產出來的魚作為種魚,的確會有比較多問題。但是我們臺灣的做法不一樣,我們都是直接到市場購買活魚回來當做種魚,一批之後再換一批,這樣就能維持基因的多樣性。」廖教授和團隊建立起基因資料庫,利用微衛星 DNA 分子標誌,監測放流種苗是否有基因窄化的遺傳風險評估。同時也會定期捕回流放的魚,希望透過多元的監測,來確保流放的每一條魚都是有益而且有效的。

圖說:透過基因檢測,確保放流種苗都能維持基因的多樣性。

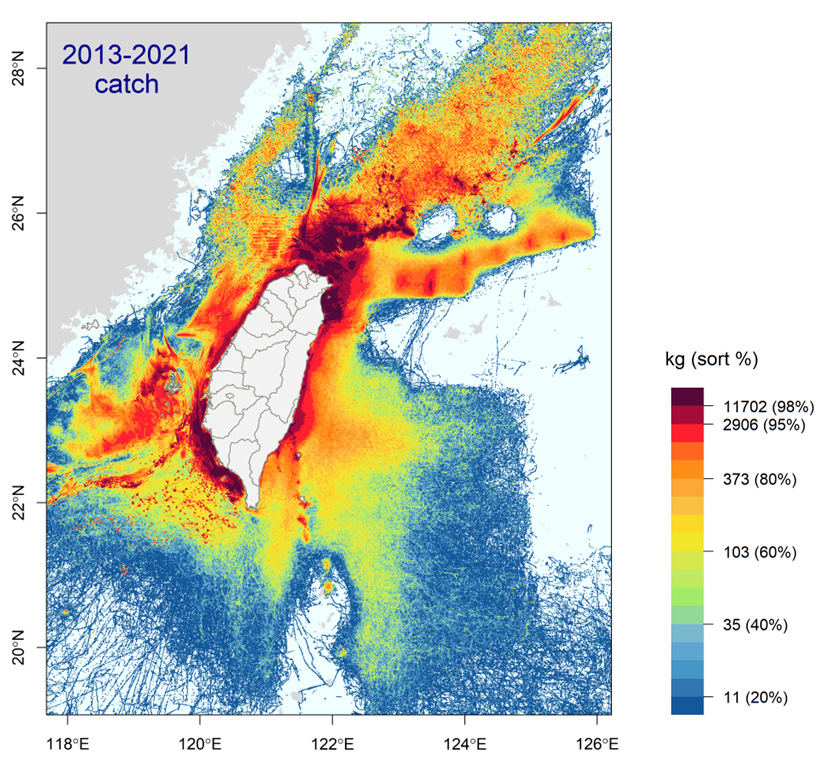

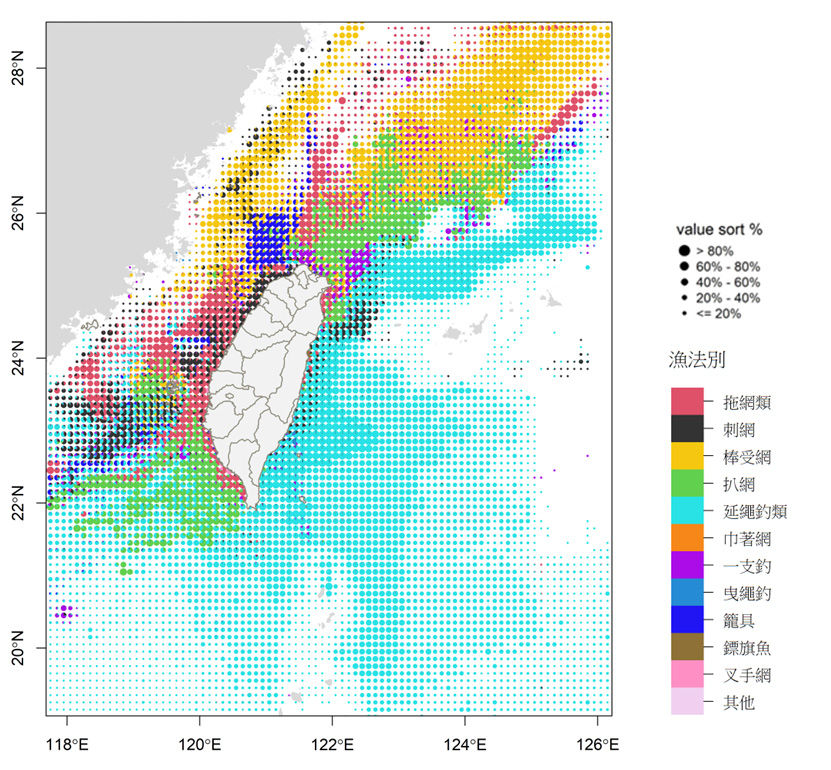

要提高沿近海漁業的發展,科技所貢獻的力量也不缺席。早在 2007 年,臺灣的漁船就安裝了漁船航程記錄器(VDR)。當年是用來落實漁船用油補助的工具之一,可以記錄漁船出海的航行距離,方便推算用油量。後來這套系統在廖教授的建議和研究之下又逐步擴充,成為漁業大數據收集的基礎。只要將漁船每三分鐘定時回報的巨量數據拆解之後,就可以同步掌握漁船的位置、船速,甚至作業季節、時間長短、漁場範圍和魚種等等。過去難以取得的資訊,現在都可以一手掌握。

這套系統除了幫助政府管理漁業運作、理解漁民需求之外,也在 2008 年的日本 311 大地震發揮了功效。當時東電的核廢料進入海中,全世界都對這個污染保持高度關注,臺灣又與日本鄰近,民眾尤其擔心遭輻射污染的海鮮會進入臺灣。廖教授為此接受邀請去參加漁業署的會議,用 VDR 所收集到的數據,證明臺灣漁民沒有進入輻射污染的海域進行捕撈。證據自己發聲,成功緩解全國上下緊張的情緒。

廖教授進一步提到,21 世紀有兩大重要科技,資訊科技是其一,例如之前提到的 VDR,另一項就是生物科技。臺灣的漁業要能夠走得更長久、更穩健,勢必要跟這兩項科技緊密結合。廖教授指出,發展生物科技的理由,可以利用環境 DNA(eDNA)來說明。所謂的 eDNA,指的是從任一個水域裡頭取水,就能透過 DNA 的比對,辨識出有哪些生物曾經在這裡停留過。

這項科技的好處在於,可以在精簡人力物力的情況下,更精準的判別出生物的移動與消長。如果將這個技術再運用到岸上,例如抽查漁獲時,便可以確認漁船上是否有保育類的魚種,甚至夾帶走私海鮮等等。我們可以說 eDNA 的功能不只是幫助政府訂定更正確的監督法規,同時也是讓民眾安心購買海鮮的保證之一。

圖說:有了數據資料,就可以做出漁場熱點分佈,幫助漁民更有效率的捕撈。

提到進入漁業領域的原因,廖教授笑稱其實是因為填志願的陰錯陽差,才進入漁業學系。不過,也是因為這個命中注定的錯誤,讓廖教授看見了漁民的樸實與力量,認識了海洋的壯麗與偉大,從此之後一頭栽進了漁業中,只要有需要他的地方,廖教授都願意投入百分之百的心力與時間來研究、創新、改進。這也是為什麼臺灣的沿近海漁業,自從高峰之後,雖然有逐漸成為夕陽產業的態勢,但是廖教授卻能從中看出利用科技來改變漁業現況的轉機。不只讓臺灣的沿近海漁業重新轉動起來,更要從傳統走向創新,從掠捕轉為永續。廖教授笑稱「漁業給我了工作,我對漁業要忠誠」,廖教授為臺灣漁業的全心投入,正是最好的體現了臺灣人作為海洋之子的熱情。

圖片來源:以上圖片由 廖正信特聘教授提供。