隨著臺灣經濟的快速發展,水產品需求不斷的增加,漁業技術不斷進步,加上自 65 年起各國逐漸實施 200 浬的經濟水域,限縮臺灣漁民在海上揮灑的舞台,使得臺灣漁船隊擠縮到臺灣沿近海作業,導致漁獲強度超限,再加上氣候變遷,海域生態環境遭受汙染與破壞等衝擊下,沿近海漁業資源呈現衰退之現象。

漁業署自 91 年起,委託臺灣漁業永續發展協會(現為財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會)進行大規模計畫性的種苗放流工作,迄今進行放流的物種約有二十餘種,累積數量已超過一億二千萬尾,其中又以黑鯛、黃錫鯛、黃鰭鯛、布氏鯧鰺、銀紋笛鯛、四絲馬鲅等,放流區域亦涵蓋全臺各縣市沿近海域以增裕臺灣沿近海漁業資源。

.近二十年前五大放流魚種(單位:千尾)

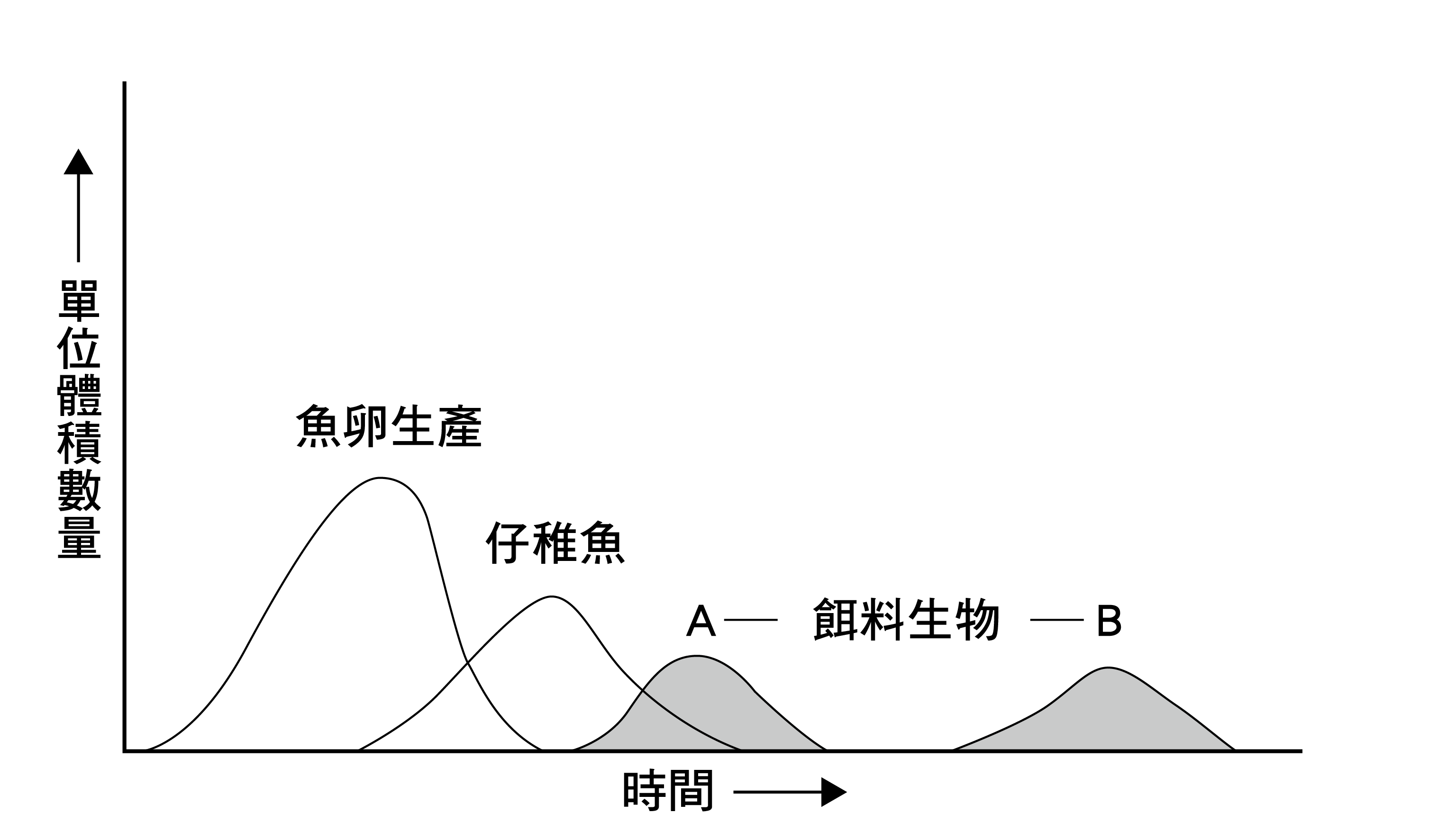

魚苗有主動攝食並適應環境的能力時放流是放流的最佳時機。所以放流時要考慮魚種的產卵期,並於低死亡率、高成長率的階段及考慮棲地有足夠之餌料生物密度時放流。臺灣人工放流依據種苗的體長與培育方式區分為以下三種:

當仔稚魚孵化後,其天然水域之餌料生物必需適時出現(時間 A), 如果時間延遲到 B,仔稚魚就會因飢餓而死亡

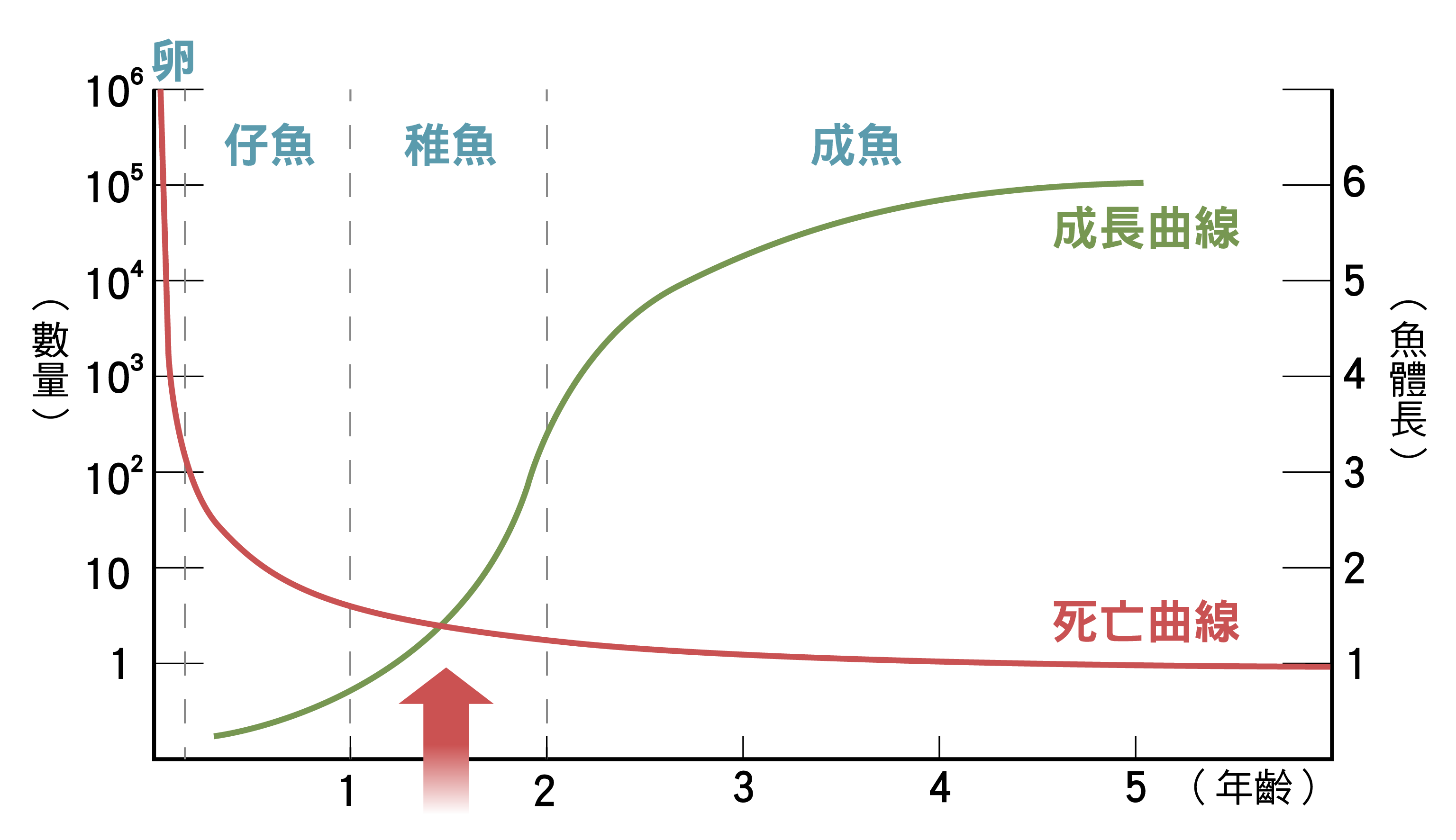

理想環境下硬骨魚類族群於生活史中族群的死亡曲線和體長成長圖(年齡與體長是設定值)。

不同之魚種,有其適合之棲息或成長之棲地類型,應就不同棲地特性選擇適合之放流物種:

如放流在近港岸邊或岩礁岸旁,則使用魚梯進行放流作業。

.魚梯放流

.魚梯放流

如放流地點較遠時,則以人力提水桶接力放流方式傳遞魚苗較為省時省力。

.人力提水桶接力放流

.人力提水桶接力放流

魚苗以船舶載運至選定放流海域,再將海水慢慢流入水桶內使魚苗適應當地水溫及鹽度,再讓魚苗自行游離水桶。

.漁船載運放流

.漁船載運放流

.放流方法影片介紹

為確保生產與放流魚苗之健康程度,放流魚苗需經過查核以確保生產的合法性以及魚苗的健康性,如魚體長度、健康狀況、體色、反應、池水鹽度,以及病毒檢測等項目。

.魚苗驗收與放流(魚體較易損傷、魚苗單價高)

.魚苗驗收與放流(魚體較耐運輸)

漁業署委託專家學者針對臺灣海域的棲地生態、生物生活習性及環境適應性等因素評估,選出適合放流的魚種,並依研究結果訂定「水產動植物放流限制及應遵行事項」公布各放流地點及可放流之魚種。

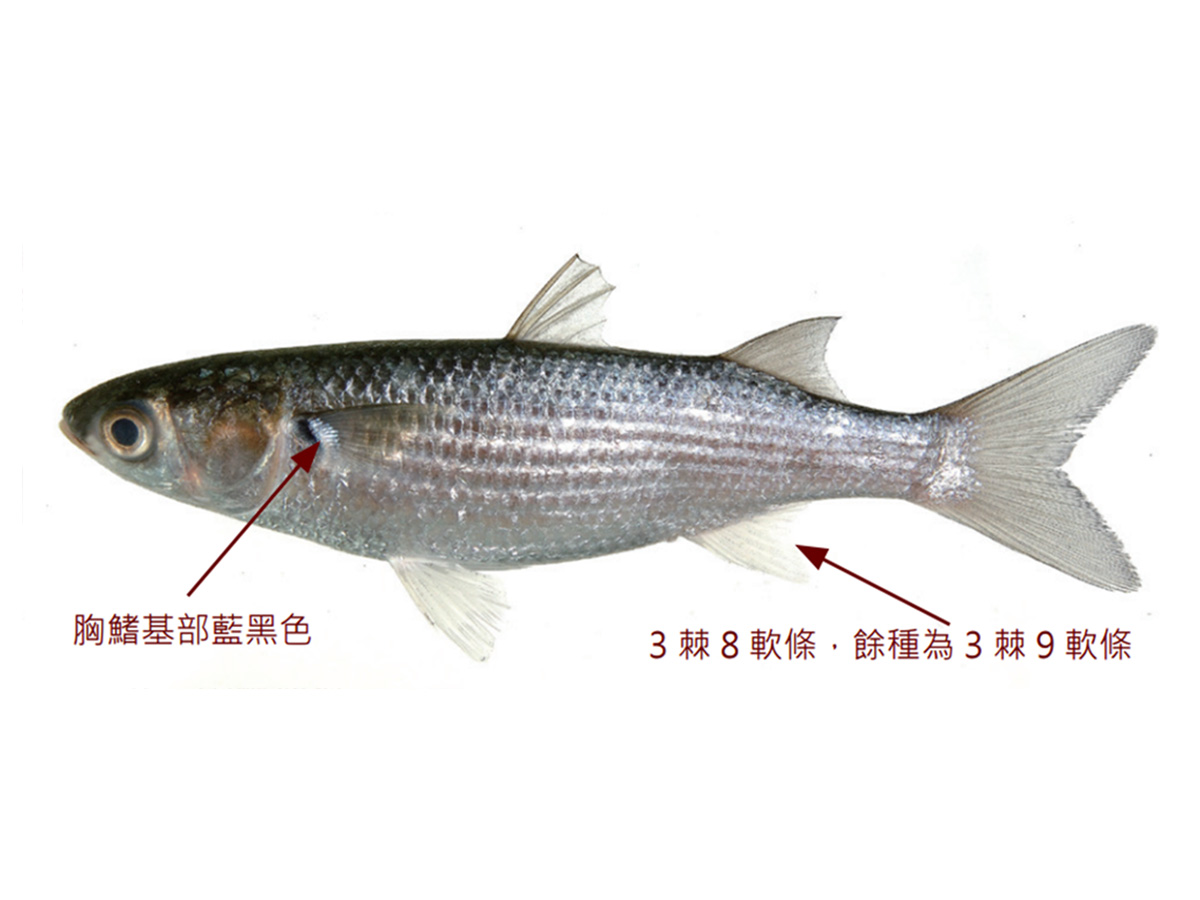

| 俗名 | 烏仔 |

|---|---|

| 學名 | Mugil cephalus |

| 放流體長 | 5cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部:花蓮縣、臺東縣 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 主要分布於全球熱帶、亞熱帶及溫帶海域,棲息於近海沿岸、河口和淡水區域,是一種廣鹽、廣溫且適應性強的魚種,同時也是季節性的洄游魚類。幼魚常溯河入淡水河川。產卵期時會洄游至外海產卵。仔魚仰賴底棲性的小甲殼類為生,幼魚就會變為草食性,以植物碎片、矽藻、藍藻與海藻等為食。 |

.烏魚

.圖表-烏魚放流地區

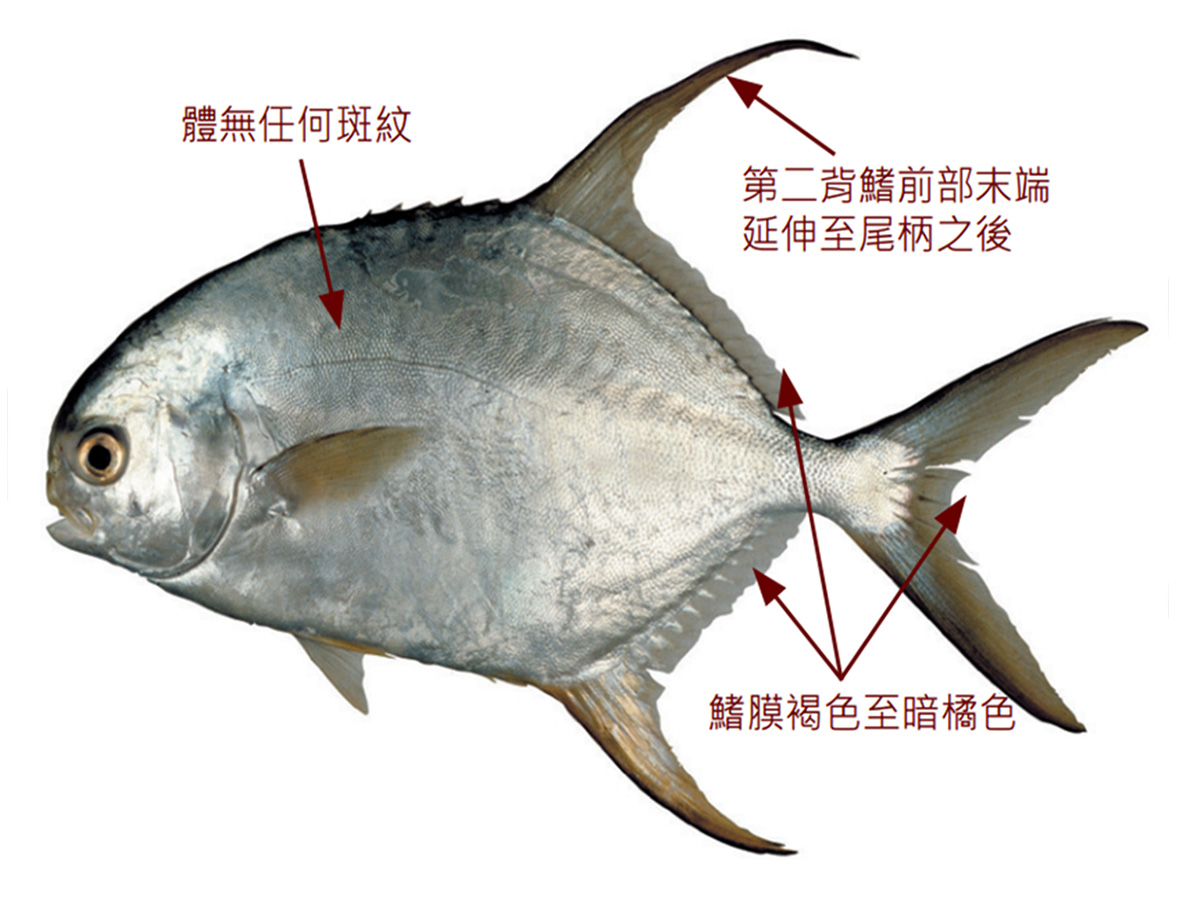

| 俗名 | 金鯧、紅衫 |

|---|---|

| 學名 | Trachinotus blochii |

| 放流體長 | 5cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:新北市、桃園市、新竹縣/市 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部: 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 分布於印度 - 太平洋之暖水域。在臺灣以南部、東部海域有產。幼魚主要棲息於近沿岸砂泥底質水域或砂泥底質的內灣,成魚則成群棲息於沿岸礁石底質水域。以生活於沙地之軟體動物或其它具硬殼之無脊椎動物為食。 |

.布氏鯧鰺

.圖表-布氏鯧鰺放流地區

| 俗名 | 黑格 |

|---|---|

| 學名 | Acanthopagrus schlegelii |

| 放流體長 | 5cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部:花蓮縣、臺東縣 離島:澎湖縣、金門縣、連江縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 分布於西太平洋區,包括日本、韓國、臺灣及中國沿海。在臺灣普遍分布各海域。主要棲息於 1~15 公尺深的沿岸水域,常在港灣、紅樹林、蚵棚、紅樹林或堤防區的消波塊附近活動,屬於廣鹽性魚類,尤其是小魚和亞成魚,常常出現在泥沙底質的河口半淡鹹水域。以甲殼類、軟體動物與棘皮動物為食。雌雄同體,會性轉變,在 3~4 歲前全為雄性,其後轉變為雌性。 |

.黑鯛

.圖表-黑鯛放流地區

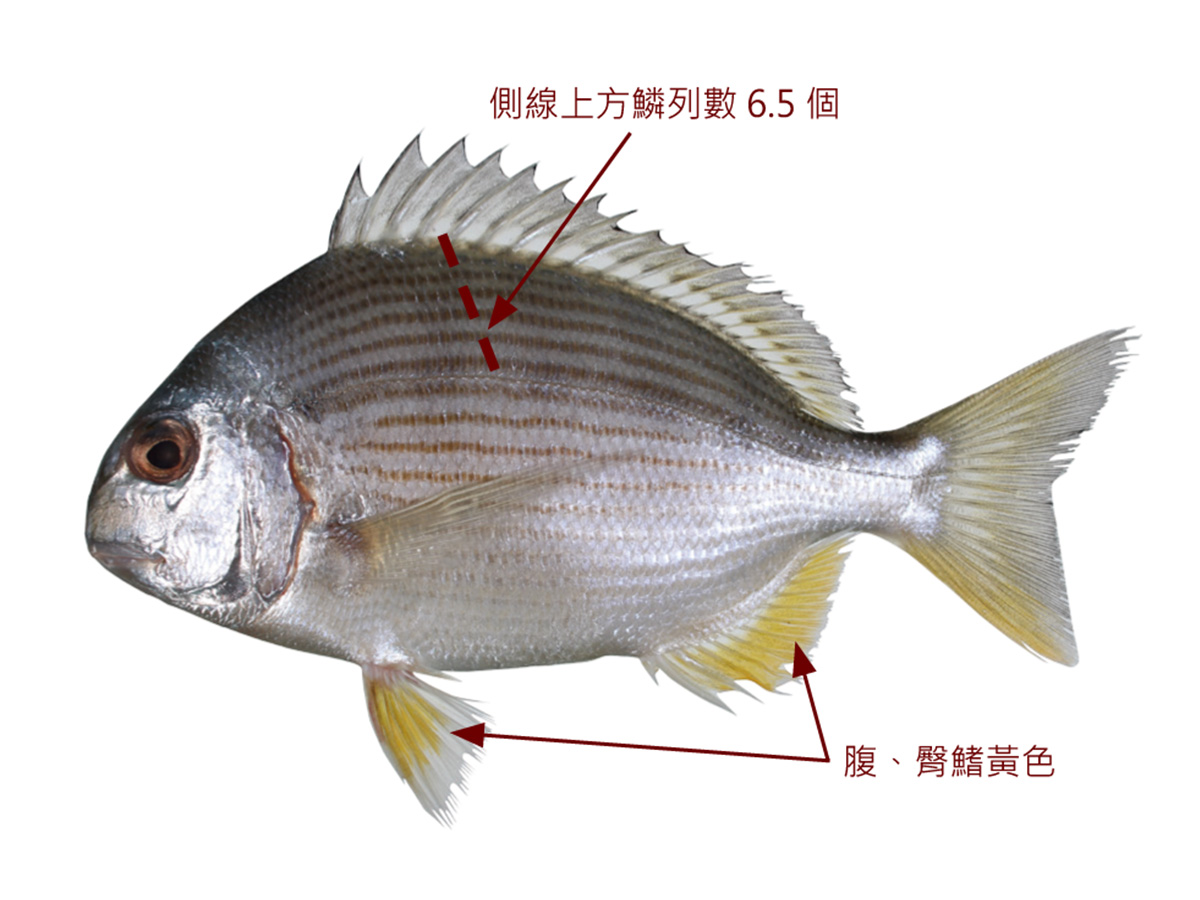

| 俗名 | 枋頭 |

|---|---|

| 學名 | Rhabdosargus sarba |

| 放流體長 | 5cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部:花蓮縣、臺東縣 離島:澎湖縣、金門縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 分布於印度-西太平洋區。臺灣分布於南部、西部及澎湖海域。主要棲息於沿岸岩礁區或礁砂交錯處,亦常進入河口沼澤區域活動。幼魚時,生活於河口水域,隨著成長而逐漸向深處移動。春末時為其產卵期。群居性,以無脊椎動物為食,特別是軟體動物。 |

.黃錫鯛

.圖表-黃錫鯛放流地區

| 俗名 | 午仔 |

|---|---|

| 學名 | Eleutheronema rhadinum |

| 放流體長 | 2cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部: 離島: |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 分布於印度至西太平洋區海域,在臺灣周邊分布以南部及西南部居多。主要棲息於沿岸砂泥底質地形環境,也包括河口、紅樹林等半淡鹹水海域。喜群棲性,有季節洄游之習性。以蝦、蟹、魚類及蠕蟲等為食。 |

.四絲馬鮁

.圖表-四絲馬鮁放流地區

| 俗名 | 赤翅仔 |

|---|---|

| 學名 | Acanthopagrus latus |

| 放流體長 | 5cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部: 離島:澎湖縣、金門縣、連江縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 分布於印度-西太平洋區。在臺於的北部、東北部及西部較為常見。主要棲息在泥地或砂質底地形之陸棚或沿岸海域,亦會進入河口或淡水域中。幼魚時期棲息在灣內平緩之半淡鹹水域。以軟體動物、甲殼類、棘皮動物及其他小魚為主食。 |

.黃鰭鯛

.圖表-黃鰭鯛放流地區

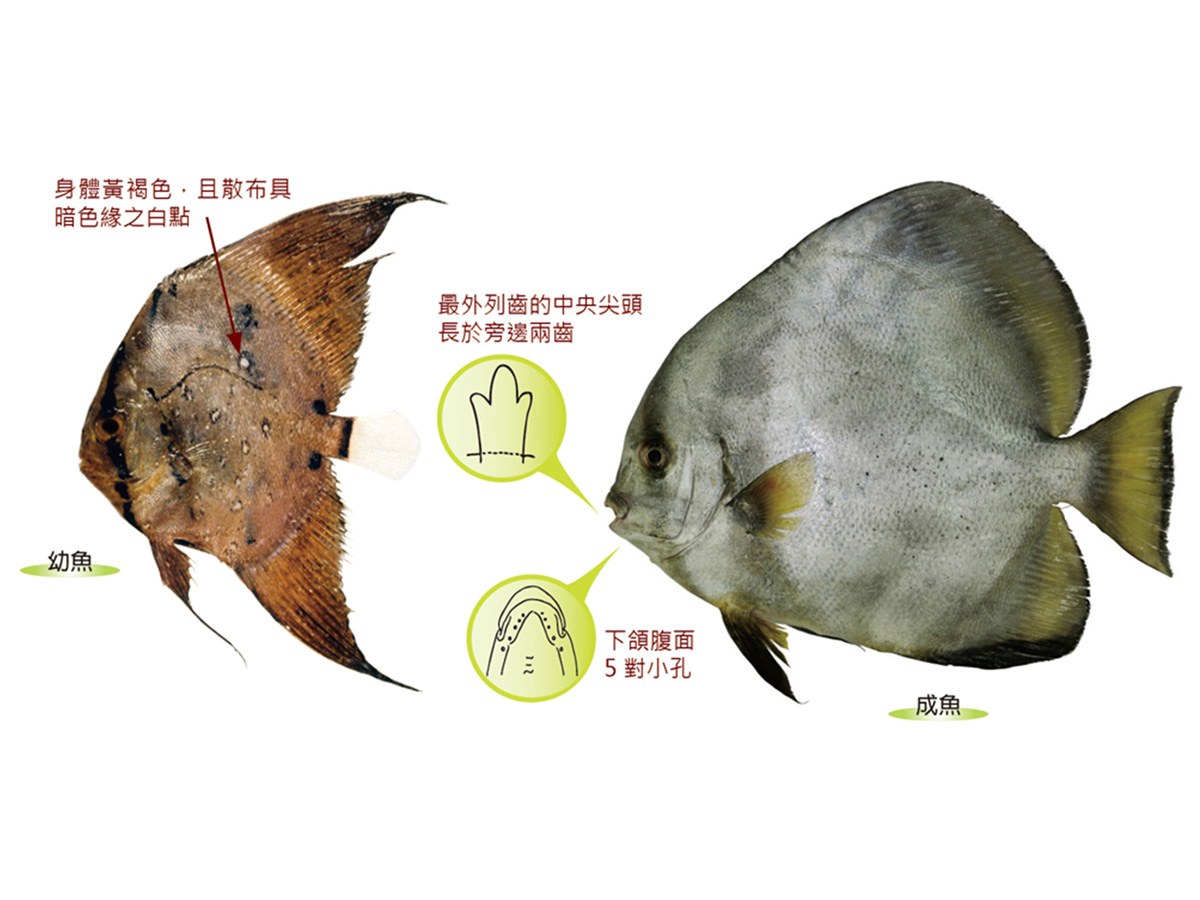

| 俗名 | 蝙蝠魚、鯧仔 |

|---|---|

| 學名 | Platax orbicularis |

| 放流體長 | 3cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、宜蘭縣 中部: 南部:屏東縣 東部:花蓮縣、臺東縣 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 分廣泛分布於印度-太平洋區。除西部海域外,臺灣各地海域及離島均產。幼魚主要棲息在淺海域或河口水層中,因為體色為枯黃褐色,會擬態成枯葉或在水面的漂浮物下躲藏。成魚則往較深的水域活動(0 至 30 公尺水深)。屬雜食性魚類,主要是以藻類、小型無脊椎動物或小魚為食。 |

.圓眼燕魚

.圖表-圓眼燕魚放流地區

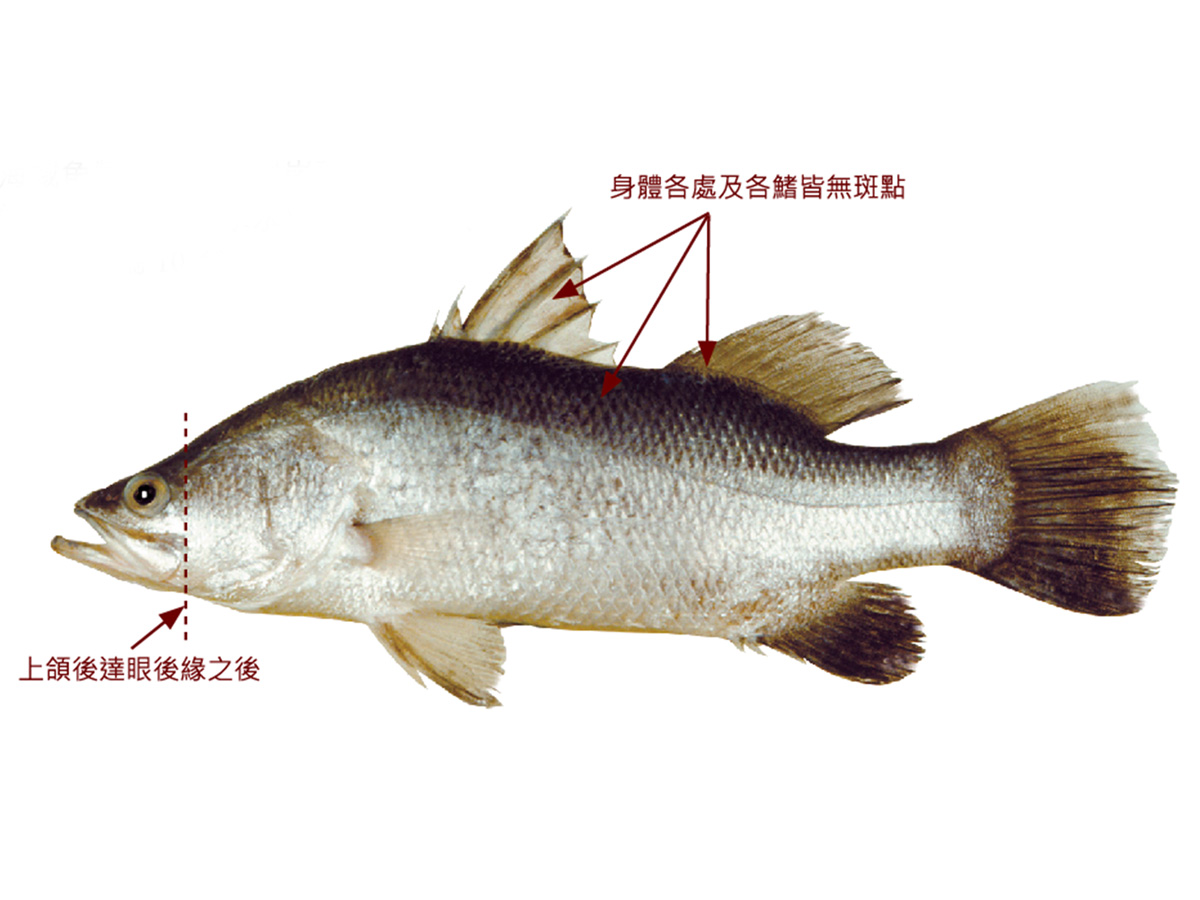

| 俗名 | 金目鱸 |

|---|---|

| 學名 | Lates calcarifer |

| 放流體長 | 5cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部: 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部: 離島: |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 分布於印度-西太平洋沿岸之半淡鹹水域。在臺灣北部、西部及南部皆有分布。主要棲息於礁石與泥沙交匯處沿岸、潟湖水域與河口、紅樹林等半淡鹹水水域,也會溯入河川水域中,尤其小魚與亞成魚較常見於河川水域。會性轉換,屬於先雄後雌的魚種,在河口處繁殖。肉食性魚類,以小型魚類、無脊椎動物為食。 |

.尖吻鱸

.圖表-尖吻鱸放流地區

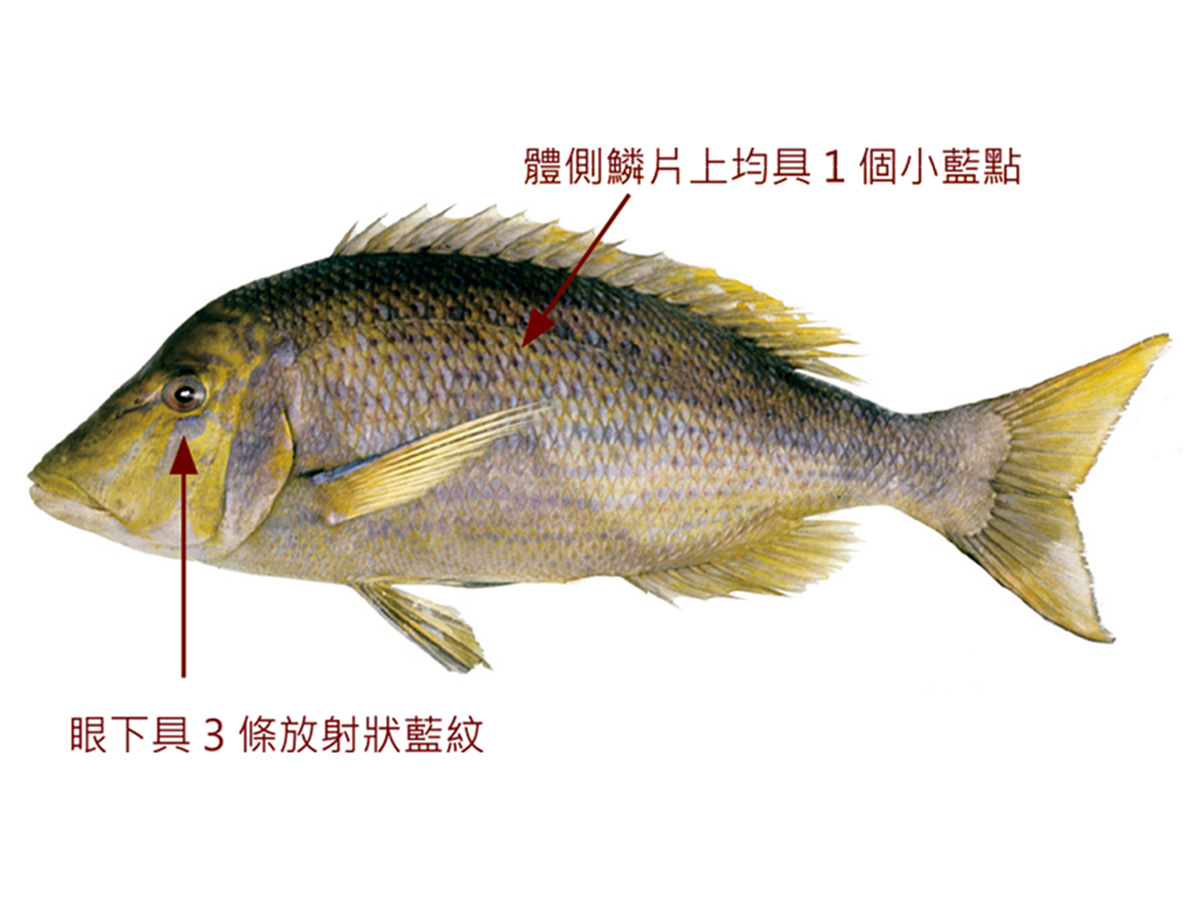

| 俗名 | 青嘴、龍尖 |

|---|---|

| 學名 | Lethrinus nebulosus |

| 放流體長 | 5cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部: 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 分布於印度-西太平洋區,臺灣分布於南部、東北部、蘭嶼、綠島及澎湖海域。主要棲息於潟湖、河口半淡鹹水域、平坦沙底及沿岸珊瑚礁、岩礁區外緣。主要棲息深度的範圍為10-75公尺。主要以軟體動物、甲殼類及小魚為食。 |

.青嘴龍占

.圖表-青嘴龍占放流地區

| 俗名 | 紅槽 |

|---|---|

| 學名 | Lutjanus argentimaculatus |

| 放流體長 | 5cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部:花蓮縣、臺東縣 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 主要分布於印度-西太平洋區。在臺灣分布於西部、南部、北部及澎湖群島海域。舉凡石礫區、岩石區、珊瑚礁區或外海獨立礁均可見其蹤跡。為夜間覓食,屬肉食性,以魚類、甲殼類或其它底棲無脊椎動物為食。 |

.銀紋笛鯛(圖片來源:Wikipedia- Jean-Lou Justine)

.圖表-銀紋笛鯛放流地區

| 俗名 | 海瓜子、花蛤 |

|---|---|

| 學名 | Ruditapes variegata |

| 放流體長 | 2cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部: 離島:澎湖縣、金門縣 |

| 建議放流方式 | 潛水放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 主要分布於中國大陸、臺灣,常棲息在淺海的砂泥底,以其強而有力的斧足潛砂而行,並濾食水中之浮游生物。 |

.小眼花簾蛤

.圖表-小眼花簾蛤放流地區

| 俗名 | |

|---|---|

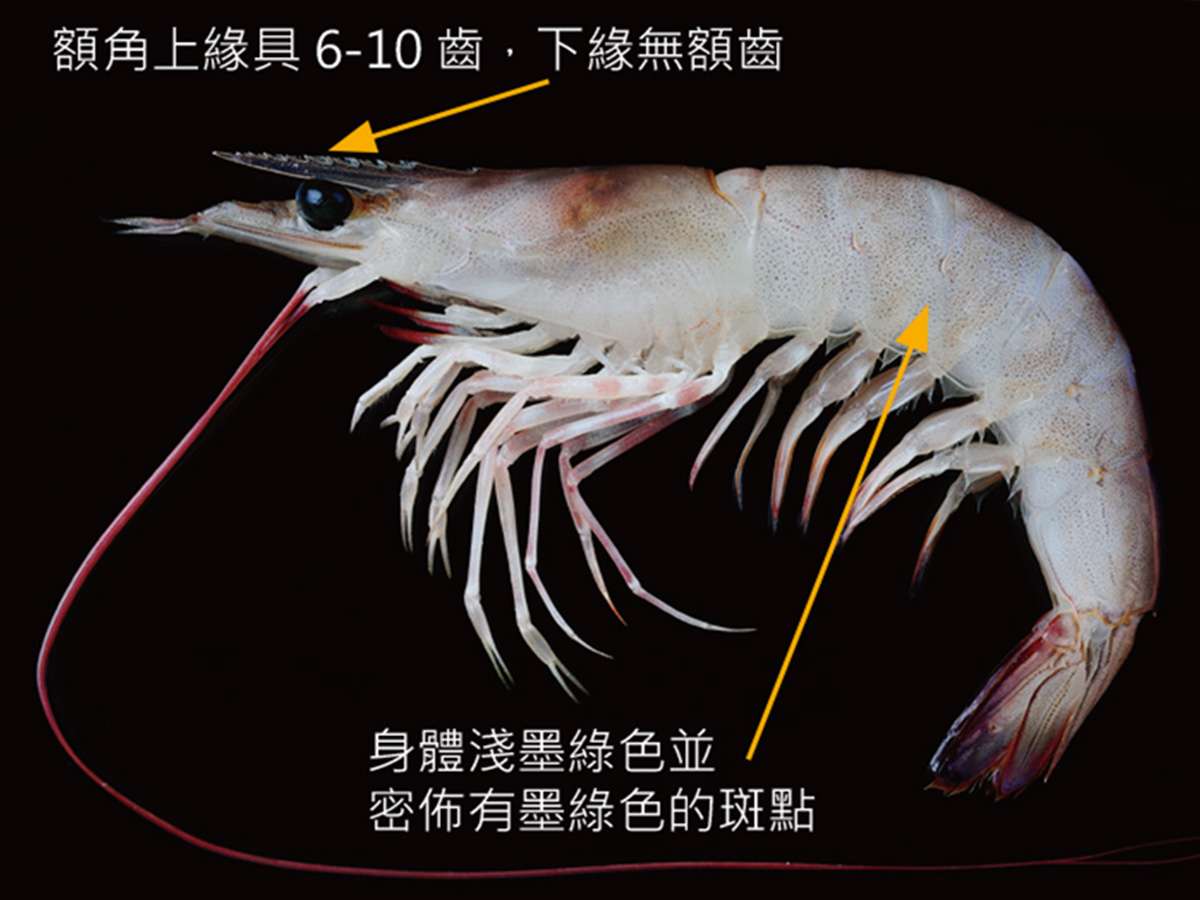

| 學名 | Metapenaeus ensis |

| 放流體長 | 黑殼苗 |

| 可放流縣市 | 北部: 中部: 南部: 東部: 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 否 |

| 簡介 | 分布於印度西太平洋,從印度東岸至斯里蘭卡,日本到澳洲都有分布,在臺灣各地沿岸均有漁獲並以西部海域較多,亦有養殖。主要棲息於自淺海至100公尺水深之沙或沙泥底質海域。同時成蝦對於低鹽度、高水溫和低溶氧等環境具有較強適應能力,屬重要的經濟種類。 |

.沙蝦

.圖表-沙蝦放流地區

| 俗名 | |

|---|---|

| 學名 | Strombus canarium canarium |

| 放流體長 | 1cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市 中部: 南部:臺南市、高雄市、屏東縣 東部: 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 潛水放流 |

| 是否可以船放 | 否 |

| 簡介 | 分布印度洋-太平洋海域。大多分布於潮間帶以下延伸至6m範圍內,但亦有成螺分布於潮間帶往下延伸55m處。屬中大型物種,外殼表面光滑,輪廓圓潤厚重,被廣泛地製成裝飾品。 |

.水晶鳳凰螺

.圖表-水晶鳳凰螺放流地區

| 俗名 | |

|---|---|

| 學名 | Haliotis diversicolor |

| 放流體長 | 2cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、宜蘭縣 中部: 南部:屏東縣 東部:花蓮縣、臺東縣 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 潛水放流 |

| 是否可以船放 | 否 |

| 簡介 | 臺灣特有種鮑魚,以粗紋與平紋的產量最多,兩者不同處為粗紋臺灣鮑殼面螺肋紋較平紋臺灣鮑殼面明顯,背殼孔數為6~9 個。產地分布北部、東部的沿海,外島包含綠島、蘭嶼及澎湖等沿海潮間帶至水深5公尺之間,且海底多為礁岩或鵝卵石,同時具有隱蔽性和藻類生長豐富的水域。 |

.九孔

.圖表-九孔放流地區

| 俗名 | 鐘螺 |

|---|---|

| 學名 | Tectus pyramis |

| 放流體長 | 1cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、宜蘭縣 中部: 南部:高雄市、屏東縣 東部:花蓮縣、臺東縣 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 潛水放流 |

| 是否可以船放 | 否 |

| 簡介 | 主要分布於印度-太平洋海區、南海、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、中國大陸、臺灣。常棲息在淺海珊瑚礁、潮間帶至潮下帶淺水域,夜間覓食,以附著性藻類為主。 |

.銀塔鐘螺

.圖表-銀塔鐘螺放流地區

| 俗名 | |

|---|---|

| 學名 | Anthocidaris crassispina |

| 放流體長 | 2cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、宜蘭縣 中部: 南部:屏東縣 東部:花蓮縣、臺東縣 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 潛水放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 主要分布在潮間帶至3公尺左右水深之岩礁岸。成體體殼直徑約6~8公分左右。整體呈均勻的紫黑色,棘刺粗而長,棘刺在水中不會呈現螢光。本種為雜食性海膽,但仍以大型藻類為主食,會挖洞躲藏,繁殖季節是5~7月份。 |

.紫海膽

.圖表-紫海膽放流地區

| 俗名 | 花市仔 |

|---|---|

| 學名 | Portunus pelagicus |

| 放流體長 | 2cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部: 離島:澎湖縣、金門縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 否 |

| 簡介 | 整體呈均勻的紫黑色,棘刺粗而長,棘刺在水中不會呈現螢光。本種為雜食性海膽, |

.遠海梭子蟹

.圖表-遠海梭子蟹放流地區

| 俗名 | 馬糞海膽 |

|---|---|

| 學名 | Tripneustes gratilla |

| 放流體長 | 2cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、宜蘭縣 中部: 南部:屏東縣 東部:花蓮縣、臺東縣 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 潛水放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 生活於珊瑚礁區及礁石區,常見於潮池及沿岸水深約10公尺以內的較淺水域(在小琉球地區常見其出現於海草叢中)。本種為大型海膽,成體體殼直徑可達12公分左右,體高達5~6公分左右。以大型藻類為主食,進食速度快。管足吸附力強,常將海藻、碎木片或垃圾吸附在身上。在臺灣的生殖季節為8~9月。 |

.白棘三列海膽

.圖表-白棘三列海膽放流地區

| 俗名 | 花枝 |

|---|---|

| 學名 | Sepia pharaonis |

| 放流體長 | 2cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部: 離島:澎湖縣 |

| 建議放流方式 | 岸際放流 |

| 是否可以船放 | 否 |

| 簡介 | 主要分布在亞熱帶海域,在臺灣分布西南、東北角及澎湖海域之淺海區至水深120公尺左右區域。一般夜晚比白天活躍;冬季水溫低時會移往100公尺左右之深水區越冬,春季則群游至淺水區交配、產卵。雌性虎斑烏賊壽命只有1年左右,一生只產卵1次,約300至3,000顆,產完卵後隨即死亡。 |

.虎斑烏賊

.圖表-虎斑烏賊放流地區

| 俗名 | 粉蟯、蛤仔 |

|---|---|

| 學名 | Meretrix lusoria |

| 放流體長 | 3cm 以上 |

| 可放流縣市 | 北部:基隆市、新北市、桃園市、新竹縣/市、宜蘭縣 中部:苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣 南部:嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 東部: 離島:連江縣 |

| 建議放流方式 | 潛水放流 |

| 是否可以船放 | 可 |

| 簡介 | 主要分布於日本、韓國、中國大陸西南及臺灣沿海,在臺灣分布於西部及北部海域,目前野生族群少,大部分為養殖。棲息於低潮區及稍深的淺海細砂的海底,會以斧足進行潛砂,並濾食水中之浮游生物。 |

.文蛤

.圖表-文蛤放流地區

標識放流是一種被用來觀察放流後的物種動向,例如分布、成長、死亡、殘存、加入等情形的研究方法。

| 標示法 | 標示成本 | 標示大小 | 標示傷害性 | 檢測成本 | 標示需犧牲個體 | 區分個體與群體 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 體外標籤法 | 相對便宜 | 相對較大 | 相對較高 | 相對便宜 | 不需要 | 均可 | 不適用所有物種且傷害性較大 |

| 化學染色法 | 相對便宜 | 適用反為較廣 | 相對較低 | 相對便宜 | 未必需要 | 群體 | 廢水處理、管制藥物 |

| 電子標示法 | 相對較高 | 相對較大 | 相對較高 | 相對較高 | 不需要 | 個體 | 系統建置及維護成本較高,定棲或特定洄游路徑物種較為適用 |

| 基因標示法 | 無 | 沒有限制 | 無 | 相對較高 | 不需要 | 群體 | 需建立基因資料庫,種魚體換度高時較難鑑別 |

| 耳石標示法 | 無 | 沒有限制 | 無 | 相對較高 | 未必需要 | 群體 | 分析成本較高且屬於貴重儀器,國內較不普及 |

利用如T型籤具結附於魚體的體外標識法,常見標識的位置在側線與背鰭基底之間,由身體的左側標入並貫穿身體。由於屬於侵入式的標識方法,標識後的個體需隨及進行藥浴消毒,以降低傷口發炎潰爛的可能性,之後暫時放養在繁殖水槽中7日以上待傷口癒合後擇日放流。

.8 公分黑鯛魚苗標識作業實況

.潛水觀察黑鯛標識魚苗活動情形

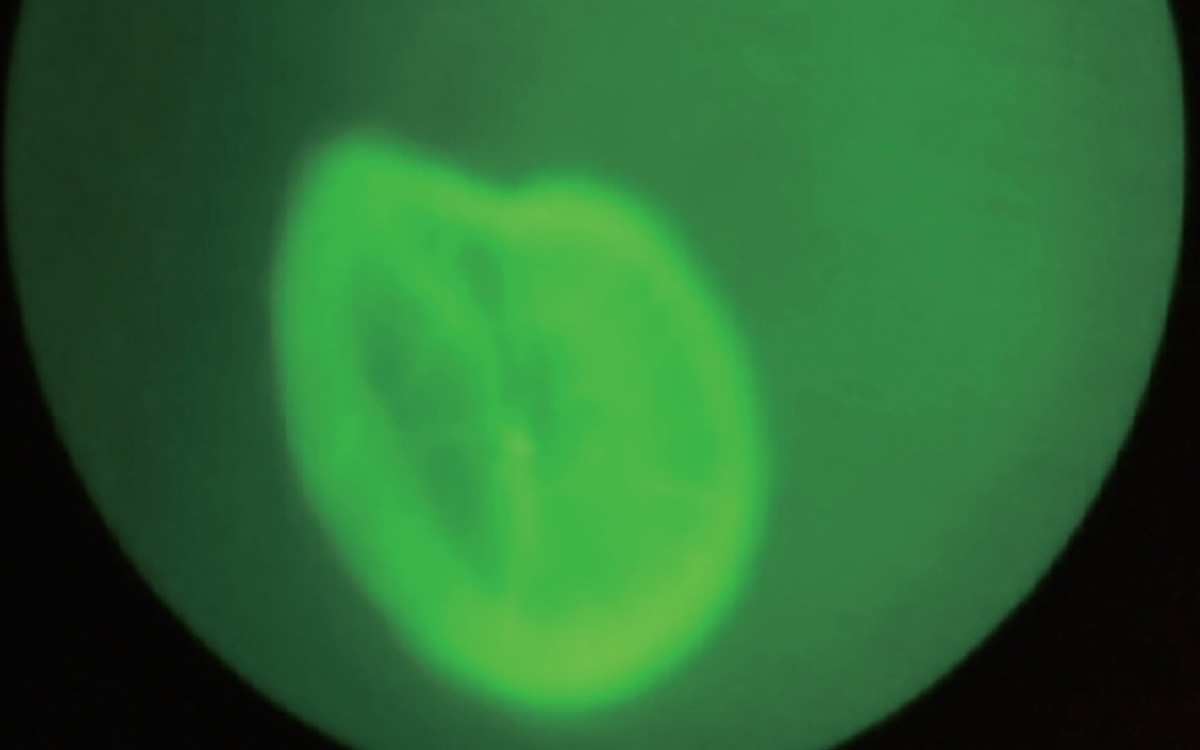

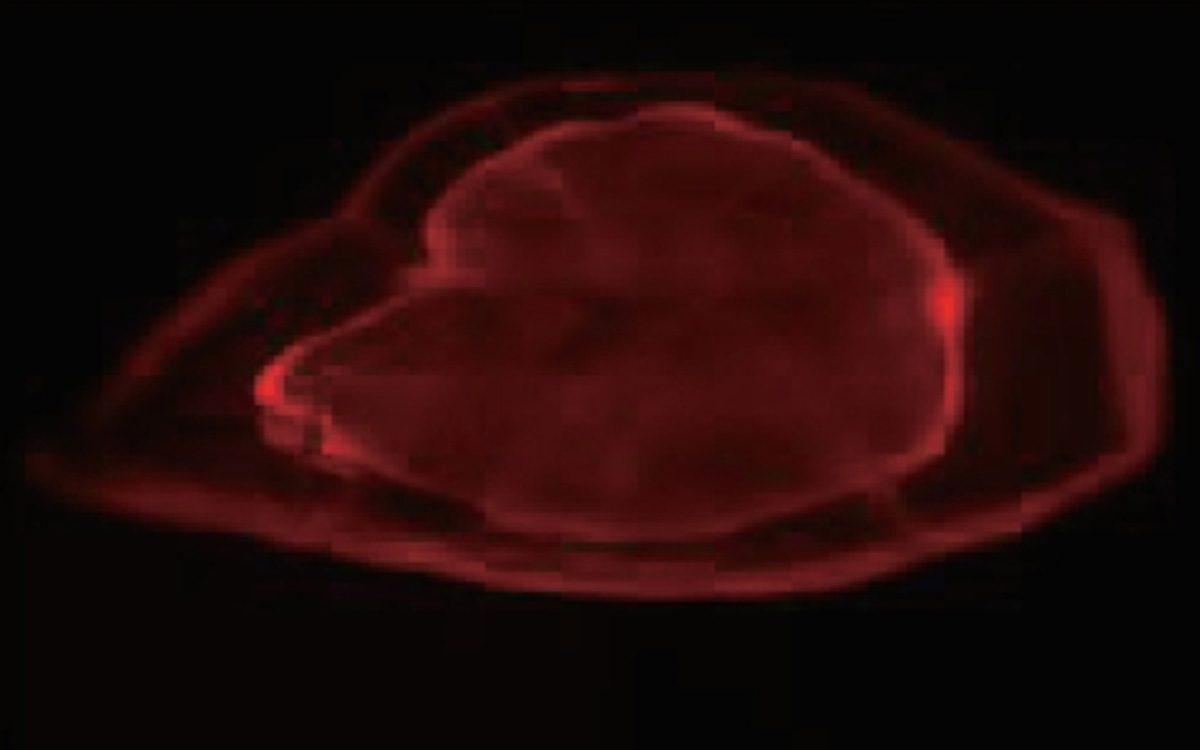

透過浸泡或混入餌料的方式,使得莤素 (Alizarin-3-methyliminodiacetic acid, ALC) 或及烴四環黴素 (Oxytetracycline Hydrochloride, OTC) 等化學物質可與耳石等硬組織結合形成標記,隨後可以利用此一標記在紫外線照射下產生螢光反應的特性來辨識標記。由於化學染色的最佳條件(濃度及時間)隨魚種而有所不同,濃度過低或時間過短可能造成無法有效標識,而濃度過高或時間過長則可能造成魚苗傷亡或增加標識作業成本。

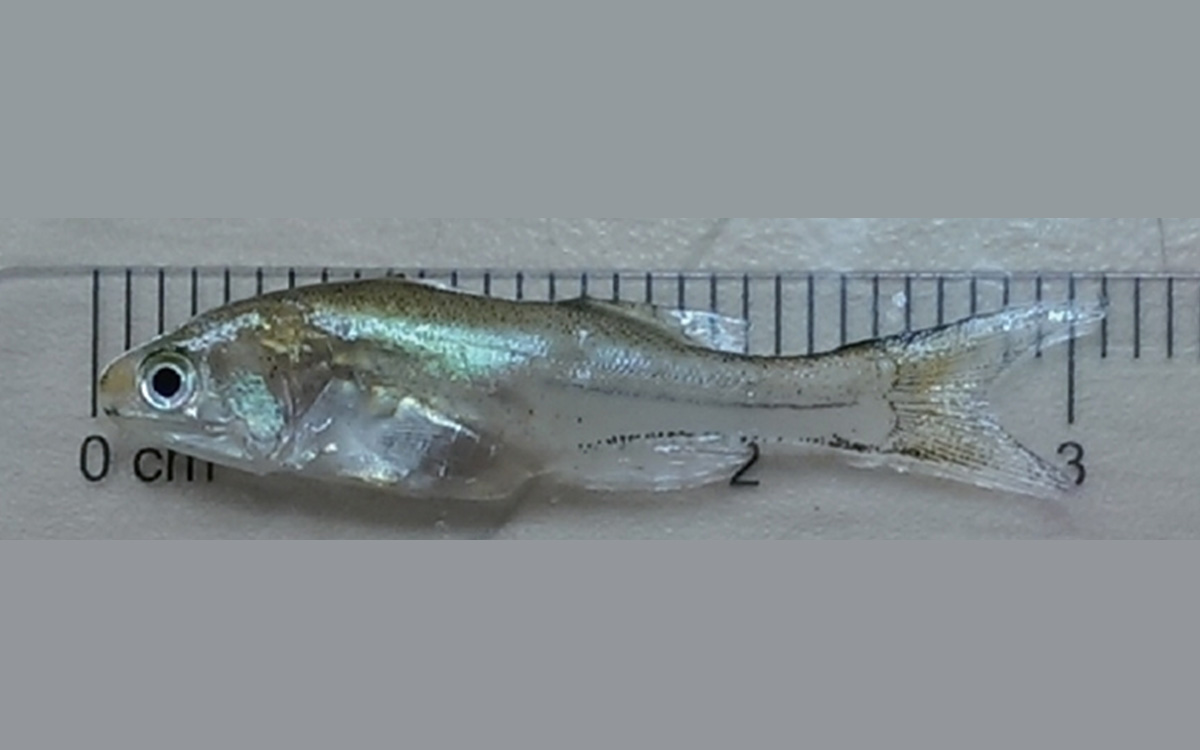

.化學標示用魚苗

.浸泡化學試劑

.浸泡 OTC-300ppm 24 小時

.浸泡 ALC-200ppm 24 小時

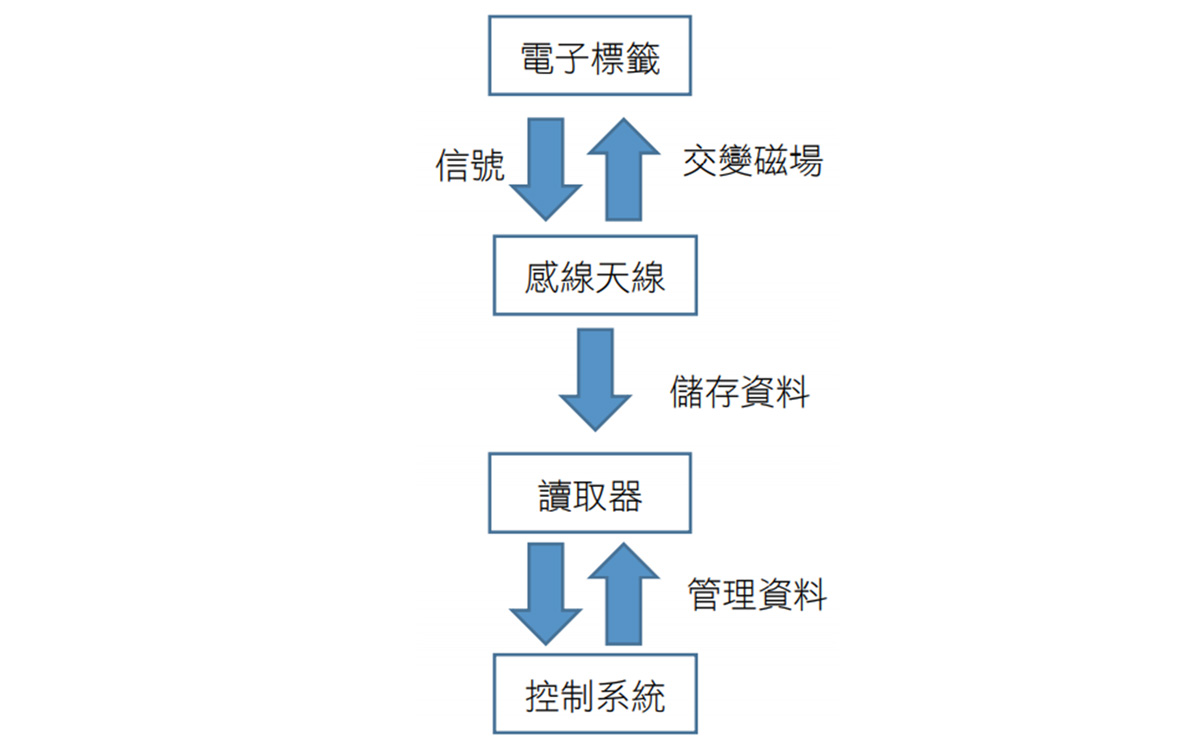

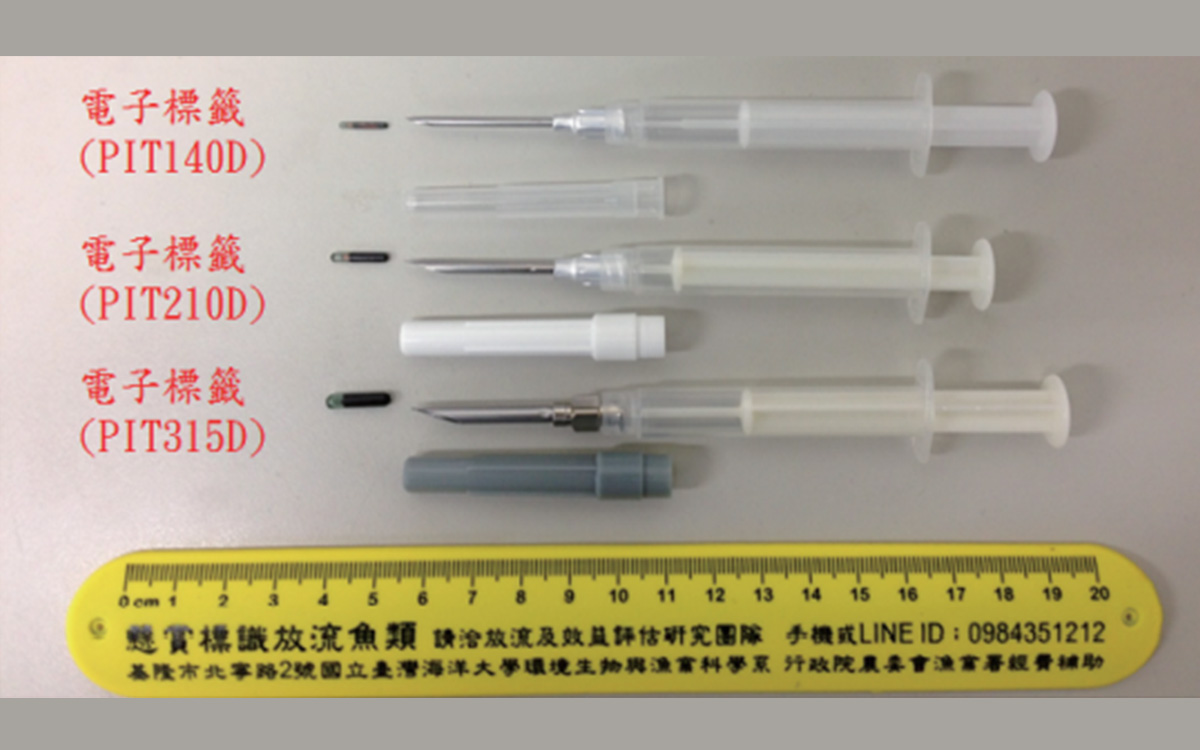

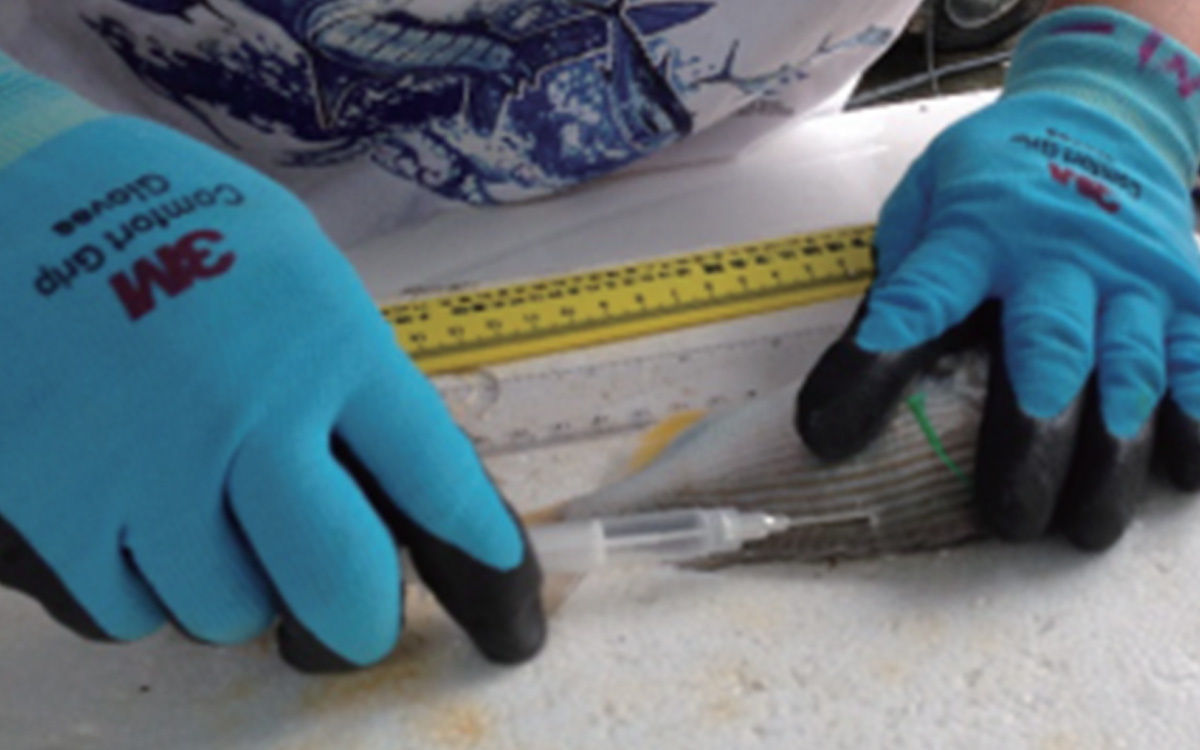

由於放流魚苗體長較小,因此使用較為普遍的被動整合雷達標籤 (Passive Integrated Transponder, PIT),PIT係利用封裝於標籤內的微型無線射頻電路 (RFID) 與外部天線磁場感應後,產生電能而將標籤內儲存的ID編碼發送至連接天線的讀取器。儲存於讀取器內資料可傳送至電腦建置資料庫進行管理及監控。PIT標籤由於無需內建電池,體積相對較小且工作壽命較長,由於標籤係透過低頻磁場與天線感應,信號可穿透任何非金屬物體而不受干擾。

.利用電子標示之魚苗標示作業流程

.電子標籤

.注射器植入狀況電子標籤

.手持式讀取器確認植入

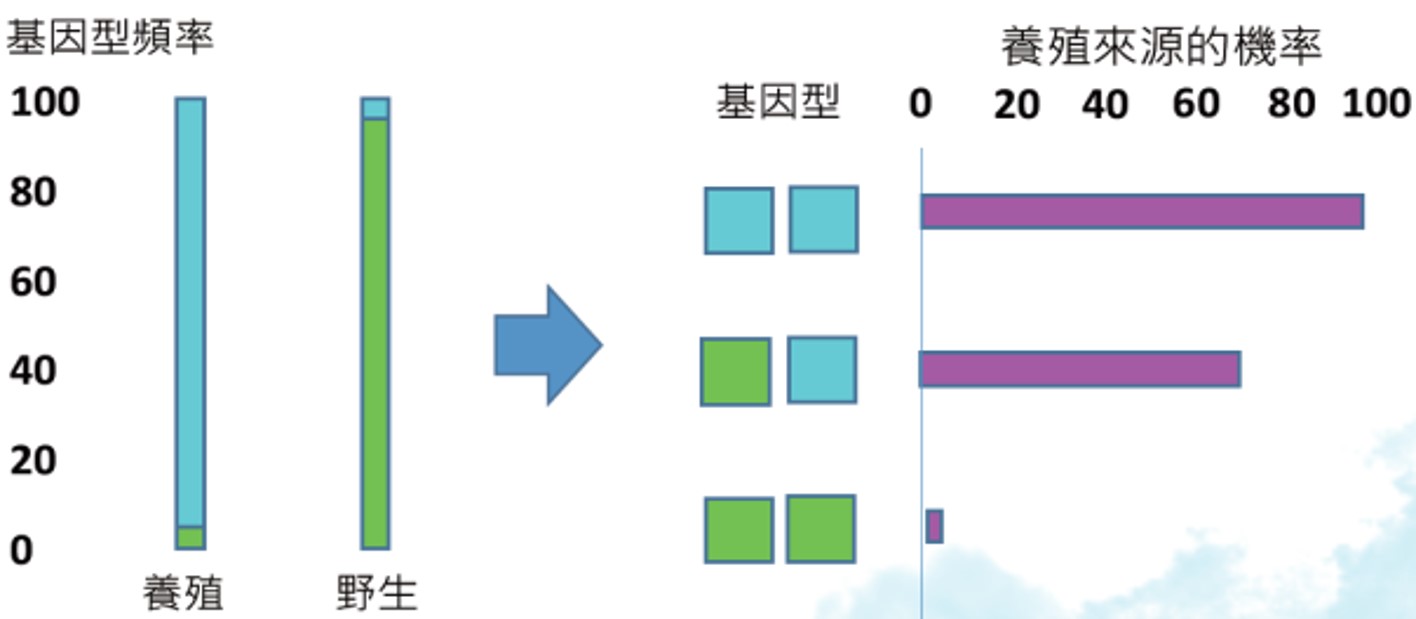

當野生與養殖來源族群之基因交流較少或甚至無基因交流時,其基因頻率會呈現一定的遺傳差異。因此可利用DNA分子標記將來源未知的野外採集樣本進行 1 個或多個特定基因型位點的頻率檢測,與養殖樣本比較後即可推測該樣本屬於野生或養殖來源的判別方法。

.分子標記鑑別種苗來源的基本原理

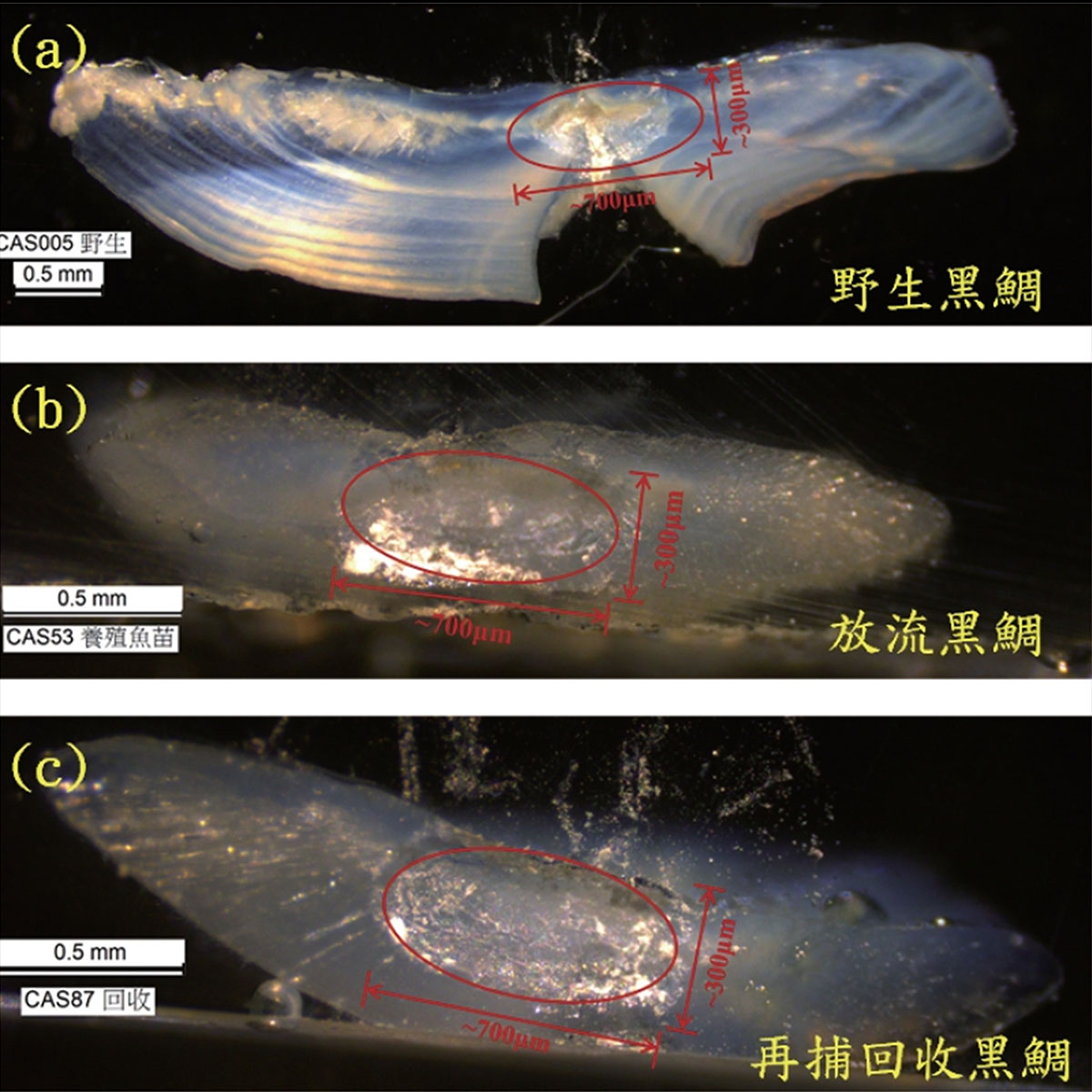

耳石微化學分析為近年來逐漸廣泛應用於探究生物生活史的新興技術,其原理為耳石上之微量元素組成會隨經歷的外在棲地環境變化,如溫度、鹽度與元素濃度 以及內在的生理變化而有所改變。

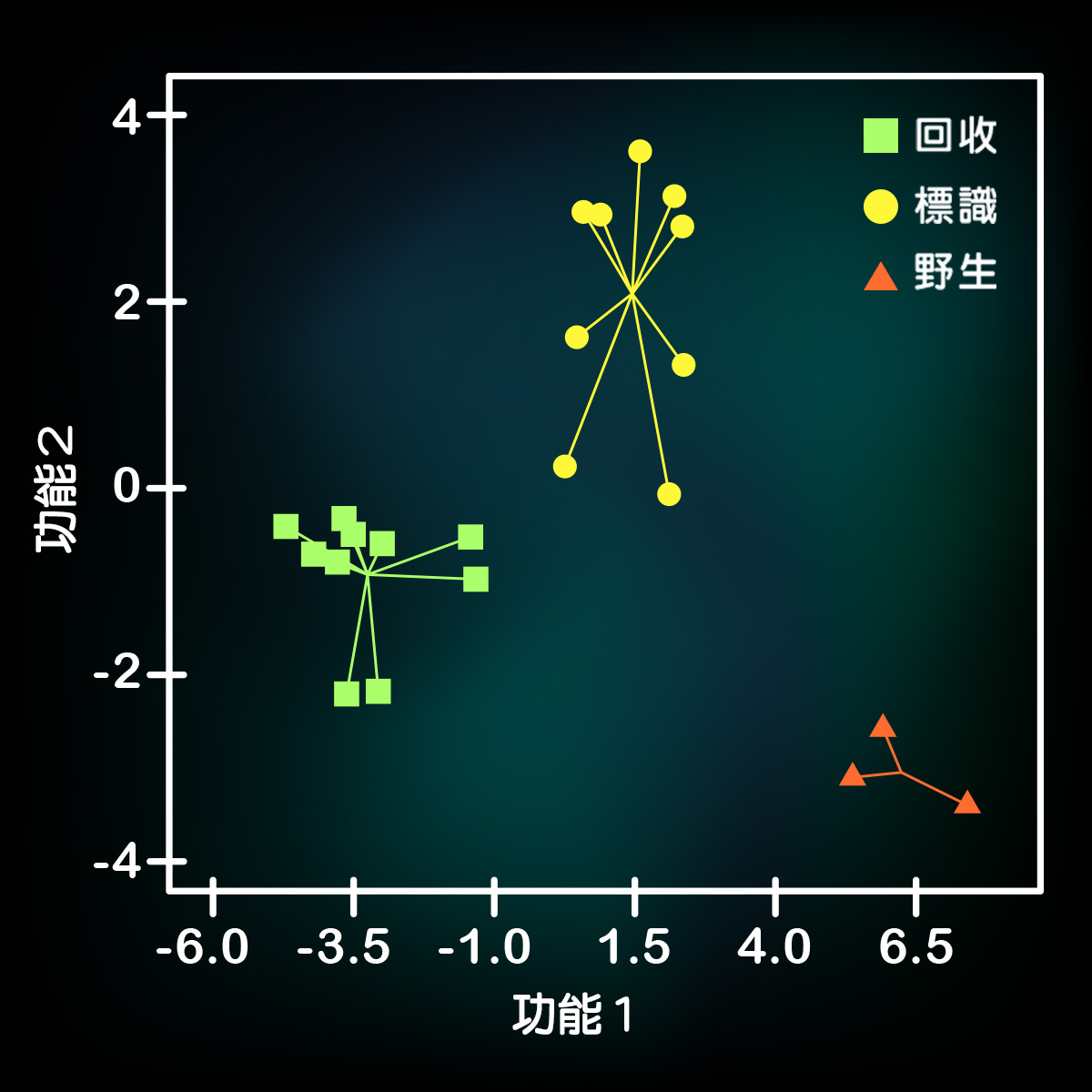

由於魚類孵化後隨著經歷環境的不同而改變其耳石內的微量元素分布。因此,透過耳石微量元素的分布不僅可探討魚類族群洄游路徑與生態習性,亦可作為孵化於不同環境放流及野生物種來源的鑑別應用。

.野生(a)、標識(b) 及再捕回收之放流個體(c) 黑鯛之耳石核心部位 (孵化時期)

.野生(a)、標識(b) 及再捕回收之放流個體(c) 黑鯛耳石粉末之判別函數分析圖

於卯澳栽培漁區放流 1 周後進行潛水觀察結果顯示,並未發現標識魚苗大量死亡,其體表亦未發現大範圍或明顯傷勢,游泳、攝食及躲避等行為反應亦未有明顯異常情形。顯示放流過程中並未對於標識魚體造成不可回復的緊迫及傷害,也沒有造成其他資源的減少,確實能融入天然環境並豐富海洋之生態。

放流 4 個月後再補回收黑鯛

(體長 20 公分)

放流 4 個月後再補回收布氏鯧鰺

(體長 25 公分)

.影片資料來源:

研究團隊在卯澳與周遭海域透過放流不同物種以強化漁業資源,各種放流物種之單位努力漁獲量均有增加的情形。

如 105 年放流虎斑烏賊與瓜子鱲 2 萬尾後,虎斑烏賊之單位努力漁獲量由 0.11(kg/船/天) 上升至 0.35(kg/船/天),瓜子鱲之單位努力漁獲量由 0.08(kg/船/天) 上升至 5.04(kg/船/天);銀紋笛鯛、黑鯛與嘉鱲放流後產量約放流前的 3~63 倍。整體單位努力漁獲量均呈現上升趨勢,放流確實有助於漁業資源的增加。

於卯澳放流大量黑鯛(魚群密度 > 200)於 2 天、1 個月、3 個月、6 個月後透過潛水觀察魚群之移動狀況,6 個月多數黑鯛已往外移動。

魚苗於苗栗龍鳳漁港放流後朝北或南洄游路徑(黃色箭頭),並在距離放流地點 10 公里內(白色箭頭)被捕回收約 57% 的標籤放流魚。

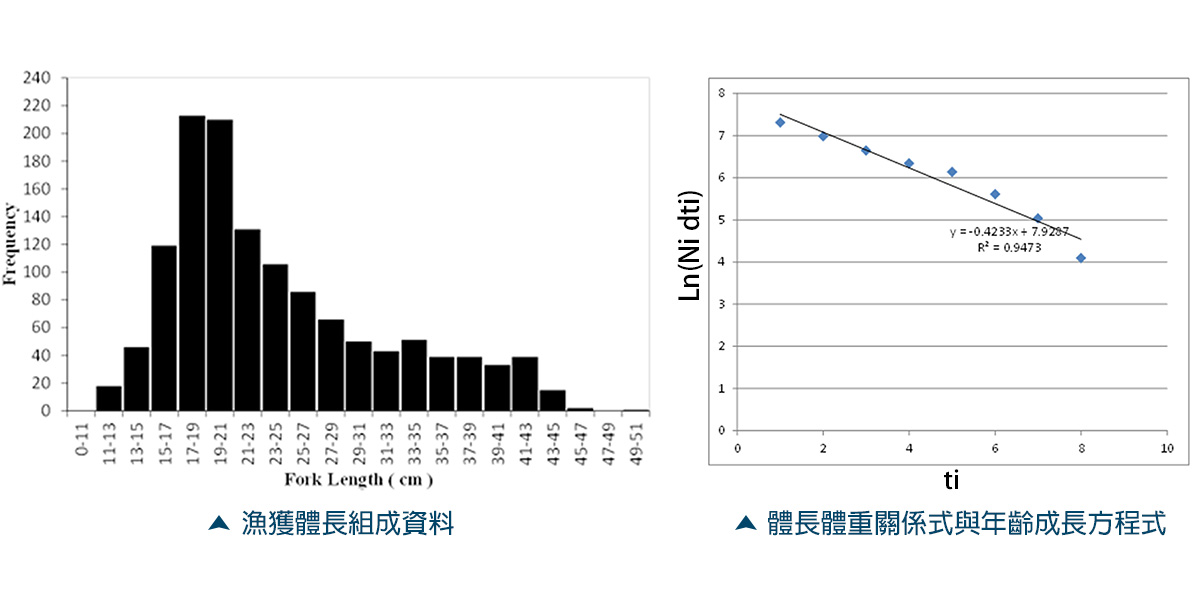

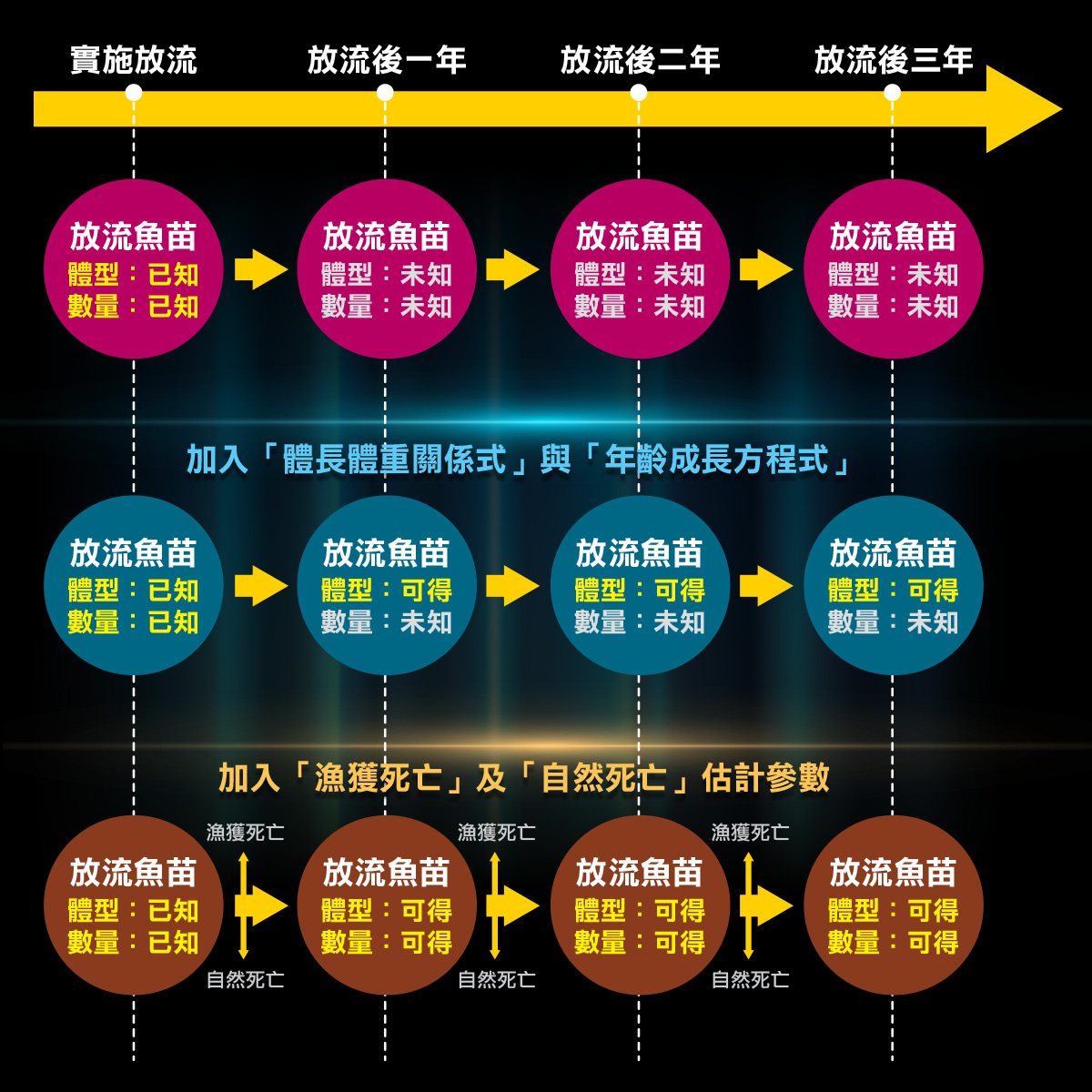

利用年級群解析方法(Virtual Population Analysis, VPA),配合放流魚種之漁獲體長、成長參數及市場行情等科學資料,建構放流效益評估模式,可估計放流後對於資源量與漁獲產值及產量的貢獻情況。

| Z = M + F 估計參數 |

漁獲死亡率 (Fishing Mortality, F) |

| ↓ 全死亡率 (Total Mortality, Z) ↑ |

|

| 自然死亡率 (Natural Mortality, M) |

.以模式估計放流漁獲貢獻的產值及產量流程

以黑鯛魚苗(體長 9 公分)放流總數 103,000 尾為例,試算結果如下:

| 年度 | 放流後時間 (年) |

放流後 現存數量(尾) |

自然死亡量 (尾) |

漁獲量 (尾) |

體長 (公分) |

體重 (公斤) |

單價 (元/公斤) |

漁獲產量 (公噸) |

漁獲產值 (萬元) |

| 2015 | - | 103000 | 9 | ||||||

| 2016 | 1 | 78883 | 24117 | * | 17 | 0.12 | 400 | * | * |

| 2017 | 2 | 45648 | 18470 | 14764 | 24 | 0.32 | 550 | 4.7 | 258 |

| 2018 | 3 | 26416 | 10688 | 8544 | 30 | 0.58 | 650 | 4.9 | 321 |

| 總計 | 9.6 | 579 |

*商業捕撈中體長 20 公分以下比例極低,故暫未計入漁獲死亡

全死亡率 (Z)=0.547 year-1,自然死亡率 (M) 0.304 year-1,漁獲死亡率 (F)= 0.243 year-1

.資源復育型放流

.臺東縣長濱鄉-烏石鼻漁港(圖片來源:數位島嶼 臺灣拼圖- 白鷺鷥)

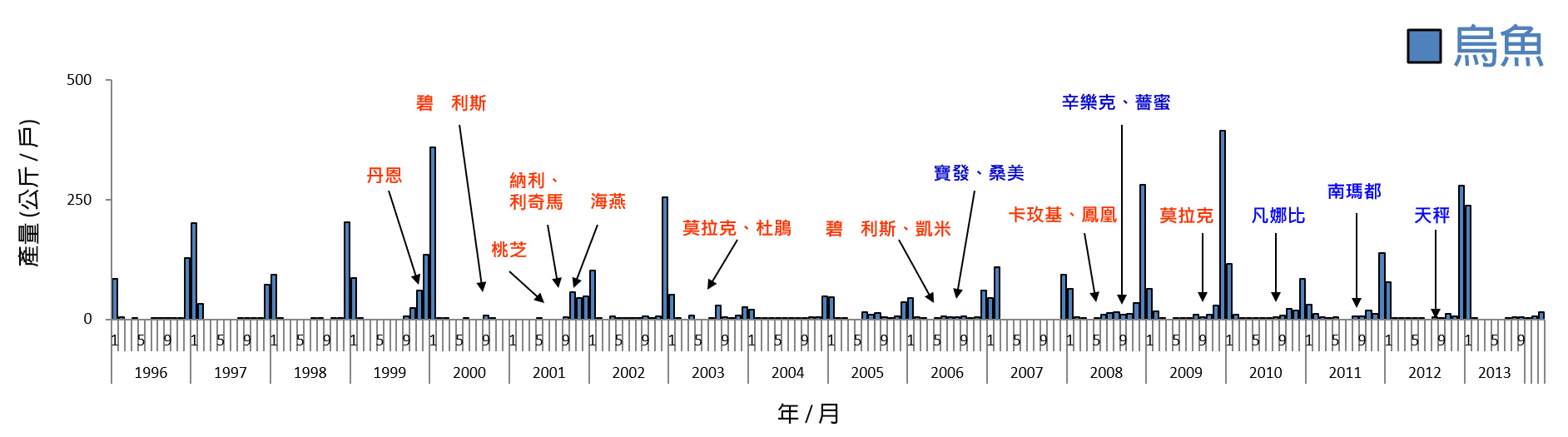

.95~102 年間因颱風使養殖漁塭之烏魚遭到強制放流,貢寮海域因而捕獲養殖烏魚而增加漁獲。

.T 型籤標識

.剪鰭標識

臺灣現行放流之種苗,主要來自種苗場,在投餵人工餌料並缺乏天敵之人為環境下培育。為使魚苗放流後快速適應天境環境,能自尋餌料生物並躲避天敵,以增加存活率,爰在魚苗離開養殖場後,可選擇適當水域進行中間育成,讓其適應自然環境後再予放流:

.箱網

.廢棄漁港隔成封閉型水域

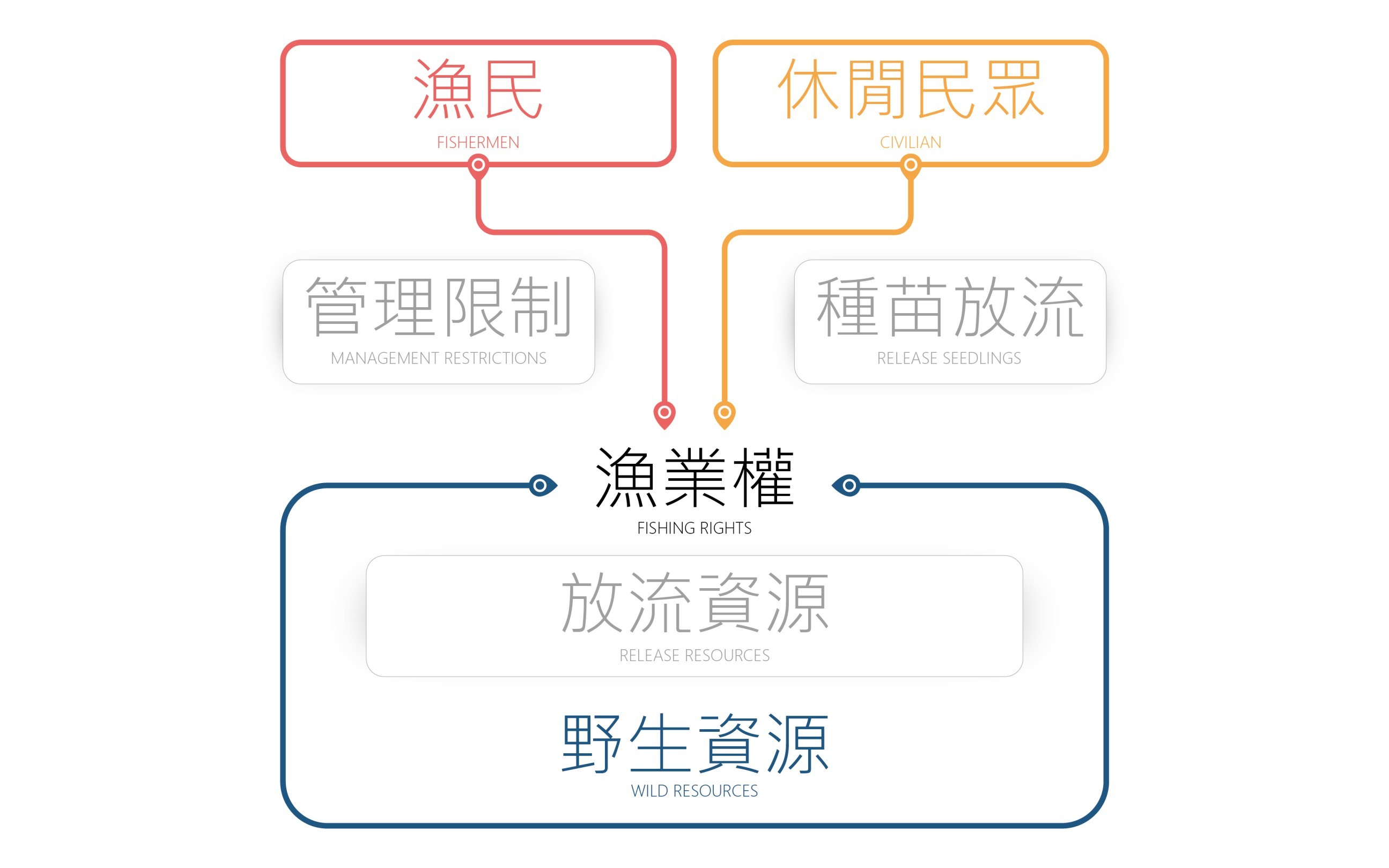

.九孔養殖池

應推行漁村自主型的資源管理,讓漁業資源得以存續國內的魚苗放流後過沒多久就有人開始撈捕,因而降低放流的成效。因此政府未來應積極輔導漁村自主管理栽培漁業區,透過漁民及社區民眾管理,避免剛放流的魚苗都被捕走。藉由栽培漁業區發展觀光、休閒等產業,將可讓一部分放流的魚游到大海成為漁民的漁獲,另一部分則在栽培漁業區內繁衍下一代,達到資源循環永續的目標。

.放流資源自主管理示意圖

王佳惠

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

冉繁華

國立臺灣海洋大學-水產養殖學系

古鎮鈞

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

李明安

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

李國添

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

呂學榮

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

徐德華

國立臺灣海洋大學-水產養殖學系

張懿

國立中山大學-海洋事務研究所

黃章文

國立臺灣海洋大學-水產養殖學系

莊慶達

國立臺灣海洋大學-海洋事務與資源管理研究所

莊守正

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

廖正信

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

劉光明

國立臺灣海洋大學-海洋事務與資源管理研究所

陳義雄

國立臺灣海洋大學-海洋生物研究所

鄭學淵

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

藍國瑋

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系

蘇楠傑

國立臺灣海洋大學-環境生物與漁業科學學系