國人愛吃蝦,無論是娛樂性質的釣蝦、餐桌上琳琅滿目的蝦料理甚或是針對營養考量之優良蛋白質選擇,蝦子一直是臺灣重要的水產之一。

由漁業署統計年報數據指出,蝦類市場需求量從 100 年 66,532 公噸上升至 109 年 76,577 公噸。臺灣蝦類供給初略分為國內生產與國外進口,國外進口量從 100 年 35,521 公噸逐年上升至 109 年 58,605 公噸,然而國內生產量卻從 100 年 31,011 公噸逐年下降至 109 年 17,972 公噸。

因此蝦類為國內具有潛力發展之水產。

國內養殖蝦類種類繁多,包括一般常聽過的明蝦 (又稱日本對蝦、斑節蝦)、泰國蝦 (又稱羅式沼蝦、長臂大蝦)、俗稱大頭蝦的管鞭蝦、多毛對蝦、南美白蝦等等,而目前國內產量以南美白蝦最多。

南美白蝦 (Litopenaeus vannamei) 簡稱白蝦,為熱帶型蝦類,原產於中南美洲西部太平洋沿岸熱帶水域,具有廣鹽性(3–45‰ 皆可生存)、耐疾病、耐低溶氧、雜食性、領域性低及成長快速等優點,以 109 年為例,白蝦已佔蝦類總生產量的 45 %,遂成為國內產量最多的蝦種之一。

分析白蝦市場需求量可發現,國人對白蝦的需求逐年提升,特別是從 106 年,亦開始由國外進口白蝦以滿足市場需求並逐年上升,至 109 年,國內白蝦進口了 32,280 公噸,為同期國內養殖產量(8,096公噸)的四倍,可見在白蝦養殖產業仍有非常寬裕的成長空間以及未來展望。

.白蝦(圖片提供:冉繁華 特聘教授)

近年蝦類養殖陸續出現不同疾病影響,包括:白蝦早死病症、肝胰臟微孢子蟲症等等,再加上水底質優養化及沿岸環境的破壞,易引發養殖池中弧菌及病毒大量滋生,造成惡性循環並導致白蝦產量無法提升。

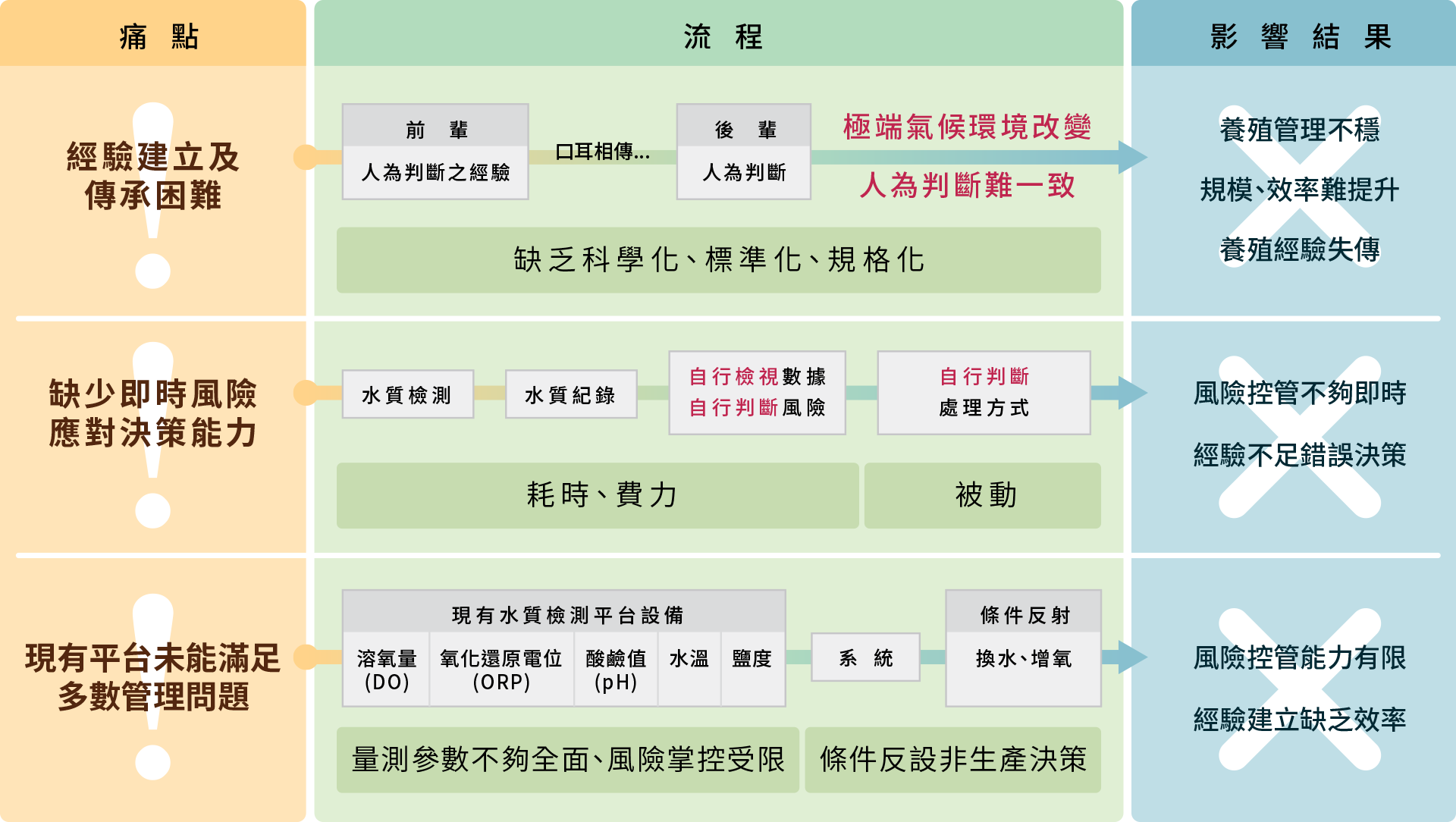

另一方面,產業面臨人口老化,經驗傳承不易,當遇到非預期養殖情況時,只能以人為方式判斷因而增加風險,導致養蝦產業發展停滯不前。因此,研究團隊建立養殖環境科學化管理技術,導入「科學化、標準化、規格化」,透過環境數據分析來協助漁民降低風險並增加養殖收成率,讓白蝦住得好、吃得好,自然而然長得好。

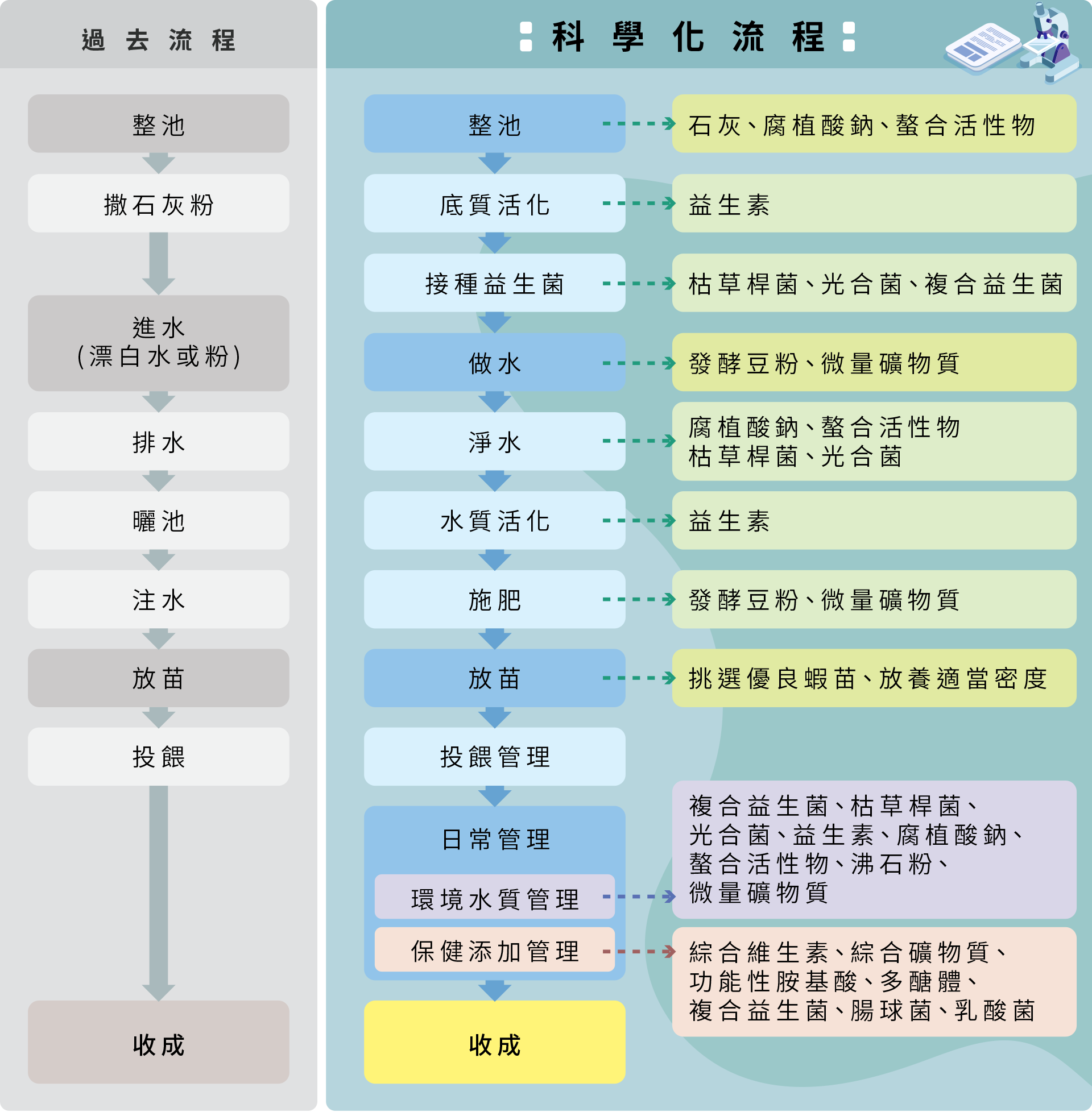

過去的養殖流程,分為「整池」、「進水」、「放苗」及「收成」,大多選用化學殺菌劑、抗生素或抑菌劑,於養殖池中使用或攪拌於飼料中餵食,用以消滅細菌。然而,雖然使用化學藥劑能殺菌,但池中利於細菌生長之物質並未消失,待藥效消退後細菌仍會重新生長。藥劑的殘留亦會衍生食安疑慮。

研究團隊秉持著無毒養殖的初衷,優化既有養殖流程,全程改以生物製劑重複使用於池底,調整養殖環境至最佳狀態,包括海洋大學與全興國際水產合作技術技轉之產品,涵蓋底質改良劑、益生菌(如:枯草桿菌、光合菌、複合益生菌)及飼料添加物(如:發酵豆粉)等產品的使用。養殖流程亦增加投餵後「環境水質管理」與「保健添加管理」 ,讓白蝦在放苗之後的成長能維持在健康良好的狀態。

.白蝦養殖環境(圖片提供:冉繁華 特聘教授)

.白蝦養殖環境(圖片提供:冉繁華 特聘教授)

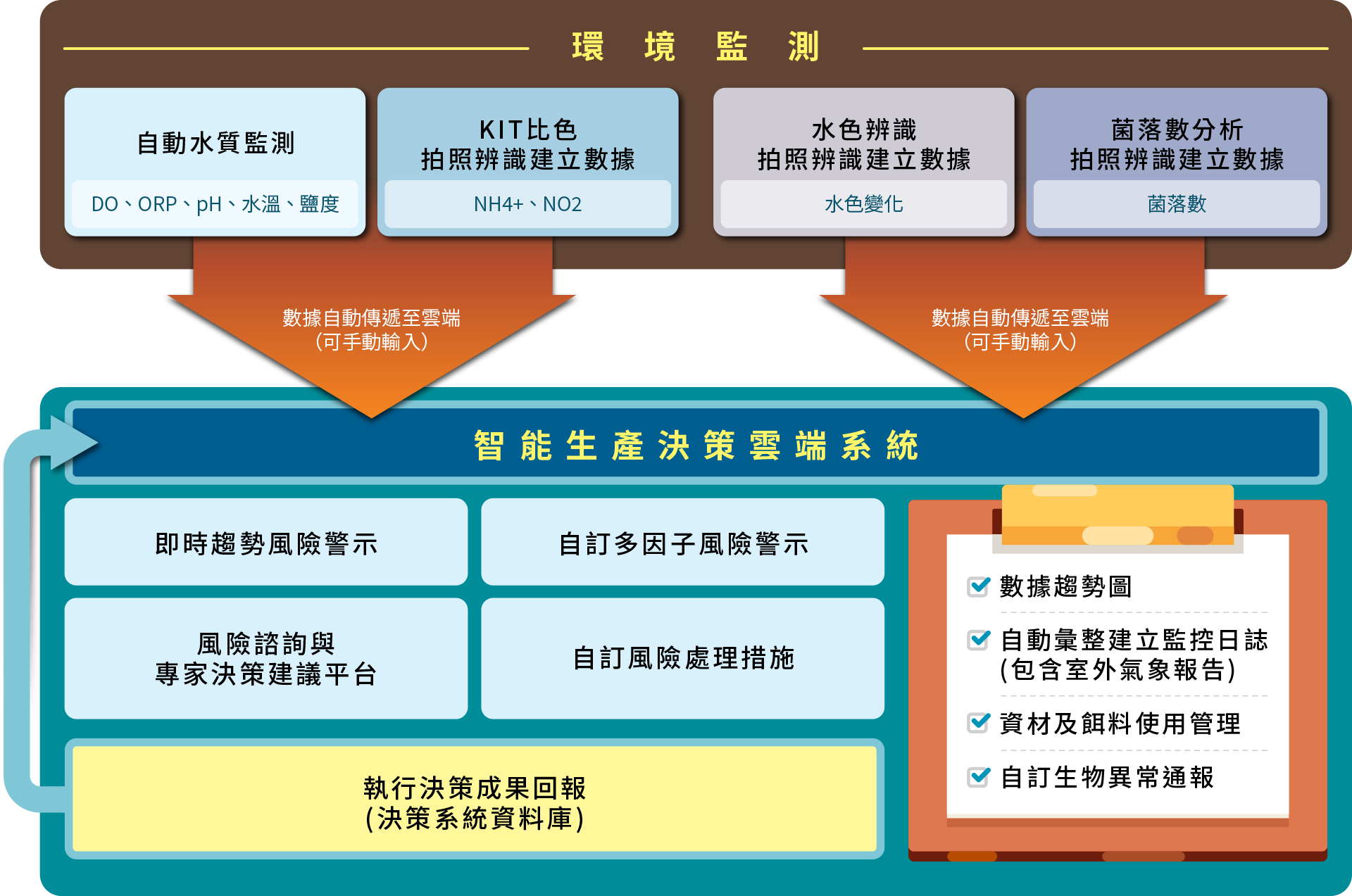

過去養殖大多以口耳相傳的經驗法則為主,一來人為判斷難以一致,二來新手進入產業需要投入可觀的時間成本,對環境與流程的不熟悉可能造成風險的增加。因此研究團隊以科學化檢測與智能化管理取代過去的人為判斷,通過養殖數據的收集分析,囊括了水色、溶氧、溫度、鹽度、酸鹼值 (pH)、氧化還原電位(ORP)、總菌數及總類弧菌數等,評估環境風險。

而軟體面則包含養殖日誌管理、環境風險管理與專家決策建議平臺,可面對面與白蝦專家進行線上諮詢,以即時監控並調整養殖環境或蝦苗生長情況。如此一來,通過此管理平臺,除了省時省力以外,面對突發狀況能降低誤判的風險。養殖戶的經驗及問題做系統化的歸納追蹤,未來若遇到相似狀況亦能即時提供精準的解決方案,提升養殖成功率及養殖收益。

漁業署委託國立臺灣海洋大學、國立中興大學、國立高雄科技大學及國立屏東科技大學建立 4 處白蝦區域病原檢測站,各檢驗站負責 10 戶(共 40 戶、80 口池),每池每 14 天檢驗追蹤一次,各站每月檢驗 40 個樣本,檢驗內容為 4 種常見之蝦類病原,包含帶有毒力基因之腸炎弧菌(急性肝胰腺壞死症病原 AHPND)、白點病毒(WSSV)、對蝦肝胰腺微孢子蟲病(EHP)及傳染性皮下和造血細胞壞死病毒(IHHNV),每站每月檢驗超過 150 個病原次,使漁民能夠在放苗前、後及養殖期間監控病原以增加養殖成功率。

| 受委託單位 | 負責區域 |

|---|---|

| 國立臺灣海洋大學 | 負責新北、宜蘭、花蓮、嘉義區域 |

| 國立中興大學 | 負責彰化、雲林等區域 |

| 國立高雄科技大學 | 負責臺南、高雄等區域 |

| 國立屏東科技大學 | 負責臺南、高雄等區域 |

.委託大學建立白蝦區域病原檢測站

| 疾病種類 | 感染源/致死率 | 症狀 | 資料來源 |

|---|---|---|---|

| 急性肝胰腺壞死症病原 Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) |

副溶血弧菌(腸炎弧菌) | 肝胰腺成白濁色、食慾不振 | Lighner, 2012 |

| 白點病毒 White spot syndrome virus (WSSV) |

致死率 100% | 食慾不振、脫殼或殼較軟、表殼下有 0.5-2.0mm 白斑、症狀發生三天內致死率 100% | Huynh et al., 2011、Lightner, 1996 |

| 對蝦肝胰腺微孢子蟲病 Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) |

博播途徑:活餌與活蝦 | 伴隨白便現象、成長緩慢、肌肉白濁 | Rajendran. K. V., et al., 2016 |

| 傳染性上皮組織及造血組織壞死病毒 Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) |

致死率 90% | 養殖初期成果率較低、蝦殼交界處呈白色或黃色、額角變形、草蝦體表呈藍色 | Flegel, 2006 |

分析 8 戶示範場於 2020 與 2021 年白蝦放養量、收成量、產量提升率及育成率,在收成量方面相較於前一年皆有顯著的成長,產量提升率為 34~436 %,平均產量提升率為 154 %。通過「科學化、標準化、規格化」將科技與產業結合,以期省時、省工、精準、增量,協助白蝦養殖能往規模化發展並逐年提升,再創佳績。

| 輔導戶 | 放苗時間(年) | 放苗量(萬尾) | 收成規格(尾/斤) | 收成量(斤) | 產量提升率 [註 1] | 育成率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2020 | 60 | 15~35 | 2,105 | 217% | 5.26% |

| 2021 | 60 | 20~35 | 6,669 | 46.68% | ||

| 2 | 2020 | 40 | 25 | 805 | 34% | 5.03% |

| 2021 | 50 | 35 | 1,081 | 7.56% | ||

| 3 | 2020 | 30 | 25 | 4,798 | 38% | 39.90% |

| 2021 | 50 | 30~35 | 6,608 | 39.64% | ||

| 4 | 2020 | 35 | 33~35 | 4,870 | 53% | 45.91% |

| 2021 | 40 | 35~38 | 7,438 | 65.08% | ||

| 5 | 2020 | 28.8 | 25 | 1,500 | 37% | 13.02% |

| 2021 | 27 | 35 | 2,060 | >26.7% | ||

| 6 | 2020 | 140 | 35~40 | 1,430 | 51% | 3.57% |

| 2021 | 140 | 35~40 | 2,155 | 5.38% | ||

| 7 | 2020 | 40 | 50 | 97 | 371% | 1.21% |

| 2021 | 30 | 40 | 457 | 6.09% | ||

| 8 | 2020 | 15 | 35~40 | 112 | 436% | 2.61% |

| 2021 | 15 | 35~40 | 600 | 14.00% |

*[註1]:產量提升率計算方式:( 2021 年收成量 - 2020 年收成量 ) / 2020 年收成量 x 100%

冉繁華

國立臺灣海洋大學-水產養殖學系

李柏蒼

國立臺灣海洋大學